Les

Réducteurs de Focale

| Accueil |

| Lune |

| Soleil |

| Vénus |

| Mars |

| Jupiter |

| Saturne |

| Uranus |

| Ciel Profond |

| Matériel |

| Liens |

| Nous |

| Rencontres |

| Evènements |

.

| Les

réducteurs offrent des perspectives nouvelles pour qui veut

tenter une mosaïque lunaire ou bien des photos du ciel

profond,

mais celles-ci se révèlent hélas

encore

insuffisantes. En passant de F/D=15 à F/D=8,6 on embrasse un

champ apparent légèrement supérieur

à M27.

On est encore loin des principales galaxies ou amas globulaires

(M13...), sans parler de la Lune. En revenant un peu en arrière, sur les bases de l'optique et sur le principe de fonctionnement du réducteur (voir l'article de Louis Sais), on comprend alors que ce coefficient de réduction n'est pas immuable : c'est une savante formule qui dépend de la focale de la lentille et et de la longueur du raccord. C'est à partir de cette réflexion, que nous avons commencé quelques "élucubrations" : - que se passe-t-il si on change la longueur du raccord ? - que se passe-t-il si on change la focale du réducteur ? - que se passe-t-il si on met deux réducteurs l'un derrière l'autre ? L'extension des formules de l'article de Louis Sais permet en effet de déduire une configuration plus ou moins exotique, comme celle avec ... double réducteurs ! Le petit module de calcul, écrit en JavaScript (en bas de cette page) permet de simuler toutes ces configurations optiques et de choisir celles qui permettent de réduire le rapport de grandissement de x0,57 à x0,47 ou x0,37 voire même x0,20 ! |

|

|

Bien sûr,

toutes les configurations plus ou moins fantaisistes ne sont pas

accessibles car il faut prendre en compte 2 limitations majeures

lorsque le rapport de grandissement devient très faible :

- le tirage (c'est

à dire le recul du point focal à

l'intérieur du tube) devient important,- des effets de bords se traduisant par des déformations des étoiles peuvent apparaître. Heureusement, ces limitations ne sont pas trop sévères dans le cas de l'ETX car la mise au point par déplacement du primaire offre une grande latitude et l'optique fermée (F/D=15) tolère des réductions importantes. En revanche, cette approche ne marche pas : - avec un télescope de Newton ou un lunette dont la capacité en tirage est insuffisante, - avec un réflex numérique dont la grande taille du capteur révèlerait rapidement de grands défauts en bord de champ. Idéalement, un ETX avec un réducteur de x0,25 deviendrait enfin proche du C5 avec un réducteur 0,33. |

| Voici tout d'abord une

configuration avec un

seul réducteur. L'effet de la longueur du raccord Le gain de champ apparent avec la configuration "normale" est assez net. Un assombrissement des bords est visible à x 0,35. mais la configuration x0,41 semble raisonnable. |

|

| Cette seconde planche de

photos est obtenue dans une configuration plus originale

basée sur deux

réducteurs

vissés l'un sur l'autre. Dans ce cas, ils

sont séparés de 13mm.

L'augmentation du champ

apparent devient impressionnant. Les images faites avec un ETX dont le

rapport F/D est ramené de 15 à 3,0 ne sont pas

très courantes. Hélas, les défauts

sont aussi

spectaculaires : assombrissement des bords et image un peu "baveuse". Une valeur de x0,37 semble être acceptable. La limite est peut-être vers 0,35 |

|

| Cette

troisième et dernière planche sur le

même sujet est obtenue

avec le même montage avec 2 réducteurs mais

cette

fois séparés de 20mm (par ajout

d'une bague allonge de

7mm). On découvre alors (enfin !) la limitation du tirage

maxi

accessible : la mise au moint reste possible avec le raccord de 31mm

(tirage théorique de 134mm) mais devient impossible avec le

raccord de 34mm (tirage théorique de 197mm). Aucun Newton ne

supporterait un tel tirage. Le rapport de réduction maximum accessible reste de l'ordre de x0,20. Et les défauts de l'image sont équivalents (assombrissement...) |

|

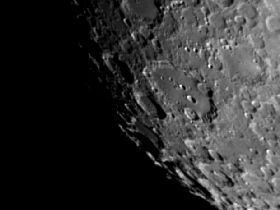

| Pour

le moment, seule la configuration x0,37 avec 2 réducteurs

vissés l'un sur l'autre a été

testée avec

succès sur la Lune (page mosaïque). Les trois images suivantes, prises le 11 Novembre dernier à La Napoule dans des conditions assez moyennes de turbulence montrent les deux configurations usuelles (x1,00 et x0,57) ainsi que la nouvelle configuration plus originale basée sur 2 réducteurs et un raccord de 24mm :

Vivement les tests de validation sur le ciel profond ! |

| Peut-on compenser certains de ces

défauts ? Nous avons mis en évidence un assez fort assombrissement des bords qui est un "simple" problème de vignétage. Rigoureusement, on peut le compenser avec des logiciels comme Iris, écrit par Christian Buil. Le principe est de disposer d'une photo de référence faite sur une surface uniforme et appelée "flat". Ensuite, des opérations mathématiques (division d'image) permettent de faire cette compensation (tout est détaillé sur la page des mises à jour de la version 5.30 de Iris). On peut également craindre que certaines distorsions n'apparaissent en bord d'image. A nouveau, on peut le compenser avec des logiciels comme Iris. Le principe est de disposer d'une photo de référence faite sur une surface comportant une grille. Ensuite, des opérations mathématiques (déformation polynômiale) permettent de faire cette compensation (tout est détaillé sur la page des mises à jour de la version 5.30 de Iris). L'impression d'image "baveuse" est plus complexe à apprécier. Dans ce cas, on met probablement en évidence les limites de la qualité optique intrinsèque de ces 2 réducteurs. |

| Cette

nouvelle planche correspond à la photographie

d'une grille

(carrés unitaires de 5x5mm) placée à

7,5m de l'ETX. Les deux combinaisons testées correspondent à deux réducteurs vissés l'un sur l'autre avec un raccord d'environ 32mm (x0,23 mesuré) ou 35mm (x0,19 mesuré) Trois constats immédiats : - un énorme vignétage est visible avec des angles sombres et une zone centrale lumineuse - de façon plus surprenante, ce vignétage n'est pas centré - en revanche, quasiment aucune distorsion n'est visible. |

|

| Au passage, on peut en

profiter pour calculer le champ apparent qui

passe de 6,3' x 4,7' (sans réducteur) à 27,1' x

20,3' (2

réducteurs & 32mm) à 33,6' x

25,2' (2 réducteurs

& 35mm).

On note bien sûr une nette amélioration par

rapport

à la configuration traditionnelle avec un

réducteur

(environ 11' x 8'), mais cela reste très petit : c'est juste

ce

qu'il faut pour embrasser un quartier de Lune. La compensation du vignétage est, comme nous n'avons dit précédemment, théoriquement possible avec Iris mais on va vite rencontrer une difficulté importante : ce vignétage induit un écart d'intensité très important entre les zones lumineuses et les zone sombres, or la dynamique du capteur 8 bits (0 à 255) est faible. En voulant voir les détails dans les zones sombres sans saturer les zones lumineuses, il faudra utiliser une plage dynamique plus faible. |

| Cette

dernière planche correspond aux

photographies

précédentes avec compensation du

vignétage sur les

deux configurations à double réducteur. Comme prévu, on parvient relativement bien à compenser ce défaut, même si des zones sombres subsistent sur les bords. |

|

| La configuration donnant un grandissement de seulement x0,23 mériterait d'être tester sur la Lune ou le Ciel Profond afin e savoir précisément où est la limite, en tenant compte des autres défauts non compensables : perte de dynamique et perte de qualité due attribuable aux lentilles. |

| Maintenant, voici le module de calcul en Javascript. Il donne la version théorique du grandissement (courbe en trait plein), qui est en assez bon accord avec les valeurs mesurées sur les photos précédentes (points et pointillés). L'écart est dû aux hypothèses simplificatrices du modèle (lentilles minces...). Le bleu correspond à la configuration avec un seul réducteur. Le rouge correspond à la configuration avec deux réducteurs distants de 13mm. Le vert correspond à la configuration avec deux réducteurs distants de 20mm. |

|

Il

y a quelques années, sont apparus sur le marché

des

"réducteurs de focale" qui sont des lentilles convergentes

que

l'on visse directement sur les raccords de diamètre 31,75mm

des

webcams, le pas de vis étant celui des filtres. En

utilisation

au foyer, ces réducteurs permettent de diviser par environ 2

la

focale initiale, doublant ainsi le champ apparent. C'est l'effet

inverse d'une lentille de barlow x2 (qui est une lentille divergente).

Nous avons alors souhaité trouver de nouvelles combinaisons optiques permettant d'accéder à des rapport de grandissement encore plus faibles de l'ordre de x0,37 ou même moins avec en ligne de mire la performance d'un C5 équipé d'un réducteur 3,3 c'est à dire à F/D=3,3 ou bien x0,25 environ.

Le lecteur qui ira au bout de cette page verra que cela n'est pas simple, mais qu'un rapport de x0,37 est raisonnablement accessible Des essais jusqu'à x0,19 sont tentés..

De plus, certaines limitations auquelles nous nous heurtons (vignétage, distorsion) ne sont pas a priori des point majeurs. Les merveilleux logiciels comme IRIS de Christian BUIL permettent aisément les corriger. Le record de x0,37 peut-il être battu ? A la fin de cette page, on montre toutefois que d'autres limites (faible dynamique des webcams et qualité optique des réducteurs) apparaissent.

Ce site doit plus particulièrement intéresser les amateurs d'optiques ayant des rapports F/D élevés comme les Maksutov ETX, Orion, Sky-Watcher et de photo avec une webcam.

Nous avons alors souhaité trouver de nouvelles combinaisons optiques permettant d'accéder à des rapport de grandissement encore plus faibles de l'ordre de x0,37 ou même moins avec en ligne de mire la performance d'un C5 équipé d'un réducteur 3,3 c'est à dire à F/D=3,3 ou bien x0,25 environ.

Le lecteur qui ira au bout de cette page verra que cela n'est pas simple, mais qu'un rapport de x0,37 est raisonnablement accessible Des essais jusqu'à x0,19 sont tentés..

De plus, certaines limitations auquelles nous nous heurtons (vignétage, distorsion) ne sont pas a priori des point majeurs. Les merveilleux logiciels comme IRIS de Christian BUIL permettent aisément les corriger. Le record de x0,37 peut-il être battu ? A la fin de cette page, on montre toutefois que d'autres limites (faible dynamique des webcams et qualité optique des réducteurs) apparaissent.

Ce site doit plus particulièrement intéresser les amateurs d'optiques ayant des rapports F/D élevés comme les Maksutov ETX, Orion, Sky-Watcher et de photo avec une webcam.

Copyright Florence

CLEMENT et Franck

BOUQUEREL (2005)