|

La belle aurore !

Les

missions scientifiques (V)

A

côté des satellites GEOS et autre NOAA qui relèvent de façon

continue les flux de protons, électrons et autre rayonnements X à

différentes longueurs d'ondes en vue d'établir des prévisions pour

tout un panel d'activités, la communauté internationale a fabriqué

de nouveaux observatoires orbitaux spécialisés dans l'étude de

l'environnement magnétosphérique.

Après

l’explosion au décollage du lanceur Ariane 5

qui transportait les quatre satellites du programme Cluster, la NASA

réitéra l'expérience en envoya deux autres satellites (Wind et Solar)

dans la magnétosphère terrestre, de même que le Japon (Geotail) tandis

que l'ESA reconstruisit quatre nouveaux Cluster qu'elle envoya dans

la magnétosphère en l'an 2000. Simultanément des stations terriennes

effectuèrent des relevés à partir du sol, données qui sont aujourd'hui

accessibles sur Internet à travers des institutions telles que la NOAA,

la NASA ou l'UCLA. Nous y reviendrons.

|

|

|

|

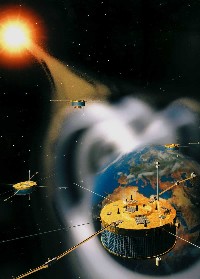

A

gauche, placé sur l'un des points de Lagrange

d'équilibre gravitationnel, SOHO surveille attentivement

l'activité solaire. A droite, les satellites Cluster2 se

consacrent à l'analyse des interactions Terre-Soleil.

Documents ESA. |

|

Comme

nous l'avons évoqué, en 2007 la NASA lança également la mission THEMIS

comprenant 5 satellites destinés à étudier la magnétosphère et

les aurores grâce auxquels les chercheurs comprennent aujourd'hui

beaucoup mieux le comportement de la magnétosphère et l'influence du

vent solaire sur la forme de la queue magnétique et la structure et la

brillance des aurores.

En

parallèle, les satellites d'observation du Soleil tels SOHO, SDO et

STEREO gardent un oeil attentif sur l'activité solaire, surveillant

entre autre chose les éjections de matière coronale qui sont à l'origine

des perturbations magnétiquesles plus tempétueuses dans l'environnement

terrestre. De leur côté, les astronautes réalisent également des observations

in situ, étant pratiquement les seuls à pouvoir voler à travers les aurores.

Grâce à

ces programmes, les scientifiques comprennent un peu mieux la météorologie de la haute atmosphère.

Enfin,

grâce au Télescope Spatial Hubble, les astronomes de l'Université

de Michigan et du JPL ont découvert des aurores sur Jupiter et Saturne.

Leur activité semble suivre le même processus que celui que

nous observons sur Terre, avec une apparition simultanée et quasi

symétrique dans les deux hémisphères des deux planètes géantes

(mais concrètement, même sur Terre les aurores ne sont pas

symétriques dans les deux hémisphères en raison de la compression

de la queue magnétique). L'activité aurorale de Jupiter semble toutefois

liée aux "relations électriques" qu'il entretient avec son

satellite Io situé à 420000 km de distance.

L'intensité

électrique de ces aurores est toutefois sans commune mesure avec ce

que nous connaissons sur Terre et il serait très hasardeux d'envoyer

un satellite explorer ce milieu. En effet, les ceintures de radiations

contiennent des particules relativistes de forte énergie

transportées par le vent solaire et accélérées par le champ

magnétique de Jupiter. Ces particules de haute énergie sont capables

de freiner la sonde spatiale et d'interrompre ses signaux de

communication voire même de détruire l'électronique embarquée

des satellites artificiels par leur impact ou

effet électromagnétique. Aussi, pour éviter de détruire

l'électronique de la sonde spatiale Juno

qui visita Jupiter en 2016, les composants vitaux de la sonde furent

protégés par une feuille de titane de 12 mm d'épaisseur et par mesure

de sécurité les ingénieurs du JPL ont programmé ses 37 orbites autour

de la planète géante de manière à ce que les trajectoires passent par les régions

polaires pour éviter les ceintures de radiations qui s'étendent dans

le plan équatorial de Jupiter.

Sciences

appliquées

Pour

être complet, rappelons que des recherches sont effectuées en Alaska

dans le cadre du programme HAARP (High frequency Active Auroral

Research Program) sur la propagation des ondes réfléchies par les aurores et plus

généralement sur la dynamique des plasmas. Comme l'expliqua l'ARRL,

ce projet fut annulé en mai 2013 faute de budget. Les opérations

furent transférées de l'USAF à l'Université d'Alaska à Fairbanks et

ont repris le 11 août 2015.

Contrairement

à ce que colportent la rumeur et les complotistes, HAARP n'est pas du tout une

base militaire secrète entourée de fils barbelés et surveillée par des

gardiers taciturnes et armés... Comme l'indique la pancarte placée à

l'entrée du bâtiment situé sur la route qui relie Anchorage à

Fairbanks, HAARP est un laboratoire de recherche sur l'ionosphère.

On y étudie la propagation d'ondes longues modulées en amplitude (ELF)

ainsi que des ondes-courtes comprises entre 2.8 et 10 MHz (HF).

HAARP

utilise un réseau de 180 antennes rayonnant verticalement afin

d'effectuer des sondages verticaux ou obliques dans l'ionosphère. Il

s'agit de dipôles croisés multi-bandes fonctionnant entre les bandes

ELF et HF. Chaque antenne

est capable d'émettre avec une puissance de 20 kW. La puissance

totale rayonnée atteintt 3.6 MW PEP (3.89 MW ERP) et pouvait atteindre

27 MW PEP ! Occasionnellement les radioamateurs participaient

à ce projet en communiquant des rapports d'écoute lors de tests

effectués sur 3.3, 3.39 et 6.99 MHz. Des sondages sont également

effectués entre 100 et 350 km de distance pour mesurer l'épaisseur

de l'ionosphère.

A

lire : L'USAF

lève une partie du voile sur HAARP (sur le blog, 2007)

|

High

frequency Active  Auroral

Research Program Auroral

Research Program

|

|

|

|

|

A

gauche, gros plan sur le réseau de 180 dipoles croisés utilisés

pour les sondages HF du projet HAARP (qui cessa ses activités en mai

2013 mais les reprit en

2015). A droite, variation du flux de plasma (électrons) au cours de la journée du

31 juillet 2000. Documents HAARP/EVUT. |

|

Citons

également le projet d'ionisation de l'ionosphère dans le cadre du

programme IDS, l'aveuglement infrarouge des satellites militaires,

les communications avec les sous-marins de la Navy, l'étude du relief

caché par les sédiments ou les modifications du climat, sans

parler de l'étude propre de l'ionosphère (dynamique des couches

ionosphériques, propagation des signaux et du bruit, interactions

Terre-Soleil, etc) afin d'améliorer la représentation du modèle IRI

qui représente l'ionosphère de référence.

Plusieurs

programmes sont déjà bien avancés et auront certainement des

retombées concrètes dans les décennies à venir. Mais il va sans dire

que certaines de ces recherches sont critiquées par différents

groupements d'opposants, y compris par ceux qui pensent que les ondes

hertziennes réchauffent l'atmosphère... Mais ils oublient que les

milliers d'orages qui se produisent sur Terre chaque jour y

contribuent bien plus, et plus encore depuis que l'on a découvert

qu'ils émettaient des jets de plasma dans la stratosphère. Tout ceci

nous écartant toutefois de notre sujet, reportez-vous aux sites Internet

et aux travaux scientifiques traitant de ces matières pour plus d'information.

Les bulletins

et alertes sur le temps spatial

Plusieurs

bulletins d'information relatifs à l'activité solaire et

géomagnétique sont accessibles au public moyennant une

inscription gratuite à des serveurs spécialisés.

Le service

SPWC

de la NOAA propose de vous inscrire aux alertes relatives au temps spatial.

Il suffit de créer un compte auprès de la NOAA et de compléter le

formulaire en ligne. La NOAA propose également en ligne un tableau

de bord du temps spatial.

Des

informations plus générales sont également disponibles sur le site Spaceweather

qui s'est étoffé au fil du temps. Il est très fréquenté et riche

d'informations actualisées.

Pour

mémoire, au début des années 2000, il existait le Solar Terrestrial Dispatch

(STD) américain (cf. Spacew) géré par Cary Oler

qui permettait de recevoir gratuitement par e-mail les alertes annonçant de

potentielles tempêtes géomagnétiques. La

revue "Astronomy" proposait

des bulletins similaires. Ces deux services n'existent plus.

Si

vous voulez consulter des données scientifiques, je vous conseille vivement de réagir dans les jours

qui suivent une manifestation d'envergure afin d'obtenir des données en

ligne. En effet, si vous attendez trop longtemps (plus de 5 jours) vous

devrez consulter les archives ou effectuer des requêtes e-mail sur des serveurs

dédiés avec le risque de perdre beaucoup de temps ou de retrouver difficilement

l'objet de vos recherches. Dans tous les cas reportez-vous

aux sites suivants :

Vous

trouverez également à la dernière page

d'autres liens vers des sites iconographiques consacrés aux aurores polaires.

Si

malgré cela vous ne trouvez pas en ligne les données qui vous conviennent,

le logiciel de propagation HF DX ToolBox

vous permet de recevoir en temps-réel les derniers bulletins de

prévisions de l'activité solaire ainsi que les bulletins d'alertes

solaires et géomagnétiques moyennant une connexion Internet.

Consultez également la rubrique software où vous trouverez un aperçu du logiciel STD SWIM

du Solar Terrestrial Dispatch (Spacew). Ce logiciel vous permet

de recevoir sur votre ordinateur les images satellites et les

graphiques élaborés par les centres de recherches afin de surveiller

l'activité solaire et géomagnétique. Ce logiciel vous permet

également de recevoir d'autres données (géophysique, météo, etc.).

Avec

cette mine d'informations vous ne pouvez plus rater la prochaine aurore,

si ce n'est pour des raisons météos, et encore dans ce cas EarthBrowser

ou STD SWIM vous aura prévenu !

Sur

base de ce que nous savons à présent sur la phénoménologie des

aurores, étudions un cas pratique et voyons quelles furent les

évènements à l'origine des belles aurores que nous avons observé

le 6 avril 2000 et dont vous trouverez une galerie d'images dans

les dernières pages.

Prochain chapitre

Rapport

sur la tempête géomagnétique du 6 avril 2000

Page

1 - 2 - 3

- 4 - 5 - 6 - 7

- 8 - 9 - 10 -

11 -

|