L a G r a n d e O u r s e (Uma)

U r s a (ae) M a j o r (oris) (1280 degrés carrés)

"La Grande Ourse !" Qui ne connaît cette merveille de la nature ! Toujours visible à nos latitudes, en été comme en hiver, elle est la constellation que l'on cherche d'abord lorsqu'on débute en astronomie, que l'on connaît même quand on ne fait pas d'astronomie, avec ses 7 étoiles en forme de casserole, un Grand Chariot dit-on aussi. Figure singulière !

Où est-elle ? Au nord, bien sûr, comme toutes les ourses, les blanches bien sûr ! Lorsque Thalès nomma la "Petite Ourse", il copia en fait sur la Grande qui se promenait tout près, dans les froidures arctiques. Toutes deux sont inséparables : appelez la mère, elle vient avec son petit. Appelez le petit, la mère accourt. Prolongez les étoiles Bêta et Alpha de la Grande Ourse : "Dubhe" et "Mérak", appelées à juste titre "Les deux Guides"- à l’arrière du chariot - et attrapez, 5 fois plus loin, la queue de l’Ourson (la Polaire) : alignement très appréciable pour repérer, sans risque d'erreur, le Nord céleste.

La "Grande Ourse", le "Grand Chariot", le "Corbillard" pour les Arabes (beurk !) ; Job de même, dans sa détresse, appelle ses étoiles "les filles du corbillard"... Le "Char du souverain" pour les Chinois (bien !), mais aussi pour eux le "boisseau" ou la "casserole". "Quand le soir la queue est dirigée vers l’orient, il est printemps dans le monde, quand elle est dirigée vers l’occident, il est automne, quand elle est dirigée vers le sud, il est été, quand elle est dirigée vers le nord, il est hiver" écrivait le chinois Ho Koan Tse, au 4ème siècle avant notre ère. "L'Hélice" pour les Grecs, à cause de son mouvement de rotation autour du Pôle (très bien !) ... le "Sanglier" pour les Gaulois (bien sûr !), qui gravaient son image sur leur monnaie ; le "Char d’Arthur" pour les derniers bardes druides du Moyen âge, le "Char de David" pour les paysans de nos campagnes ; "l'Hippopotame" pour les Egyptiens (pourquoi pas ?), les "7 sages" pour les Hindous (bravo !) ; la "charrue" au Royaume Uni, la "grande cuillère" en Amérique du Nord, le "Wagon de Charles" (Charlemagne sans doute) en Scandinavie ; les "Sept Boeufs" du labour pour les Latins, qui donna le mot septentrion (septem triones) évoquant les régions polaires... la "Barque de saint Pierre" dans l'ère chrétienne (vive mon patron !) etc... etc... on n'en finit pas, au cours des siècles, de nommer et renommer cette constellation. La "Grande Ourse" s'est imposée chez les Latins ; c'est désormais son nom scientifique admis par l'Union Astronomique Internationale (UAI). Acceptons-le. Les "Sept Boeufs" se sont lassés de labourer un champ dont les limites n'existent pas... A quoi bon graver d'épais sillons, si le temps des semailles est reporté sine die...

Comment ne pas rêver en voyant cette forme trapue, au Yéti, au Dahu, que l'on cherche encore dans les forêts profondes, les rivières fumantes, les sommets cristallins... Oui ! ce rêve a gravi l'échelle de Jacob pour monter jusqu'au ciel...

C'est, dit-on, Jupiter qui transporta cette Ourse dans les cieux. Où ? Quand ? Comment ? C'est toute une histoire, tragique bien sûr, comme tous les contes mythologiques. Il était épris de la belle "Callisto", la "plus belle" des nymphes. Ce n'était pas son premier amour... mais il suscita des jalousies formidables ! A commencer par celle de l’épouse : "Héra", déesse du mariage, comble de l'histoire ! D'un coup de baguette magique, elle transforma sa rivale en Ourse : "Va-t'en marcher à quatre pattes, et secouer ta paille !" Diane, déesse de la chasse, rencontra l'animal à l'orée d'un bois : "Beau gibier !" D'une flèche cinglante, elle le tua. Callisto morte, l'amour de Zeus s'envolait pour toujours. Le dieu pleura comme un gosse... inconsolable. Jusqu'à ce qu'une idée germe dans son esprit : "morte sur la terre, mais vivante au ciel !" Il l'inscrivit au rang des constellations boréales. Voilà, vous savez tout.

7 étoiles principales, "les 7 astres géants du noir septentrion" (Victor Hugo), 4 pour le corps, 3 pour la queue, comme il y a 7 notes dans la gamme, 7 merveilles dans le monde, 7 jours dans la semaine, 7 branches au chandelier d'Israël, 7 sceaux au livre de l'Ecclésiaste, 7 péchés capitaux (à éviter), 7 dons divins (à désirer), etc... etc... 7, le nombre parfait, évocation de la plénitude, idéale beauté !

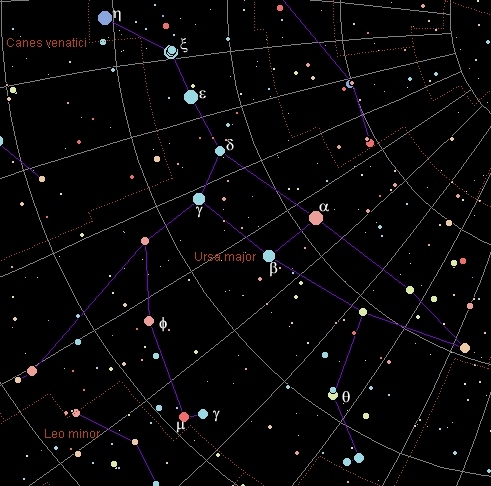

En fait, que voyons-nous ? L'arrière train de l'Ourse ! Sa tête et son poitrail apparaissent avec peine à l'opposé de la queue - vous l'aviez compris. Ses pattes : sous le quadrilatère. On en dénombre 3, la quatrième est levée, pour... non, il s'agit de la patte avant ! Aidez-vous de la carte pour visualiser enfin toute la bête. Sa pâture est immense : 1280 degrés carrés, surface de cette constellation. En étendue, c’est la troisième constellation du ciel, après la Vierge et l'Hydre, femelle elle aussi (car il existe une Hydre mâle).

Coule, coule, petit ruisseau, va où le vent te pousse, loin, très loin, de notre système solaire... J'évoque ici le "Courant de la Grande Ourse", ce mouvement d'étoiles remarqué depuis fort longtemps, toutes lancées dans la même direction et à la même vitesse. Combien sont-elles à sillonner l'espace de cette manière ? On en compte 140 : plusieurs étoiles de la Grande Ourse, l'amas M 39 du Cygne, et d'autres encore éparpillées sur le ciel, comme Sirius - membre le plus remarquable - à tel point que l'on parle aujourd'hui du "Groupe de Sirius" (Sirius group). Toutes se dirigent vers un point de l'espace situé à la frontière du Sagittaire et du Microscope. Notre soleil lui-même baigne dans ce doux courant. Est-ce à dire qu'il appartient au nombre ? Non ! Pas du tout ! N'en croyez rien ! Tel un nageur égaré dans un banc de poissons, il cherche à regagner la rive. Il se presse dans une direction quasi perpendiculaire, vers un point de la constellation d'Hercule que l'on nomme "l'Apex", aux abords de la Lyre et de son étoile Véga. Il file vers ce rivage à la vitesse de 20 km/s. (1) Quand l'atteindra-t-il ?

Regardez-la filer cette petite étoile "Groombridge 1830" derrière les pattes de la Grande Ourse. Quelle mouche l'a piquée ? Elle fut, pendant longtemps, de toutes les étoiles du ciel, la plus rapide. Elle porte le numéro 1830 dans le catalogue de Groombridge (rédigé en 1810). Attrapez-la avec vos jumelles ou votre télescope, aux coordonnées 2000 suivantes : 11 h 52 m 58 s et 37° 43'. Sa magnitude apparente est de 6,45, très facile aux jumelles. En un an, cette étoile jaune, moins chaude que le soleil (G8), se meut de 7"7 sur la voûte céleste. Elle a choisi résolument la direction sud-est. Las ! Elle est aujourd'hui supplantée, dans cette course folle, par deux autres étoiles : celle de "Kapteyn 78" (mag = 8,5) dans la constellation du Peintre, qui se déplace de 8"7, et celle de "Barnard 24" (mag = 9,5) dans la constellation d'Ophiucus, qui détient aujourd'hui le record de vélocité : 10"3 par an. Le mouvement propre de ces deux dernières étoiles a été détecté en 1897 et 1916 respectivement. "Groombridge 1830" a dû cédé la place, après avoir connu son heure de gloire. Cette étoile de la Grande Ourse se trouve à 29 a-l. Outre ce mouvement tangentiel, son mouvement radial est important : elle se rapproche de nous à la vitesse de 98 km/s. Quand viendra-t-elle croiser notre planète bleue ?

Nous allons examiner tour à tour les quinze étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse. Au travail !

a Alpha Ursae Majoris : Dubhe

a : 11 h 03 m 43 s d : 61° 45' 03" Sp : K0 III T : 4900 K (BC : -0,54)

m = 1,81 M = -1,08 L = 230 soleils p = 26,38 D = 124 a-l double

"Dubhe", le "nounours" des astronomes, car son nom signifie "ours" en arabe. Nounours que l'on emporte au télescope, faute d’aller au lit !... Regardez-le. C'est bien lui, de couleur feu, douillet, grassouillet, chaud comme une bouillotte. 230 soleils sortent de sa fourrure. Son ventre maternel, réconfortant, chasse en une seconde toutes vos angoisses : 26 rayons solaires, 5 masses solaires ! Venez vous blottir... Mais... la place est déjà prise ! Un ourson se cache dans cette toison serrée... En 1993 - dernière mesure en ma possession - il se tenait à 0"6 de la brillante étoile. Il peut descendre à 0"42 pour remonter, lorsqu'il s’écarte un peu, à 1"1 (orbite vraie). Jamais plus ! Taquinez-le pour découvrir son visage. Sa magnitude s'élève à 4,80 pour 1,80 à l'étoile principale. Tous les 44,66 ans, il accomplit un tour d'orbite. Danse rapide, infatigable, dopé qu’il est sans doute au lait maternel, - circulant à la hauteur d'Uranus, ou à celle de Neptune, comparé au soleil. Mesurons son éclat. Bigre ! Il l'emporte 15 fois sur celui du Soleil. Ourson tout blanc, pelage de jeunesse sans doute... En vente à 124 a-l.

b Bêta Ursae Majoris : Merak

a : 11 h 01 m 50 s d : 56° 22' 56" Sp : A1 V T : 10 500 K (BC : -0,32)

m = 2,34 M = 0,41 L = 60 soleils p = 41,07 D = 79 a-l simple

"Mérak" = "les reins". Scrutons-les : de couleur bleue, ils dégagent une énergie considérable, égale à 60 soleils, énergie nécessaire pour ramener chaque jour le soleil aux humains, les étoiles aux astronomes et aux marins, et la lune aux poètes. Par ses dimensions, l'étoile est ordinaire (2,6 r.s.), appartenant à la série principale, la "classe V" des étoiles sans histoire, celles qui travaillent discrètement, efficacement, transformant sagement leur hydrogène en hélium. Ce que fait notre Soleil, qui perd ainsi, au cours de cette opération, 4 millions de tonnes par seconde ! Oui, je dis bien, 4 millions de tonnes, volatilisées en énergie rayonnante, véritable réacteur nucléaire entretenu dans le temps. Une étoile, c'est cela. Si bien que sur Terre, nous recevons 1400 watts par mètre carré (hors atmosphère). De quoi faire fonctionner un fer à repasser ! Ces étoiles de la "classe V" peuvent atteindre, au plus, 3 ou 4 rayons solaires. Leur couleur s'étale du rouge au bleu-violet, suivant leur température. Quant à leur masse, toutes les valeurs connues pour les étoiles sont possibles : de 0,08 à 80 masses solaires... Ici 3,3 masses solaires. Mérak fusionne à 79 a-l.

g Gamma Ursae Majoris : Phecda

a : 11 h 53 m 49 s d : 53° 41' 41" Sp : A0 V T : 10 800 K (BC : -0,40)

m = 2,41 M = 0,36 L = 60 soleils p = 38,99 D = 84 a-l simple

Après les reins, tâtons la "cuisse" = "Phecda". Elle est ferme, soumise à l'effort, entraînant le char des étoiles dans l'arène du ciel. De couleur bleue, comme Mérak, elle rayonne autant : 60 soleils, et s'active à 84 a-l de notre étoile. Diamètre ordinaire : 2,6 diamètres solaires pour 3,4 masses solaires. Etoile simple.

d Delta Ursae Majoris : Megrez

a : 12 h 15 m 25 s d : 57° 01' 57" Sp : A3 V T : 9200 K (BC : -0,20)

m = 3,32 M = 1,33 L = 25 soleils p = 40,05 D = 81 a-l 1 compagnon

"Mégrez" = "la racine de la queue". Cassera, cassera pas... Eh ! C'est la plus fragile des 7, avec seulement 25 soleils en réserve. Bleutée comme ses compagnes – hormis Dubhe - elle appartient elle aussi à la "série principale" : 2 rayons solaires pour 2,5 masses solaires. Un compagnon s'approche à 3' d'écartement (189"6), de magnitude 9,9. Comme Mégrez est une étoile relativement proche : 81 a-l, ces deux soleils peuvent être liés par l'attraction gravitationnelle. Affaire à suivre..

e Epsilon Ursae Majoris : Alioth

a : 12 h 54 m 01 s d : 55° 57' 35" Sp : A0 p T : 10 800 K (BC : -0,40)

m = 1,76 M = -0,21 L = 100 soleils p = 40,30 D = 81 a-l variable

"Alioth" = "la queue grasse". On appelle aussi cette étoile "le cheval noir", noir dans la nuit tachée d'encre, attaché au timon du char. Au fait, qu'y a-t-il dans ce chariot ? Y avez-vous songé ? Les cadeaux du père Noël ? Les âmes des défunts, comme le pensait Alphonse Daudet : "Le char des âmes" ?...

Alioth n'est pas aussi paisible que vous pensez. C'est un cheval fougueux, irrégulier dans sa course... Tous les 5,08 jours, il passe de la magnitude 1,79 à 1,76 : difficile à apprécier, j'en conviens. A cause de cette variation d'éclat, il est classé dans une famille spéciale de variables : les "Alpha 2 des Chiens de Chasse". Il paraît que notre équidé a absorbé du chrome en quantité trop élevée, cause de tous ces caprices... Dans son moteur, 100 "chevaux-vapeur", grosse boule bleue (3,4 r.s. et 4 m.s.) qui caracole à 81 a-l.

z Dzêta Ursae Majoris : Mizar

a : 13 h 23 m 55 s d : 54° 55' 31" Sp : A2 V et Am T : 9800 K (BC : -0,25)

m = 2,23 (2,25 et 3,87) M = 0,35 et 1,97 L = 60 et 14 soleils p = 41,73

D = 78 a-l Quadruple + Alcor

"Mizar" ! Ce seul nom charme vos oreilles... Que veut-il dire ? Mystère, mystère... "Pagne" a-t-on dit faussement, mais les Arabes appelaient cette étoile "Al Anaq" = "la chevrette", qui accompagnait les pleureuses attachées au fameux corbillard... Pas drôle tout cela... Alors qu'en est-il ? Où se cache le secret de ce nom ? Dans l'imagination de l'italien Scaliger, paraît-il, qui, au XVIIème siècle, a lancé dans la cour des astronomes et l'agora des badauds, ce nom : Mizar ! qui sonne si bien. Comble de chance, il se rapproche de l'hébreu "Mazar" qui signifie "constellation" précisément, traduit parfois par "Grande Ourse" ! Sûr qu'il dérive de là.

Mizar, la petite reine des étoiles doubles depuis que Galilée l'a dédoublée dans sa maigre lunette. Oh là ! Oh là ! Ne brûlons pas les étapes ! L'humanité n'a pas attendu Galileo Galilei pour regarder cette étoile, et voir à ses côtés un heureux compagnon écarté de 12 minutes de degré... et Tycho Brahé de mesurer avec précision cet écartement sur ses quadrants géants : 11'8. Attention ! nous ne parlons pas du même couple ! Le grand, facile à voir par vous et moi, était considéré jusqu’à ces dernières années, comme un couple-optique, uni seulement par l’apparence. Il n’en est rien, paraît-il : il s’agit bien d’un couple physique, uni par la gravité. Forte différence de magnitude : 4,01 pour Alcor (la moins lumineuse), 2,23 pour Mizar. "Alcor", joli nom, qui dérive du persan et signifie "l'abandonnée". Oui, l'abandonnée, qui gît à 3 a-l de Mizar, loin, très loin du centre d’attraction. Je ne me risquerai pas à établir une période !.... On l'appelle aussi "le cavalier", juché sur Mizar, le second cheval du char. Celui-ci a élu domicile à 78 a-l, Alcor est à 81 a-l. Ce compagnon si faible que vous avez détecté à l’oeil nu brille en réalité comme 18 soleils ! pour 1,8 rayon solaire et 2,2 masses solaires : une belle bleue (bleutée) en vérité ! (A5 V)

Imitons maintenant Galilée, et pointons notre télescope sur Mizar. Pas de doute : c’est une double serrée, composée de deux astres très semblables, écartées seulement de 14"4. On les mettrait toutes deux dans un cratère de la Lune - en diamètre apparent bien sûr. Très beau couple teinté de bleu. Ont-elles tourné l'une autour de l'autre depuis qu'on les observe ? Non. Alors comment sait-on qu'elles sont liées l'une à l'autre ? Elles sont à la même distance (78 a-l), et ont le même mouvement propre, et le même mouvement radial. Alors pas de doute. Mais, si elles n'ont pas bougé de façon appréciable, il faut croire qu'elles sont très écartées ? Bien sûr ! Au moins 8 fois la distance Soleil-Pluton. Et beaucoup plus sans doute.

"Entrez, entrez, mes demoiselles, venez voir Mizar au spectroscope." Nous pénétrons à pas feutrés dans ce laboratoire d’astrophysique, où trônent divers objets inconnus à nos yeux. Mizar est là dans le ventre de l'instrument. Mizar ? Son spectre ! ses deux spectres, qui s'étalent multicolores. "Beaux arcs-en-ciel !" - "Considérez mes demoiselles, les raies sombres qui coupent chacun d'eux en de multiples endroits. Vos yeux tout jeunes ne tarderont pas à..." - "... Ah oui ! monsieur, elles sont paires ces raies, et dans chacun des spectres !" - "Et bien voilà ! Cela signifie que Mizar est une étoile quadruple, composée de deux couples : "Mizar A" pour le plus lumineux, "Mizar B" pour le second. D'ailleurs, si vous aviez le temps, je vous garderais dans mon laboratoire pendant 20 jours." - "Pourquoi cela ?" - " Pour que vous assistiez en direct à la révolution complète du couple le plus rapide : "Mizar A". Vous verriez alors les raies de son spectre se croiser une première fois, puis une seconde, avant de reprendre leur position initiale. 20,5 jours, c'est sa période ; 175,5 jours celle de "Mizar B". Il faut le savoir !" - "Et on ne peut pas voir ces quatre étoiles au télescope ?" - "Trop serrées, mes petites, trop serrées, le premier couple ne dépasse pas la distance de Mercure au Soleil, le second celle de Vénus au Soleil. Inutile d'essayer."

"Une autre question, monsieur : sont-elles grosses ces étoiles ?" - "Plus grosses que le soleil, mes demoiselles, plus grosses. A lui seul le premier couple vaut 60 soleils en éclat, et le second 14 !. Tenez, pour terminer, je vais vous donner une idée de leur distance réciproque. Si nous donnons au premier couple 1cm d’écartement - échelle démesurément réduite - les étoiles du second couple sont à 4 cm l’une de l’autre, et les deux couples se trouvent écartés de 18 m." - "Ces 18 m représentent l'écartement de Mizar A et Mizar B ?" - "Exactement, ce que Galilée a vu dans sa lunette, avant tous." – "Et Alcor, alors ? " - "Ne m’en parlez pas, mes petites... au moins à 10 km ! "

Eta Ursae Majoris : Alkaïd

a : 13 h 47 m 32 s d : 49° 18' 48" Sp : B3 V T : 19 000 K (BC : -1,82)

m = 1,85 M = -0,6 L = 150 soleils p = 32,39 Dist : 101 a-l simple

"Pleurez pierrots, poètes et chats noirs, la lune est morte..." Mais non ! Mahomet voyons ! promené dans ce corbillard grandiose, drapé de noir, accompagné dans sa pérégrination éternelle de trois pleureuses (la queue de la Grande Ourse). "Alkaïd" = "la maîtresse" des pleureuses clôt la marche. Toutes se lamentent, inconsolables, comme autrefois Job, lorsqu'il découvrit dans ce coin de ciel ce "brancard", avancé pour le conduire à la fosse. La mort, comment ne pas la palper partout quand elle règne en despote sur la terre entière ? On l'a transportée, ô scandale ! dans le ciel.

Alkaïd mène le choeur, à la baguette ! Pas question de faillir dans cet art difficile. Des 7 étoiles de la Grande Ourse, c'est la plus chaude : 19 000 K. 150 soleils bleus rassemblent toute leur énergie pour nous donner un concert de bon ton. Des flots jaillissent, comme il se doit, comme cet oeil bleu ; diamètre : 2,5 d.s, masse : 6,3 m.s. Ce cortège funèbre passe à 101 a-l.

i Iota Ursae Majoris : Talitha (borealis)

a : 8 h 59 m 12 s d : 48° 02' 29" Sp : A7 V T : 8000 K (BC : -0,12)

m = 3,12 M = 2,29 L = 10 soleils p = 68,32 Dist : 48 a-l Triple

"Talitha", la griffe avant, de la patte droite, qui précède, évidemment bien sûr, le talon : l'étoile Kappa, moins lumineuse. Talitha = "le troisième saut" en arabe, celui de l’animal bien sûr ! Il ouvre la marche, entraînant le char, le chariot, le corbillard, l'hélice, comme vous voudrez... ou plus simplement ce cortège d'étoiles. "Qui m'aime me suive !" Et chacun d'emboîter le pas, et le ciel d'obéir à la voix. Bravo !

Talitha, à toi de montrer patte blanche ! si tu veux que les ombres s'entrouvrent sous ton pas. Elle s'exécute notre patte... blanche il est vrai. A bien y regarder, ô de très près, non pas une mais deux griffes pointent le bout de leur ongle, à 0"4 d'écartement. Voici un couple passionnant, puisqu'il tourne en 11 ans (4028 j) : période très courte. Autant voir Jupiter accomplir son orbite ! Ecarquillez les yeux si vous voulez vraiment saisir un brin de son étreinte. L'étoile est proche, à 48 a-l.

"Moi, je vois deux étoiles", crie le garçonnet que j'ai invité au télescope, "une grosse et une petite toute rouge." Bonne vue le bambin ! - "Bravo ! Je ferai de toi un astronome en culottes longues". En effet, à 2" de Talitha (an 2000), une étoile de magnitude 10,5 perce l'espace de son fin pinceau lumineux. En 2020, elle s'écartera de 3" (demi-grand axe de l'orbite vraie : 9"09). - "Vois-tu, mon bonhomme, cette étoile est satellisée autour de Talitha. Comme elle est très loin, elle tourne très lentement, en 818 ans pense-t-on." - "C'est long !" - "Je vais te dire un secret : dans ce petit point rouge, il n'y a pas une étoile, mais deux, que ton oeil ne sépare pas et qui cependant tournent l'une autour de l'autre." - "En combien de temps ? - "En 40 ans". - "C'est un peu plus rapide !... alors (comptant sur ses doigts) : 1, 2, 3, 4... donc, Talitha est une étoile quadruple ?" - "Bien compté, fiston." Le couple principal brille comme 10 soleils réunis, le second comme 0,01 soleil : naines rouges très faibles...

k Kappa Ursae Majoris : Talitha (Australis)

a = 9 h 03 m 37 s d = 47° 09' 23" Sp : A1 Vn T : 10 500 K (BC = -0,32)

m = 3,57 M = -1,99 L = 530 p = 7,71 Dist : 420 a-l Double

Toi, le talon, tu n'as rien à faire dans mon ouvrage, car tu es trop faible. D'autant plus faible que tu triches encore. Tu maries deux étoiles pour atteindre cette magnitude de 3,57 (4,16 et 4,54) . Mais avant de te délaisser, laisse-moi contempler ton visage, car ta beauté me charme. Ces deux étoiles... tu les caches fort bien dans les plis de ta robe : 0"1 d'écartement en l'an 2000, autant dire que l'on te croit unique. Le demi-grand axe de ton orbite vraie monte à 0"27. En 70,1 ans, tu accomplis un tour d'orbite... Bravo. Eclat total du couple : 530 soleils ! Allez, maintenant... retourne là-haut, chez toi, à 420 a-l. A noter que Kappa et Iota formant la patte avant, toutes deux se partagent le nom de "Talitha", "borealis" pour la nordique, "australis" pour celle du sud.

Thêta Ursae Majoris : Rukbat

a : 9 h 32 m 51 s d : 51° 40' 38" Sp : F6 IV T : 6500 K (BC : -0,06)

m = 3,17 M = 2,52 L = 8,3 soleils p = 74,15 Dist : 44 a-l Triple

"Rukbat" = le genou, en arabe, sur la même patte avant. Regardez bien, ouvrez vos yeux tous grands derrière votre oculaire. A 4"1 brille une faible naine rouge, difficile à saisir : magnitude 13,9 , blottie contre cette rotule éclatante. Comble de malchance, on ne connaît pas sa période. Etonnant, surprenant, anormal... Pensez : l'étoile n'est qu'à 44 a-l, toute proche. On devrait voir sa ronde. A moins qu'il ne s'agisse d'une double optique...

Maintenant venez assister au spectacle. Approchez-vous par la pensée de l'étoile principale. Elle cache un jeu subtil dans son unique rayon, unique en apparence, car deux étoiles l'habitent, indécelables au télescope, et se contournent en 1 an (371 j). Autant voir la Terre autour du Soleil ! L'éclat total de ce couple secret s'élève à 8,3 soleils.

l Lambda Ursae Majoris : Tania Borealis

a : 10 h 17 m 05 s d : 42° 54' 52" Sp : A2 IV T : 9800 K (BC : -0,35)

m = 3,45 M = 0,38 L = 60 soleils p = 24,27 Dist : 134 a-l simple

"Tania Borealis", "Tania Australis" : la seconde patte de l'Ourse, patte arrière droite, portant pour lettres grecques Lambda et Mu, étoiles distantes de deux degrés environ sur le ciel. Grand pied ! Plus grand encore si l'on connaît sa dimension spatiale ! Pensez : la griffe (Lambda) demeure à 134 a-l, le talon (Mu) gît à 250 a-l. Pas de lien gravitationnel entre elles deux : impossible ! Tania = "le deuxième saut" de notre animal polaire, décidément bien excité. Il y a tant à voir là haut !

"Tania borealis" : comme cette étoile doit donner aux choses et aux êtres qui l'entourent - s'ils existent - une teinte curieuse ! inconnue sur Terre. Un soleil bleu... Avez-vous songé à un coucher de soleil bleu ? à un village sous ses rayons ? un champ de blé bercé par la brise matinale ?... Autre soleil, autre ambiance, autres moeurs sans doute... D'autant que Tania est puissante : 60 soleils, son rayon embrasse 3 rayons solaires, et sa masse atteint 3,4 masses solaires.

m Mu Ursae Majoris : Tania Australis

a : 10 h 22 m 19 s d : 41° 29' 58" Sp : M0 III T : 3450 K (BC : -1,55)

m = 3,06 M = -1,35 L = 300 soleils p = 13,11 Dist : 250 a-l Double

"Tania Australis" : le talon. Ci-gît une étoile double, invisible, détectée par l'agitation périodique de son spectre, exécutant un ballet inconnu au rythme de ses ans... Ses ans : ils ne durent que 230 jours, se referment bien avant que, chez nous, renaisse le printemps. C'est dire si les composantes sont proches, plus proches que la Terre l'est du Soleil. D'autant que l'étoile principale de ce couple serré est une géante rouge : 66 millions de km (95 rs) de rayon, qui mordrait l'orbite de Mercure, la dépasserait même. D'ici qu'il soit brûlé tout vif son futé compagnon ! L'éclat total du couple s'élève à 300 soleils. Fournaise !

n Nu Ursae Majoris : Alula Borealis

a : 11 h 18 m 28 s d : 33° 05' 39" Sp : K3 III T : 4200 K (BC : -0,89)

m = 3,49 M = -2,06 L = 570 p = 7,74 Dist : 420 a-l Double

"Alula Borealis", Alula Australis : la troisième patte, arrière gauche celle-là. La quatrième, invisible (avant gauche), s'apprête quant à elle à élancer le char des étoiles. Tourne, tourne, bel animal, le ciel est à toi... Alula = "le premier saut" de notre "cabriolette" : vous y aviez pensé !

420 a-l et 25 a-l : telles sont les distances de ces deux étoiles. Et cependant, la plus lointaine reste la plus brillante : 3,49 contre 3,78 à sa compagne imaginaire. Toi, Alula Borealis, la plus voyante, révèle-nous ta face, dévoile tes secrets. "Vous le voulez vraiment ? répond-elle... eh bien, comptez... comptez jusqu'à 570 et vous apprécierez mon éclat comparé au soleil (pris pour unité). Comptez maintenant jusqu'à 66 (r.s.) et vous aurez une idée juste de mon rayon. Je n'atteins pas Mercure, certes, dans mes dimensions, mais presque (46 millions de km). Ceci pour 7,2 masses solaires. Ma robe a épousé la couleur du feu. J'habite loin, très loin, en compagnie d'une étoile rouge. Vous la voyez poindre à 7"2 de mes rayons, de magnitude 9,9. Vous ai-je tout dit ? Non... sa période par exemple. Mais vous êtes assez malins pour la trouver. Un peu d'exercice !..." Nu et Ksi composent ce dernier pied.

Et toi, Alula Australis - l'étoile Ksi - que dis-tu ? "Je dis que je suis plus belle encore." Evidemment ! Interrogez une star, elle vous déclinera toutes ses grâces... "Oui ! croyez-moi... je suis une binaire orbitale, de bel éclat : magnitudes 4,32 et 4,79 (3,78 combiné). J'étale devant vous mes charmes, lorsque, armés de vos grosses lunettes, vous me voyez tourner en orbes régulières. En 59,8 ans, je comble vos désirs, achevant sous vos yeux un tour de ronde. En l'an 2000 vous verrez mes étoiles se frôler à 1"8. Elles peuvent s'étirer jusqu'à 3"5 dans mon orbite vraie (qui tient compte de la profondeur de l'espace). Demi-grand axe : 2"5. Périastre : 1"5. Ma course s'inscrit sans problème dans les limites de votre système solaire (distance moyenne : Soleil-Uranus). Mais ce n'est pas tout. Vous ne voyez là que la partie émergée de l'iceberg - si je puis, moi, étoile, m'exprimer ainsi. Se cachent dans mes feux doubles deux autres étoiles, rouges celles-ci - naines rouges - oui, accrochées à chacune de mes composantes jaunes. Imaginez mon système, pas plus grand, je vous l'ai dit, que votre système solaire : 4 étoiles dans cette étroite arène ! Quand je vous disais que j'étais belle... Le couple le plus brillant accomplit sa révolution en 669 jours (orbite de Mars), l'autre en 3,9 jours (7 millions de km au plus de centre à centre). Voici mon monde à moi, superbe, ravissant. Vous voilà convaincus, j'espère ! La somme totale de mes masses s'élève à 2 masses solaires, pas davantage.

Quelle chipie ! alors que, normalement, elle n'a pas son entrée dans mon ouvrage (trop faible).

Psi Ursae Majoris

a : 11 h 09 m 39 s d : 44° 29' 54" Sp : KI III T : 4750 K (BC : -0,96)

m = 3 M = -0,27 L = 110 soleils p = 22,21 Dist : 147 a-l simple

"Psi Ursae Majoris", entre la patte arrière et la patte médiane, piégée entre ces membres redoutables ? Eh... allez la délivrer à 147 a-l ! Elle a beau forcer les barreaux de sa "cage", gonfler son abdomen, rien à faire ! 23 rayons solaires ornent ses dimensions. Etoile orange d'une masse égale à 4,6 masses solaires. Beau spécimen, simple dans son composé. Cette étoile ne porte pas de nom propre, à ma connaissance.

o Omicron Ursae Majoris : Muscida

a : 8 h 30 m 15 s d : 60° 43' 05" Sp : G4 II-III T : 5400 K (BC : -0,42)

m = 3,35 M = -0,4 L = 120 soleils p = 17,76 Dist : 184 a-l double

"Muscida" = le "museau", vous l'aviez deviné... ou la gueule grande ouverte telle qu'elle apparaît sur la voûte céleste si nous considérons les étoiles qui dessinent un demi-cercle depuis Muscida précisément, jusqu'à Talitha, la patte avant (voyez la carte). Fantaisie du ciel, qui ne correspond pas aux dessins qu'on en fit : ce demi-cercle incarne plutôt sur nos cartes le poitrail avant de l'Ourse. Dommage... Car elle semble bien ouverte cette gueule. Crier, bailler, mugir, happer... ? Muscida habite à 184 a-l. Des flammes très jaunes s'échappent de sa surface géante. Depuis son coeur palpitant, 120 soleils gagnent l'espace environnant. Quelle puissance ! 15 rayons solaires s'empilent sur ces dimensions linéaires, pour 4,2 masses solaires. Pour vivre près d'elle, il faudrait habiter sur Saturne, toutes proportions gardées.

Une étoile très faible (mag 15) s'approche imprudemment de ce gosier géant, à 7"1. Pas facile à voir.

Avec cette étoile, nous terminons notre exploration de la Grande Ourse. Que de merveilles !

* * * * * * * * * *