-

Compteur de contenus

817 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

2 -

Last Connexion

Soon available - 47716

Messages posté(e)s par apricot

-

-

Le 18/09/2020 à 09:58, MARCOPOLE a dit :M77 est idéale, j'ai fait cela il y a bien longtemps (30 ans) en argentique avec mon spectro à prisme maison

il faudrait savoir où j'ai mis le cliché N&B

Avec l'Alpy et une CCD M77 est facile à observer, mais alors en argentique, Chapeau ! Si vous mettez la main dessus ne manquez pas de partager

Il y a 23 heures, PlanetTracker a dit :

Il y a 23 heures, PlanetTracker a dit :Tu parles de la symétrie de la galaxie, pour prendre en compte son inclinaison c'est ça ?

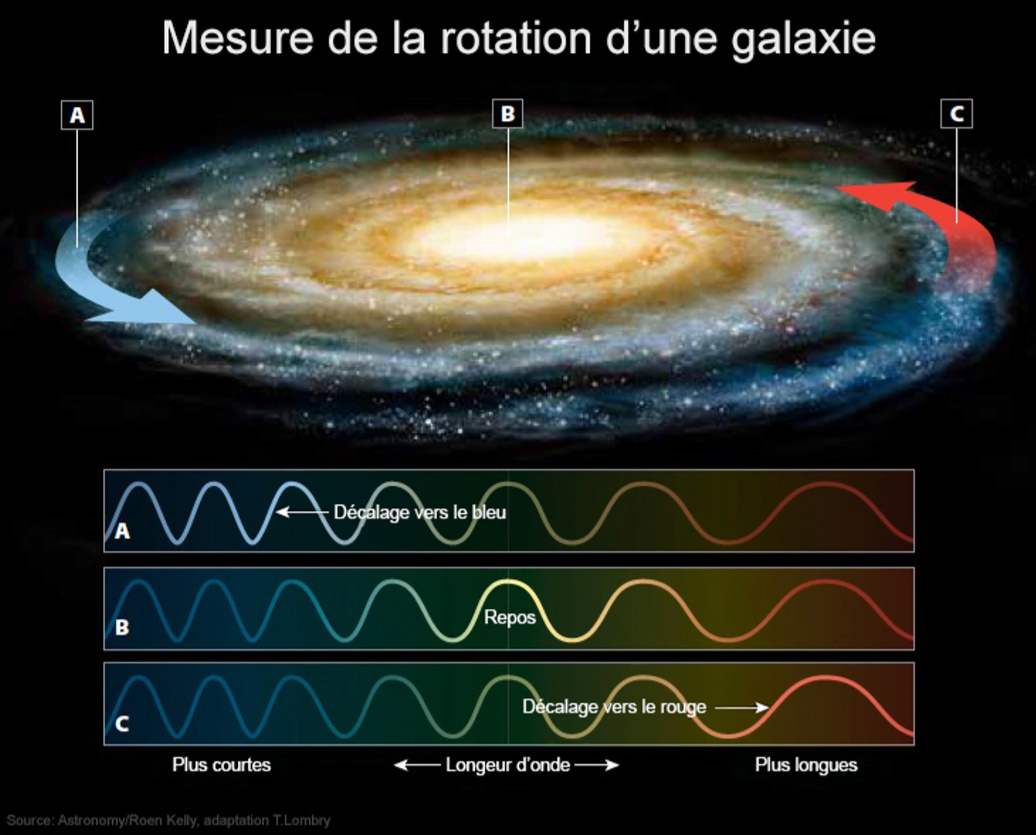

Je n'ai pas pris en compte l'inclinaison de la galaxie (ça ne changerai pas la forme de la courbe, ce qui était l’objectif). On voit que les vitesses de rotation de part et d'autre du coeur sont très similaire, d’où la symétrie.

-

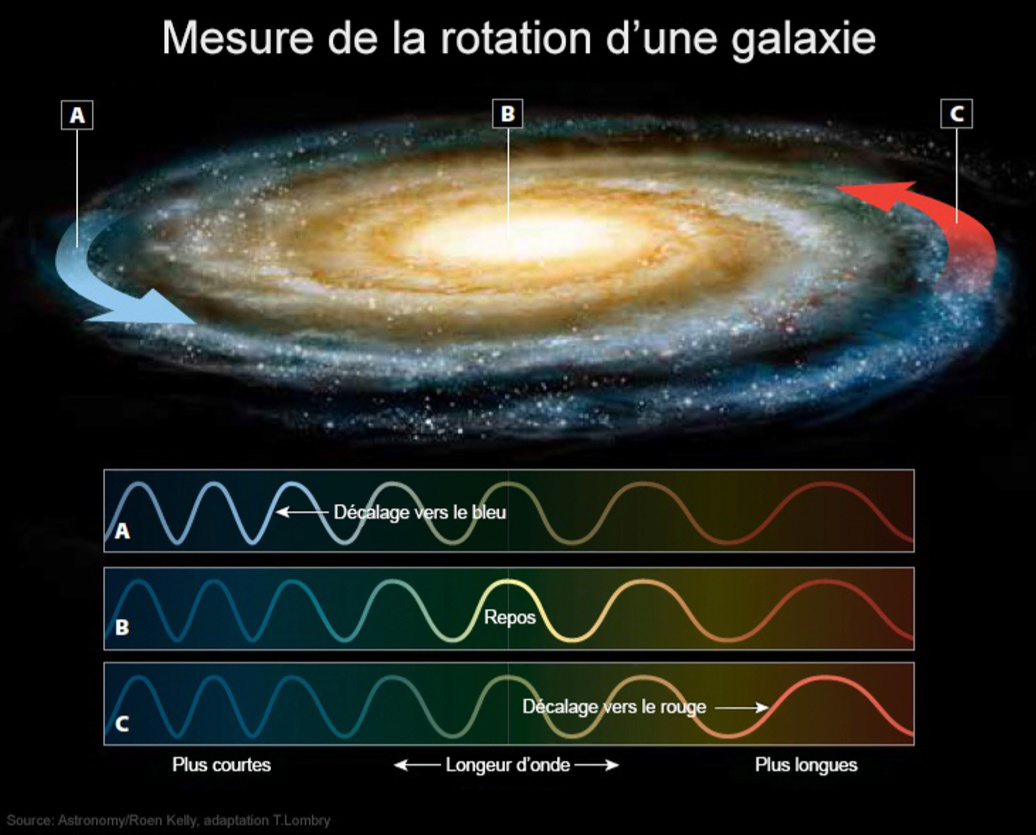

On mesure une vitesse radiale le long de la ligne de visée, donc on ne pourra pas mesurer la rotation d'une galaxie vue de face.

J'aimerais bien tester la manip sur M104, en utilisant les nombreuses raies en absorption. Ca sera plus facile avec une galaxie active présentant des raies en émission avec plus de signal. M77 est idéale pour cela. M66 et NGC 253 sont de bonnes cibles.

-

1

-

-

Bonjour,

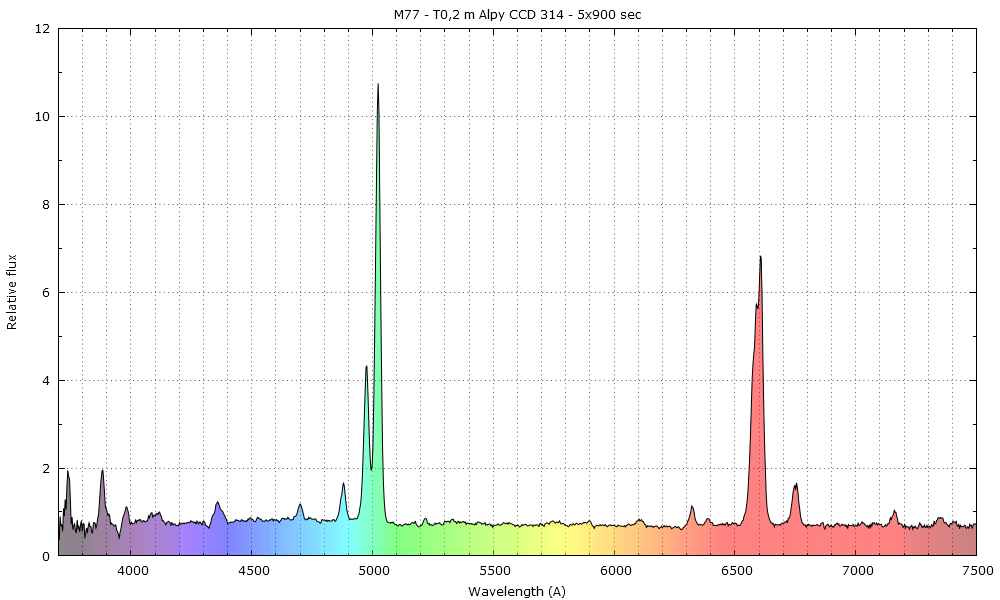

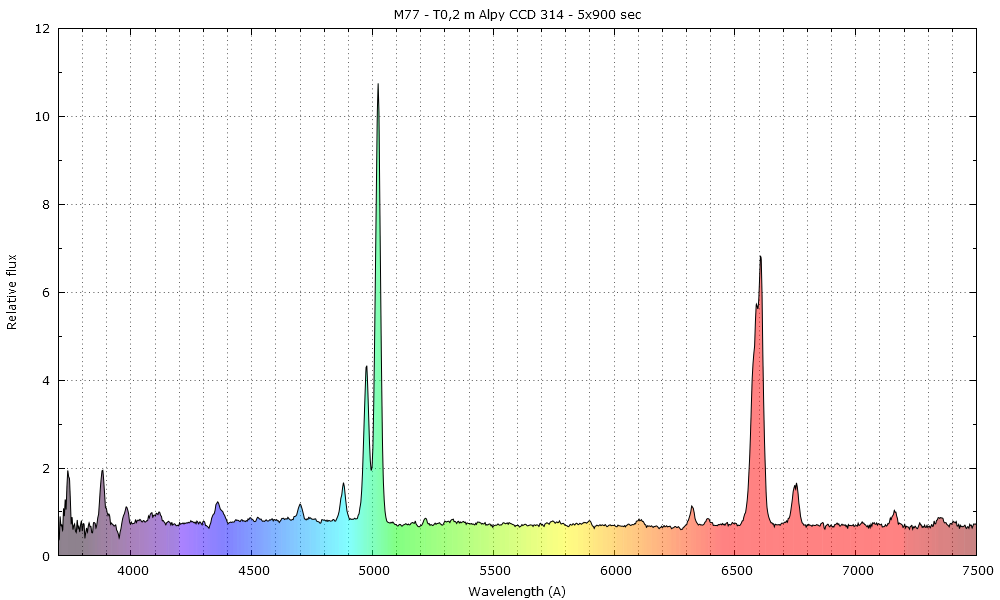

Les spectres des galaxies à noyaux actifs sont très intéressants, car avec leurs raies en émission intenses on peut extraire des informations comme la rotation de la galaxie et sa masse. M77 est une grande classique dans la famille des galaxies à noyau actif, et c’est sur elle que Vesto Slipher a découvert en 1914 le décalage Doppler des raies qui indiquait une rotation. Voici donc le spectre du bulbe de M77, avec un Newton 200 spectro Alpy et CCD 314, 5x900 sec, sous un ciel Pyrénéen https://i.servimg.com/u/f88/18/20/28/03/scope10.jpg

On identifie les raies de Balmer de l’hydrogène, et des raies interdites [OIII] et [SII]. On mesure facilement leur redshift ; on trouve z=0.00382 (les pros ont 0.00381, donc notre mesure est pas mal). Avec la relation de Hubble Lemaitre, on détermine la distance D = z x c / H0 = 16 méga parsec.

(détails des mesures : https://i.servimg.com/u/f88/18/20/28/03/z10.png )

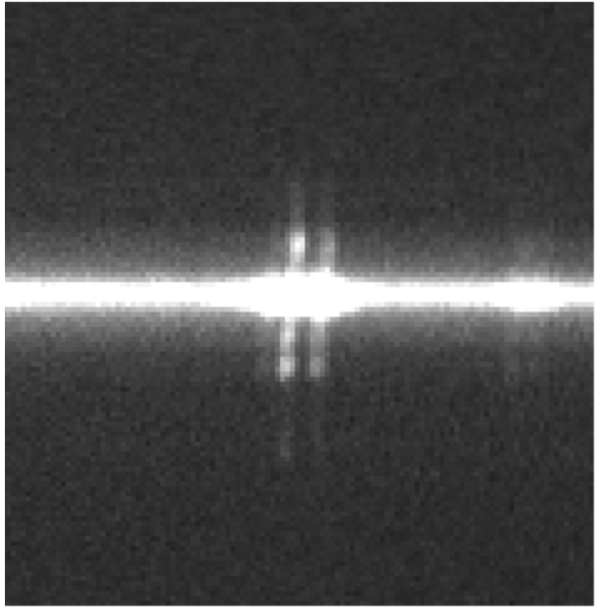

En regardant le spectre 2D on peut remarquer que les raies en émission sur la fente de part et d’autre du bulbe sont décalées…:

(ici zoom 300% de la raie Ha / [NII])

On devine ce décalage sur d’autres raies en émission sur le spectre 2D : https://i.servimg.com/u/f88/18/20/28/03/spectr10.png

On observe donc la rotation de la galaxie !

Avec ce décalage, on peut mesurer la vitesse de rotation de la galaxie. Mieux encore, on peut mesurer cette vitesse le long de plusieurs positions sur la fente du spectro. J’avais positionné la fente sur le cœur de la galaxie. On peut donc obtenir la vitesse de rotation à une distance d du cœur. Donc on pourra tracer la courbe de rotation de la galaxie .. ! On s’assied ici sur les épaules de la géante Véra Rubin : https://i.servimg.com/u/f88/18/20/28/03/rubin10.png

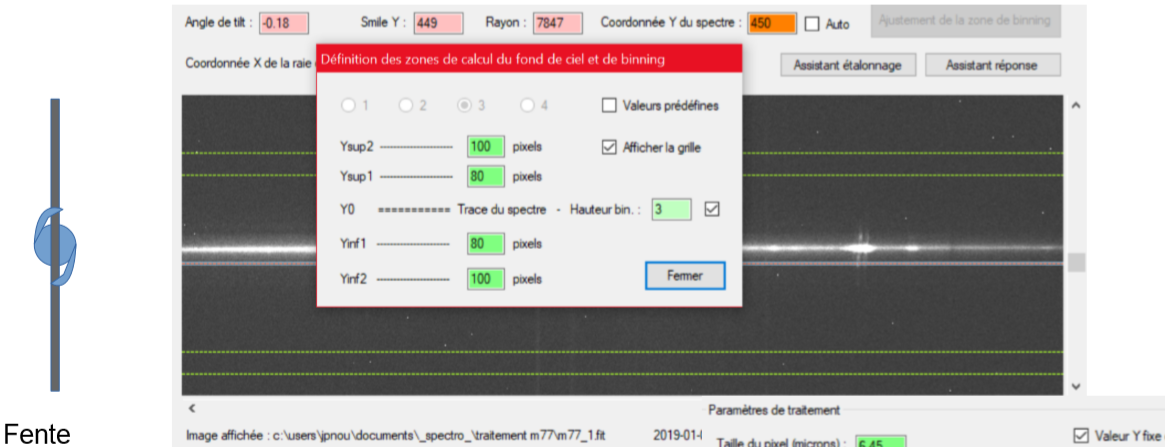

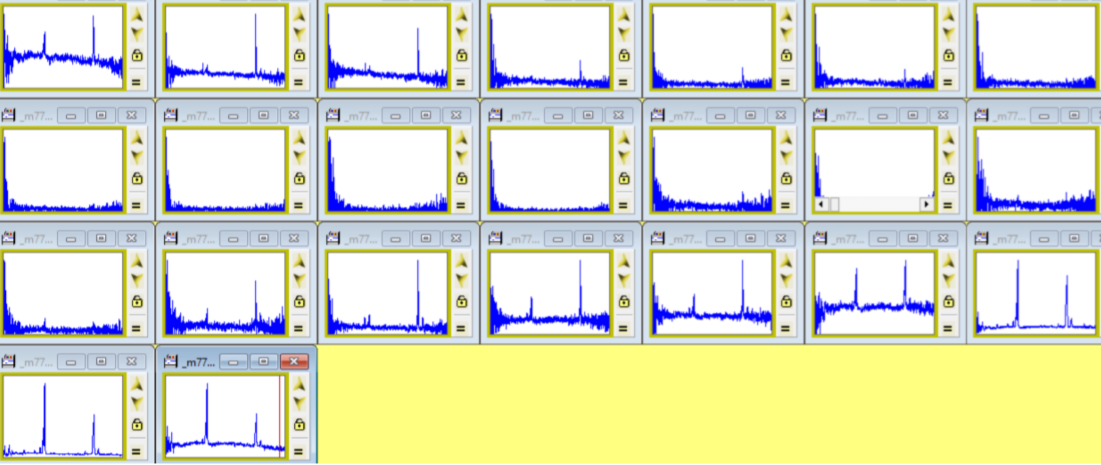

J’ai extrait un spectre tout le long de la fente tous les 3 pixels, intégrés sur 3 pixels, 23 spectres traités en tout :

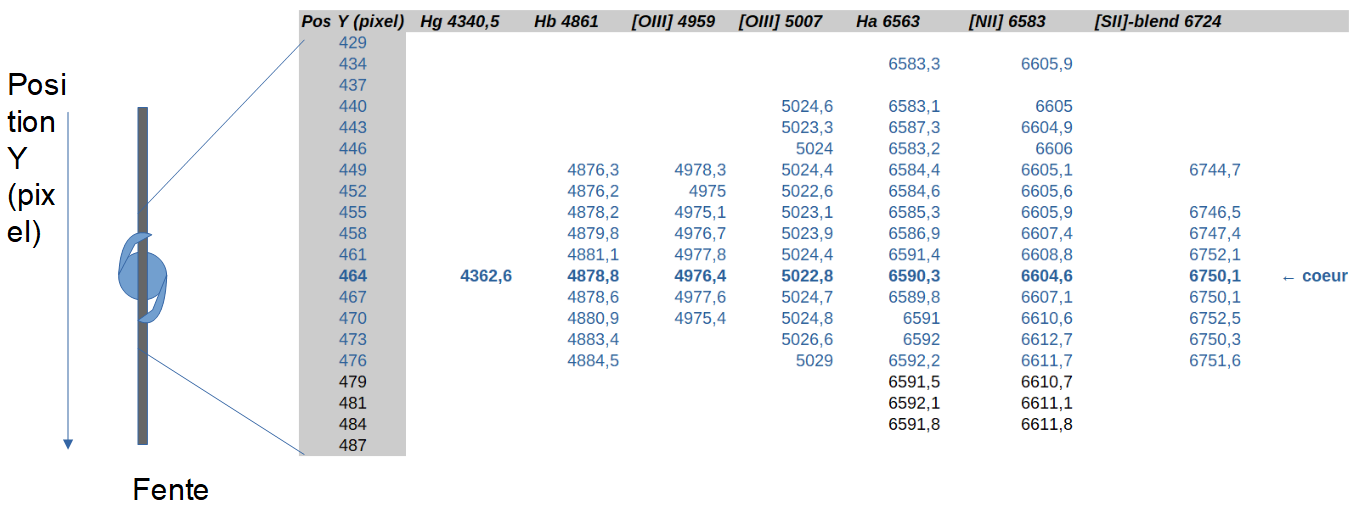

On mesure sur chaque spectre les positions des raies H [OIII] et [SII] pour chaque position le long de la fente et on construit un tableau :

Comme on a la distance D=16 Mpc et on connait l’échantillonnage des pixels de la caméra, on calcule facilement que chaque pixel le long de la fente = 0.11 kpc à la distance de M77. (détail du calcul : https://i.servimg.com/u/f88/18/20/28/03/kpc_au10.png)

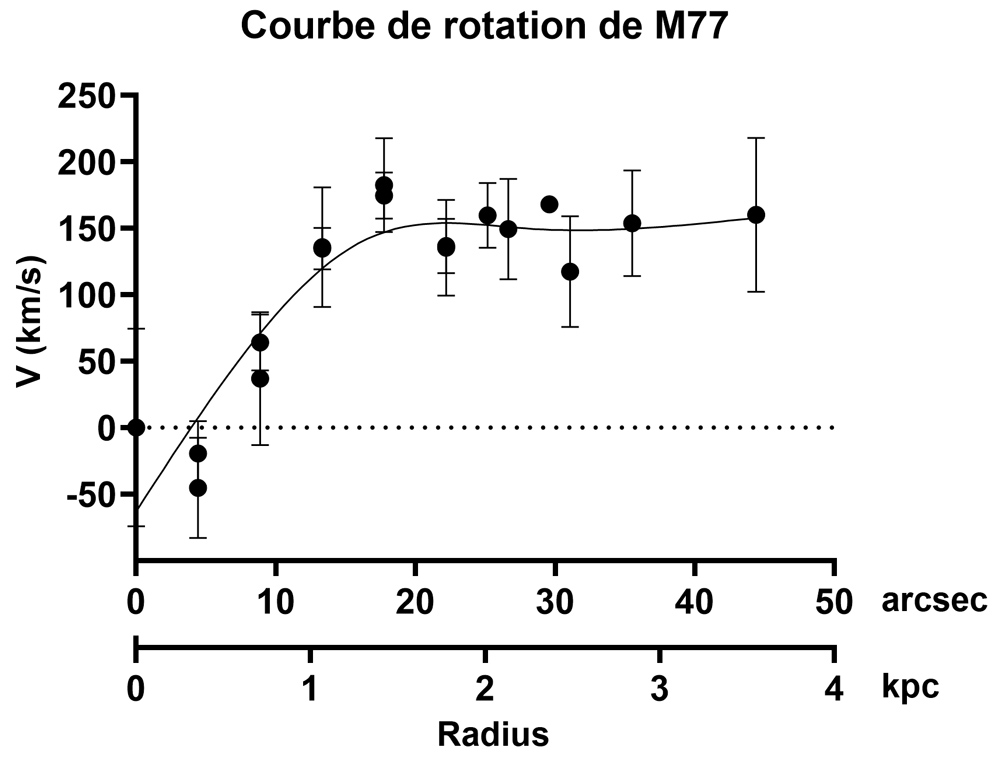

Et voila la courbe de rotation de M77 :

(les barres d’erreurs sont calculées avec l'erreur standard pour chaque point en fonction des différentes raies identifiées/mesurées)

Vu la symétrie, on peut tracer la courbe de vitesse de rotation en fonction de la distance en valeur absolue :

Ce résultat se compare très bien à des courbes de rotation publiées par des pros. Par exemple http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1982A%26A...112..361G/0000363.000.html

On voit que la vitesse augmente avec la distance puis semble s’aplatir sans diminuer. Ce n'est donc pas une courbe "Képlérienne" d'une masse centrale qui gouverne la rotation du système. Pour autant que je sache c'est la première fois qu'un amateur fait cette manip ? donc ça serait bien de répéter sur d'autres galaxies, et d'obtenir des vitesses plus loin du centre avec un télescope plus conséquent et un temps de pose ++, mais … on aperçoit déjà la matière noire !

Bon ciel,

Jean-Philippe-

7

-

1

-

1

1

-

-

<-- met sa casquette de microbiologiste

Attendez, et si on fait un what-if comme xkcd...

Il n'y a pas longtemps, l'idée même que des microbes puissent résister et même se développer (se reproduire !) dans des environnements aussi extrêmes et létaux que le fond des océans, les sources hydrothermales, les lacs salés desséchés ou sous les glaces des pôles, dans les pipelines de l'industrie pétrochimique... faisait rigoler tout le monde. Maintenant on ne rigole plus, on connait un zoo de bactéries extrémophiles qui vivent à +100°C ou -20°C, qui résistent aux radiations ionisantes, aux hautes pressions des fonds océaniques, a des pH>11 ou <1, à la dessication... On trouve maintenant un microbiote bactérien dans la colonne d'air de l'atmosphère, et il semblerait même que ces bactéries participent comme centre de nucléation à la météo. Ce n'est peut être pas si délirant de faire l'hypothèse que la haute atmosphère d'une planète pourrait constituer une niche écologique viable pour un extrémophile ? Elon Musk ne pourrait pas se rendre utile et envoyer un ballon ou un drone flotter dans les nuages de vénus ? On pourrait rajouter une boite de pétri ou un spectro de masse dans le bazar...

/enlève sa casquette de microbiologiste

Si l'observation est confirmée, les chimistes vont devoir expliquer comment on fait du phosphine sur Jupiter .. heu .. Vénus

-

5

-

-

Une question: les sondes Venera avaient été stérilisées en profondeur avant d'êtres balancées sur vénus ?

(je suis sorti)

-

4

4

-

-

Pas de problème pour binner, et en rajoutant des spacers tu obtiendras une bonne dispersion (à 60 mm du capteur ça te donne 8 A/px)

Bonne découverte

-

1

1

-

-

Sympa ces essais au star analyzer

Pour identifier les raies, tu as cet atlas: https://web.williams.edu/Astronomy/research/PN/nebulae/legend.php

Il doit y en avoir d'autres plus loin dans le rouge en cherchant avec "NIR"

-

Le débat de midi sur France Inter ce jeudi 6 est consacré au sujet.

https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-06-aout-2020

-

1

-

-

Le 18/07/2020 à 03:19, olivdeso a dit :un très bon exemple des conditions nécessaires pour y arriver est celle de Rolland Christen (le fondateur d'Astrophysics) avec un de ses tubes : un Maksutov Cassegrain 250 F/D 14.6 sur lequel il a monter une barlow pour arriver à F/D 22 ! et avec une CCD ST10XE (qui était la CCD la plus sensible à l'époque, surtout dans le bas du spectre, ce qui colle bien avec le grand décalage vers le rouge du à la très grande distance du quasar d'arrière plan).

On lit souvent que les quasars sont rouges suite à leur redshift. En fait c'est faux ! C'est tout leur spectre qui est décalé par l'expansion de l'univers, ainsi en fonction du z des raies intenses dans l'extrème UV (comme la LyA, ou CIV...) peuvent se retrouver dans le bleu-vert, et on peut voir un quasar ... essentiellement bleu

C'est le cas sur le spectre de la croix d'Einstein ou c'est le raie CIV de l'EUV qui est décalé dans le bleu (env 4000 A) qui domine.

C'est le cas sur le spectre de la croix d'Einstein ou c'est le raie CIV de l'EUV qui est décalé dans le bleu (env 4000 A) qui domine.

-

2

-

1

-

1

1

-

-

Le filtre UHC est conçu pour éliminer au mieux la pollution lumineuse (enlever la lumière des lampes au sodium diffusées par le ciel pollué): donc tu peux l'utiliser sur à peu près tout les objets. En revanche le filtre [OIII] ne laisse passer qu' une fine raie de lumière bleue-verte émise surtout par des nébuleuses en émission, de type planétaires (M27, M57...) région HII (M42..) et certains rémanents de supernova (notamment les dentelles du Cygne). Donc ce filtre est intéressant sur les nébuleuses, en le comparant à la vue sans filtre (technique du "bliking" ou clignotement; Les étoiles sont "éteintes" par le filtre tandis qu'une nébuleuse garde sa brillance avec le filtre). Nota bene, avec une nébuleuse en réflexion comme dans M45, qui renvoie la lumière des étoiles sans phénomène d'excitation, le filtre [OIII] n'apporte rien. Ainsi, en comparant les vues avec et sans filtre tu peux commencer à classer les types de nébuleuses

Tu trouveras facilement des catalogues d'objets en ligne, par exemple http://fredburgeot.fr/NP-avril-2020.htm

Bon ciel

Jp

-

2

-

-

Plus simple, visser le sa100 sur un nez de caméra ..?

-

Congrats for this first light Dick.

Did you notice that the Balmer lines are a bit offset on the calibrated spectrum ? This is not expected on a well-calibrated Alpy spectrum.

Jean-Philippe

-

Outre son épaisseur, dans une roue à filtre le SA100 ne sera pas assez loin du capteur et tu obtiendrai un spectre raccourci, pas optimal. Le SA200 est conçu justement pour les roues à filtre.

-

Une page intéressante sur la précision de l'éphéméride d'Algol: https://calgary.rasc.ca/algol_minima.htm

-

(je n'y connais rien en imagerie à haute résolution, mais vu le spectre du parachute, cet objet émet plus dans le bleu (entre 400-450 nm) que dans le vert (500-550 nm) ou rouge (600-650); donc si tu as besoin de plus de photons, tu aurais intérêt à imager sans filtre, ou avec un L, ou un B ?)

* spectre ici https://i.imgur.com/KAmNoOX.png

-

1

-

1

1

-

-

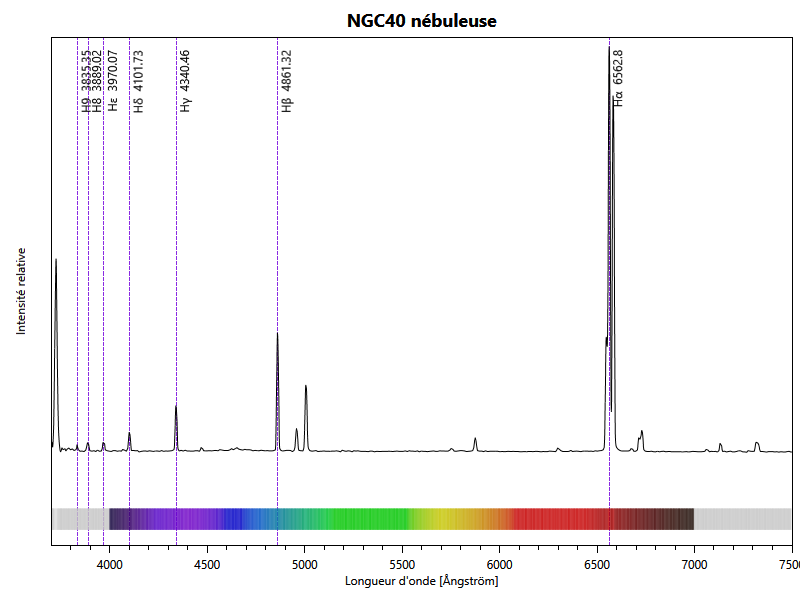

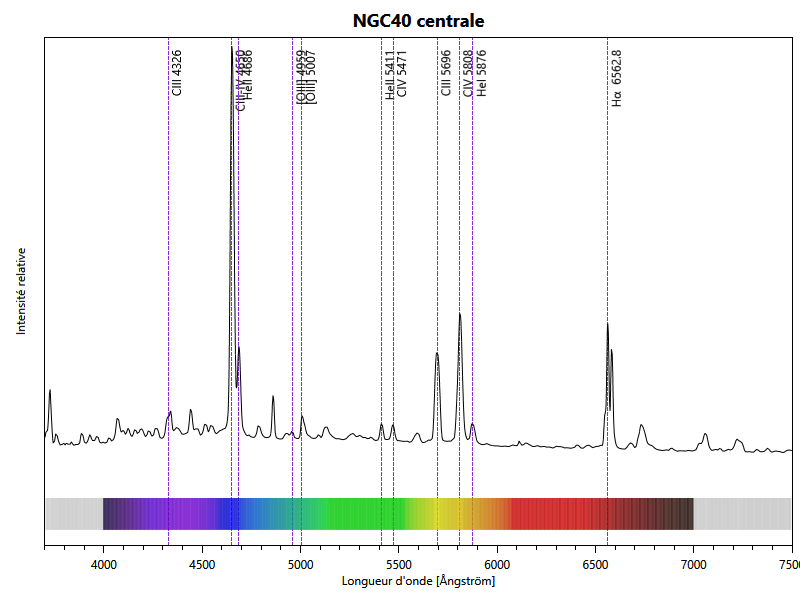

L'été dernier nous sommes monté au Pic avec les copains pour enregistrer quelques spectres de nébuleuses et de quasars. On a en a profité pour re-observer NGC40 avec l'Alpy sur le T60. On retrouve bien la Wolf-Rayet centrale de type WC entourée de sa nébuleuse de basse excitation:

Bon ciel,

Jean-Philippe

-

3

-

1

-

1

1

-

-

Cette vidéo montre la position du barycentre du système solaire au cours du temps, fonction de la position de Jupiter et Saturne.

-

1

-

-

Bonjour !

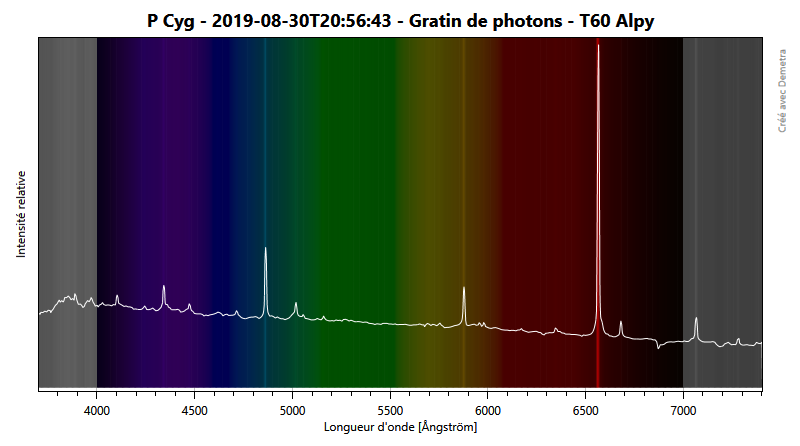

Observée avec les copains au T60 au Pic du Midi, une étoile superlative, une future supernovae: P Cygni

Les raies en émission sont juste splendides ! Elles se forment par l'hydrogène mais aussi l’hélium expulsés par le vent stellaire intense de l'étoile ; les atomes H et He sont excités par les photons énergétiques de l'étoile et ré émettent des photons aux longueurs d'ondes spécifiques. Prévoir l'écran total, le continuum penche très à gauche dans le bleu, P Cyg et hyper chaude (190 000 K) et brille surtout dans l'UV...

On ne voit pas le fameux profil de raie de type "P Cygni", la résolution n'est pas suffisante.

Bon ciel & spectres à tous,

Jean-Philippe

-

2

-

-

Avec les gros bouzins les flats peuvent se faire sur le ciel, ~30 min après le crépusucule astro. Ca marche aussi pour de petits instruments, il y a même une routine spécifique dans Prism

Ensuite il y a souvent des flats internes aux différents instruments (en spectro en particulier), voir par exemple https://www.eso.org/sci/facilities/lasilla/instruments/efosc/inst/CalSpecLongSlitFlats.html

Ensuite il y a souvent des flats internes aux différents instruments (en spectro en particulier), voir par exemple https://www.eso.org/sci/facilities/lasilla/instruments/efosc/inst/CalSpecLongSlitFlats.html

-

1

1

-

-

Arnaud juste quelques suggestions;

Pour la CCF dans Isis, j'avais le même bug que toi, mais on peut le contourner en inversant la référence et la galaxie.

Pour augmenter la précision, un truc inspiré des pros qui font de la vélocimétrie de très haute précision; plutôt qu'un spectre observé (Dénébola?) comme référence de vitesse, tu as intérêt à utiliser un spectre de référence synthétique, comme une étoile de la base Pickles (donc forcément à v=0 km.s-1). Par exemple Pickles K2iii marche pas mal pour le bulge d'une galaxie classique.

En normalisant chaque spectre par son continuum tu réduit l'erreur de calibration de la RI. Comme suggéré par les copains ci dessus, il faut avoir le meilleur S/B possible pour la CCF, et étalonner en lambda sur raies de Balmer+lampe.

J'avais fait la manip sur M66 avec l'Alpy sur le T60 il y a quelques années, c'est détaillé dans le rapport http://astrosurf.com/t60/missions/2016/CRmissionS9-2016.pdf David Antao a utilisé la même technique avec succès sur une grosse collection de galaxies pour refaire la relation de Hubble.

Bon ciel,

Jean-Philippe

-

1

-

-

Pour ce qui est de la mesure des décalage de raies dans Isis, il y a une fonction très puissante, la corrélation croisée (CCF). Voir la page de Christian Buil http://www.astrosurf.com/buil/redshift/demo.htm

-

L'amas de la vierge est encore dans le superamas local ; a cette distance (50 mega al) l'expansion de l'univers commence juste à se faire sentir. Le mouvement des galaxies les unes par rapport aux autres (ie ici La Voie Lactée vs M87 and co) n'est pas encore négligeable par rapport à l'expansion de l'univers. Donc je pense que ça aurait plus de sens d'utiliser le référentiel galactocentrique. Tu peux prendre aussi le référentiel héliocentrique, mais pas si tu commences à regarder des galaxies dans d'autres direction par rapport à la rotation du soleil dans la Voie Lactée (230 km/s)

Le site du NED est bien pour jouer avec les vélocités dans les différents référentiels: https://ned.ipac.caltech.edu/velocity_calculator

Intéressante lecture sur l'univers local et les vitesses : https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_galaxie-univers-local/distances-et-mouvements.html

Bon c'est juste un avis à deux centimes d'un débutant en cosmo hein

-

Impressionnant ce changement de "continuum" (si on peut l'appeler comme ça pour une SN?). Tu utilises toujours la même étoile de référence d'une nuit à l'autre ?

-

1

1

-

-

Ce qui est curieux avec ce quasar c'est que la Lya soit si faible (d'ou l'intensité apparente de NV). Dans le papier de la découverte ils notent la difficulté d'interprétation de cette partie du spectre, à cause de nombreux absorbeurs dans l'aile bleue de la région Lya+NV. Ces absorbeurs sont intrinsèques au quasar (y compris des vents, c'est le phénomène des quasars à "broad absorption lines") mais probablement aussi le long de la ligne de visée, d'autant que c'est une lentille gravitationnelle (https://arxiv.org/pdf/astro-ph/9806171.pdf)

-

2

-

Nova clignotante "dans" M31

dans Spectroscopie et photométrie

Posté(e)

Une voiture en rade, avec les warnings..