-

Compteur de contenus

813 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

2 -

Last Connexion

Soon available - 47716

Messages posté(e)s par apricot

-

-

Sympa de suivre l'intégrale sur la "catch up tv"

Il y a combien d'épisode en tout ? -

Bonsoir, merci à vous deux.

Alef, j'essaie d'y remonter cet hiver, mais il y a des potes du club qui vont probablement venir aussi. Tu es déjà monté au T60 ? -

Bonjour, merci pour vos messages et surtout content que ça vous intéresse.

Fred, le deuxième quasar c'était avec un T600 quand même

-

Bonjour !3C273, un objet un peu mythique (et un bon souvenir perso, j''ai commencé à regarder le ciel à mes 13 ans justement quand j'ai lu un article sur ce quasar et sa découverte)

Une image au TN150/750 23x30sec à la CCD, il y a deux ans... c'est juste une simple "étoile" de mag v~ 13 comme une autre.

Pourtant cette "étoile" est une puissante source radio (il a été découvert comme ça), et présente un spectre bizarre qui laissait perplexe les astronomes de l'époque.

On va essayer d'y voir plus clair avec le star analyser :cool:

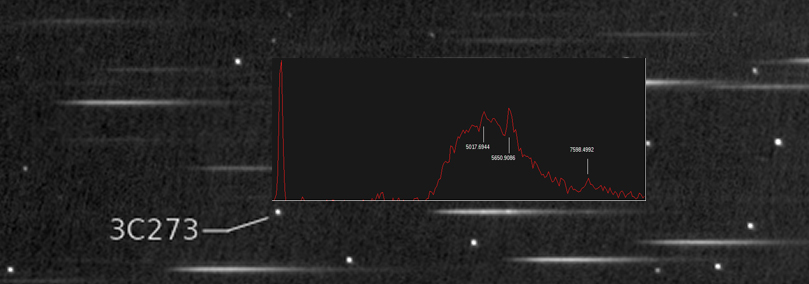

18x300 sec en bin 2 avec le TN150 et le SA100 sur le nez de la CCD

On voit que le spectre du quasar (dispersé à droite de l'image du quasar) est marqué par des raies en émission.

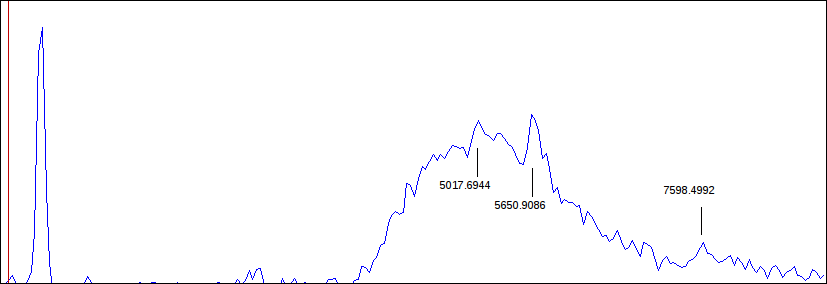

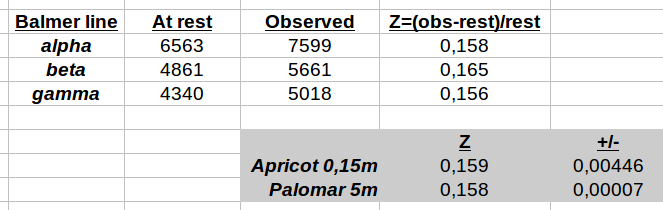

Le profil brut, calibré en longueur d'onde (c'est à dire en œngström par pixel) avec l'aide de Denebola en étoile de référence, VisualSpec permet de calculer la longueur d'onde des principales raies d'émission :

Un spectre bizarre.. Il faut réaliser que l'on ne savait pas si on regardait un objet dans ou hors de notre galaxie à l'époque ! C'est Maarten Schmidt qui a recollé le puzzle, tout simplement et magnifiquement en réalisant que les raies de Balmer de l'hydrogène excité étaient fortement décalées vers le rouge. Dans l'article ou Schmidt a publié son spectre et son idée, il a écrit cette phrase de conclusion "la plus directe et qui prête le moins à l'objection" que 3C 273 n'était pas une étoile mais le noyaux monstrueusement lumineux d'une galaxie lointaine (Nature 197, 1040 (1963)). Une découverte qui a changé notre vision du monde, avec le télescope de 5 m du mont Palomar, que l'on peut reproduire maintenant avec un minuscule instrument amateur et une CCD

http://www.nature.com/physics/looking-back/schmidt/index.html

Le calcul du décalage Z vers le rouge des raies, et la comparaison avec le résultat de Schmidt.. z= longueur d'onde observé de l'hydrogène dans 3C273 moins la longueur d'onde de l'hydrogène au repos (sans mouvement, dans le laboratoire) puis divisé par la longueur d'onde de l'hydrogène au repos.

Le petit télescope Toulousaing donne un résultat qui colle pas mal au Palomar qui a permis la découverte :p

Ca commence à faire loin, environ 750 Mpc (∼2,5 milliards d'années lumière) et une luminosité absolue de -26,7, prévoir la crème solaire avec un objet pareil dans sa galaxie !

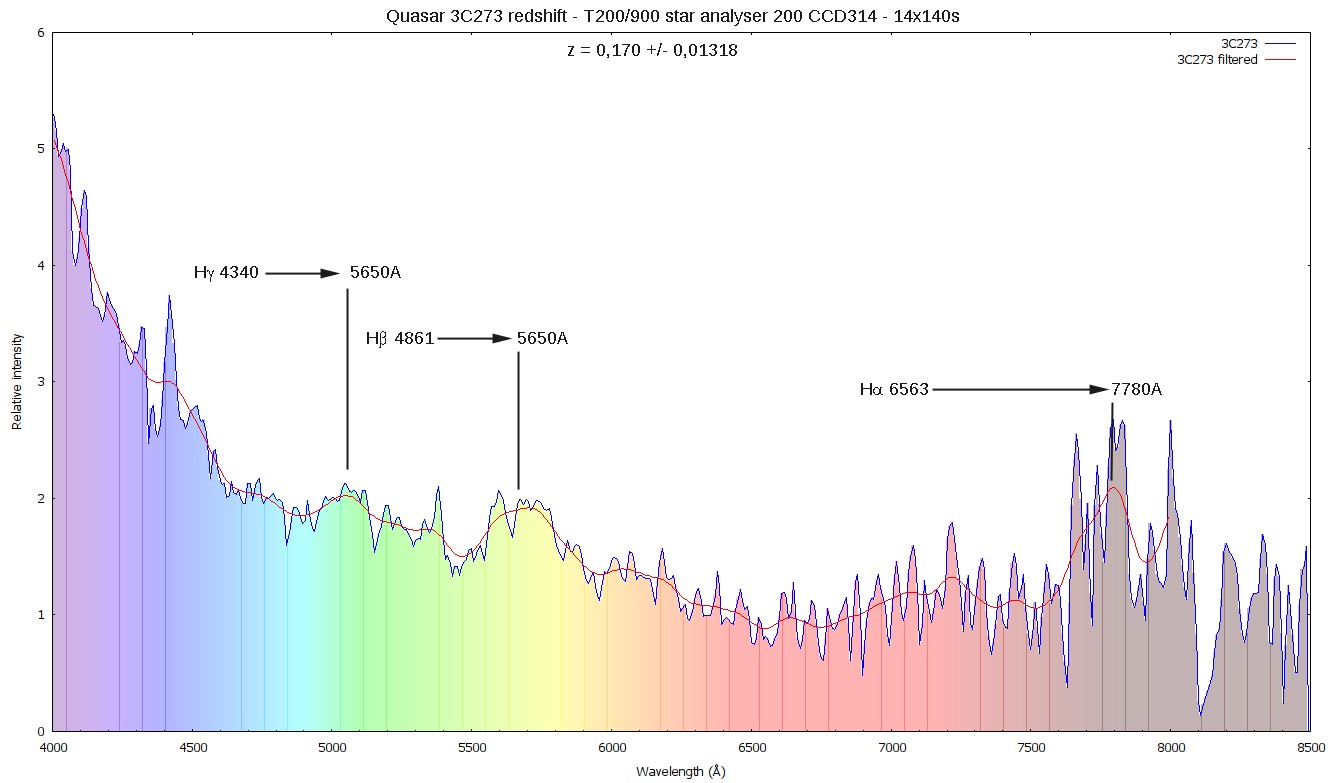

Début Mai 2015 j'ai refait une observation de 3C273, cette fois ci avec un TN200 et un star analyser 200 dans la roue à filtre. Le spectre est corrigé pour la réponse instrumentale, avec Denebola pour référence. Je n'ai pu poser que 14x140s, le rapport signal/bruit est au raz de la moquette... Avec un lissage Gaussien sauvage pour visualiser (ce qui pourrait être) les raies de Balmer, on obtient :

Le z observé colle ici moins bien, sans surprise vu le manque de poses.

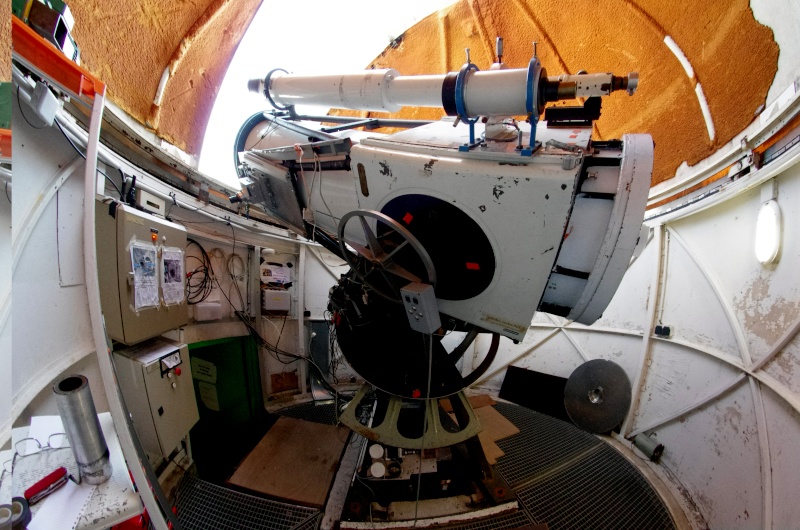

Pour aller observer un autre quasar superlatif, beaucoup plus loin (mais plus faible), c'est plus facile avec un télescope un peu plus conséquent. Avec les copains Jacques et Christophe et Peggy on est monté au Pic du Midi ce Noël observer au T60.

Un autre classique, la frontière ultime des amateurs, le quasar APM 08279+5255, dans le Lynx.

Il est facile à repérer sur l'image RGB, avec sa belle couleur rouge tomate (rmag~15). Il a d'ailleurs été découvert en 1998 lors d'études automatisée de recherche d'étoiles carbonées. Il ne paye pas de mine comme ça, mais c'est l'objet le plus distant et lumineux qu'on connaisse accessible aux amateurs !

Avec la CCD 314 équipée du spectro star analyser 100:

La map n'est pas top, la collim non plus, un vent fort à 50 km/h, on a attrapé seulement 27x60sec d'images. C'est moche mais l'essentiel est là ; on peut mesurer son monstrueux décalage vers le rouge :

On regarde ici un objet extrêmement distant. La raie spectrale Lyman-alpha de lhydrogène, au repos dans l'ultraviolet lointain (1216 œngström) est vue ici à 5890 A. Un redshift similaire a eu lieu pour les raies démission de l'azote (N) V et du carbone IV (1241 et 1549 décalées à 6045 et 7580). Z =3.86+/-0.02 , raisonnablement proche de ce que mesurent les pros, à 3.87

z=3.87 correspond à 23.6 milliards d'années lumières de distance (en co-mouvement) (7.2 Gpc), ou encore 12.05 milliards dannées lumières de temps de voyage de la lumière. Les confins de l'univers.

La foret de raies devant la raie Lyman-alpha pourrait correspondre aux multiples absorption des photons L-alpha par les objets cosmologiques dans la ligne de visée du quasar (comprenant ceux qui prodiguent l'effet de lentille gravitationnelle) et ceci à des z (décalages/distances) variés, doù la foret..!

Bon ciel à tous,

Jean-Phi -

Un article intéressant sur les laser verts qui peuvent fuiter dans l'IR : http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/observing-news/green-lasers-a-hidden-danger/ -

-

C'est top, merci Super ! -

Superbe planche pour un bel APOD, bravo ! -

Merci de nous régaler Christian !

Jean-Philippe -

Oui apparemment on ne reçoit plus de confirmation maintenant quand les données sont publiées sur le site tchèque. -

C'est super, de plus en plus d'astram se lancent dans ce genre de manip Bravo pour cette courbe ! On dirait bien que le transit est là. Tu peux essayer de model-fitter tes données sur le site de l'ETD pour voir s'il le confirme.

Bravo pour cette courbe ! On dirait bien que le transit est là. Tu peux essayer de model-fitter tes données sur le site de l'ETD pour voir s'il le confirme.

Muniwin pourrait aider à tirer le meilleur des données. Mais un autre truc qui peut aider c'est de défocaliser un peu (genre 5 pix) pour étaler le signal utile des étoiles sur plusieurs photosites, ca permet de lisser un peu les erreurs, et d'utiliser des temps de poses plus long (30 sec minimum, 1-2 min est bien, au delà tu perds en résolution temporelle : viser la moitée de la dynamique du capteur, sans jamais saturer, et en anticipant la variation de luminosité de la cible au cours de la nuit... La formule est airmass = 1/sin(radians(hauteur_en_degre))

et maxpixend = maxpixstart*(airmass start/airmass end)^(2/3)Par contre, je ne suis pas sur que de ne pas registrer les images soit une bonne idée car si tes étoiles ne tombent pas toujours sur les mêmes pixels, tu va attraper les variations qui existent entre pixels (tout les pixels des capteurs ne naissent pas égaux et n'ont pas exactement la même réponse).

Pour regarder les indices B-V ou les types spectraux pour le choix des étoiles, Aladin est bien.

Enfin pour Iris, logiquement ca devrait être prétraitement (bias drak flat cosmétique) puis split_cfa2 et aligner. Ou bien convertir les CFA en noir et blanc, comme ici : http://etmor.free.fr/variable/tuto_variable.pdf

Jean-Philippe

[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 29-04-2015).][Ce message a été modifié par apricot (Édité le 29-04-2015).]

-

Belle manip !

As tu publié ta courbe sur le site de l'ETD ? -

Merci à vous

Olivier oui c'est bien ça les heures sont en TU.

-

Bonjour !La météo bien nuageuse était parfaite pour observer l'éclipse par chez moi !

J'ai pointé une caméra (asi120mm) avec son objectif 2.1 mm vers un velux, 1 image / min pendant la matinée, enfin mesure de la luminosité ambiante au cours du temps avec ImageJ, et voilà !

Le passage de la Lune devant le soleil est assez évident non ?

)

)Une image brute :

Bon ciel à tous,

Jean-Phi[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 21-03-2015).]

-

quote:

Incroyable ces taches! on dirait presque un dégagement de lumière plutôt qu'un reflet ... civilisation extraterrestre? ...

Des sky tracer pour le Macumba du coin peut être ;?)

-

-

Les premières publications, dans un numéro spécial de Science : http://www.sciencemag.org/site/special/rosetta/Avec le "best of" là: http://news.sciencemag.org/space/2015/01/ten-new-rosetta-images-reveal-comet-67p-all-its-glory

[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 23-01-2015).]

-

Merci à vous tous

Patrick ... vous aviez le moral avec des phototubes, pourquoi pas avec des daguerréotypes refroidis à la neige carbonique ! Bonne année à toi itou (tu as la bise de peggy), a bientôt pour une petite bouffe si tu repasse dans le coin ?

Jp

-

Bonjour !A Noel avec des potes du club Urania 31 nous sommes monté au Pic du Midi faire des observations avec le T60. Un des objectifs de la virée était de mettre en évidence un transit d'exoplanète devant son étoile. Comme nous avons eu la chance de profiter de cinq belles nuits claires dont deux particulièrement propices a faire de la photométrie de précision, on en a observé deux

La nuit du 20 décembre nous avons suivi le transit de l'exoplanète WASP-43-b. On s'est basé sur le site de référence http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php pour éphéméride.

Le T60 est un Newton de 600 ouvert a f 3.5, sous coupole. La caméra est une sbig STL6303E.

On a enregistré, sans autoguidage, 111 poses de 1 min en bin 2, filtre R, avec une légère défocalisation pour étaler le signal sur plusieurs photosites. Les flats ont été fait sur le ciel à la nuit tombante suivante + des darks et des bias.

L'étude photométrique différentielle au cours du temps à été faite avec le logiciel Muniwin v2 ( http://c-munipack.sourceforge.net/ ). On en a désigné 4 étoiles "comp" moyennées en une étoile "synthétique" de comparaison, et deux étoile de vérification ("check") pour vérifier que les étoiles de comparaison ne sont pas variables. Les étoiles contrôles ont été choisies pour des mag et B-V proche de la cible. L'ouverture photométrique est réglée pour optimiser le résultat.

Le site de l'ETD permet de "model-fitter" la courbe avec ce qui est attendu, voici le résultat :

Le site de l'ETD est une base de donnée qui recueille des observations amateur et permet de les comparer, voici notre observation par rapport à d'autres, le point bleu représente nos mesures:

Deuxième nuit photométrique au Pic, nous avons suivi le transit de HAT-P-30. Celui là est moins "facile" que le premier car plus long (2 h) et surtout moins profond (1% de perte de luminosité). Le ciel était beau, très sec (16% !) et il faisait chaud là haut (+3° !)

Comme précédemment on a enregistré 262 images de 20 sec (bin 1), filtre R. Les flats ont été fait à la tombée de la nuit suivante, sur le ciel. Calibration et analyse avec Muniwin v2.

L'analyse sur le site de l'ETD :

La comparaison avec d'autres transits dans la base de donnée de l'ETD indique que nos mesures sont plutôt pas mal:

Bon ciel à tous,

Jean-Phi -

Pour compléter la collection de cadavres exquis, ce berlingot bien compact dans le cygne :

Sous la pleine Lune et les lampadaires toulousaing, TN200/900 ccd 314 sur azeq6 guidée au chercheur, L: 27x10" RGB: 3x13x10" IR 742nm: 13x10" Star analyzer 100: 7x90".

Petite originalité et pour le fun j'ai complété la couche rouge avec des poses derrière un filtre IR>740 nm. Cette NP émet peu dans l'infrarouge, et comme attendu on y retrouve surtout les raies démission [OIII] et Ha.

Bon ciel à tous,

Jean-Phi -

Les deux profils sont très clair et tu as les transits dans leur totalité, c'est top ! Tu peux nous en dire plus sur tes temps de pose, filtre ou pas, défocalisation ou pas ?

Belle manip

Jean-Phi -

C'est rigolo ces discussions sur l'age du capitaine... trop vieux après 50 ans, ou trop jeune et inexpérimenté avant 25, biengvenue en Gaule

-

Top les photos !Un seul problème avec ce coin, si la vue est superbe, pour la grimpe c'est une pile dassiette bien croulante O_o

-

Bonjour, je complète ce fil a l'occasion du 150ème anniversaire de la première observation du spectre d'une nébuleuse planétaire

Il y a 150 ans, le 29 Aout 1864, Williams Huggings a observé pour la première fois le spectre d'une nébuleuse planétaire. La façon dont il relate cette première observation vaut son pesant de cacahouette :

Le 29 Aout 1864, j'ai dirigé le télescope armé avec le dispositif spectro vers cette nébuleuse. Au début, j'ai suspecté quelque dérangement avec l'instrument; car un spectre n'était pas visible, seulement une raie de lumière perpendiculaire à l'axe de dispersion"

Il venait de découvrir la lumière monochromatique des raies d'émission des NP.

Au pied de mon lampadaire de la banlieue toulousaine, TN200 et ccd 314, RGB (3x20x90sec) et star analyser 200 (19x30sec)

Bon ciel à tous,

Jean-Phi[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 08-09-2014).]

Redshift des quasars 3C273 et APM08279+5255

dans Spectroscopie et photométrie

Posté(e)

Patrick oui on s'est régalé là haut, on va essayer d'y retourner !

Lionel, les incertitudes je les ai calculé simplement en mesurant le z pour chaque raie identifiée puis écart type de ces mesures... Je ne sais pas si c'est bien rigoureux, il faudrait que j'essaie de voir sur des publi comment font les pros...

Pour le redshift de galaxies (des Seyfert !?), le star analyser n'aura plus une résolution suffisante, il faut un spectro plus résolvant, avec une fente. J'y travaille