-

Compteur de contenus

817 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

2 -

Last Connexion

Soon available - 47716

Messages posté(e)s par apricot

-

-

Ce qui est nouveau ici, si je comprend bien, c'est que que l'étoile et son système est révélée optiquement, plutôt que d'être enfouie dans le matériau natal, comme déjà vu chez les jeune étoile massive dans la voie lactée. Les auteurs supposent que ceci c'est la conséquence de sa formation dans le nuage de Magellan qui est de faible métallicité et de faible teneur en poussières. Donc ca donne une perspective unique dans la formation du disque circumstellaire.

Ceci dit je suis d'accord avec toi Alain, ces communiqués de presse sont toujours survendus. Les services de presse des instituts en font trop, et c'est un peu ce qui est attendu d'ailleurs. Dans ma modeste expérience, quand en tant que chercheur tu essaie de tempérer un peu on t'explique du côté des services presse qu'il faut vendre le machin. Et en discussion directe avec des journalistes ont voit tout de suite l'intérêt baisser en flèche...

Jean-Philippe

-

2

-

1

1

-

-

Le problème de la poubelle above fait la couverture du dernier numéro de Nature :

-

1

1

-

-

il y a 46 minutes, Superfulgur a dit :c'est juste une région alors invisible de l'Univers qui entre dans l'Univers visible.

Je croyais avoir a peu près compris et en fait non

Bon, j'ai vu qu'il y a un cours de cosmo sur le site d'Eric Simon :

https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/p/chargement-en-cours.html

Qqun a un bon bouquin a conseiller, genre la cosmologie pour les nuls (mais pas sursimplifée) ?

-

Il y a un petit papier dans Nature à propos du dernier test

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03624-z

extrait traduit ;

SpaceX, dont le siège se trouve à Hawthorne, en Californie, rêve d'utiliser Starship pour envoyer des humains sur Mars. Mais le client le plus important de la société est la NASA, qui a confié à SpaceX des contrats d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars américains pour développer le vaisseau Starship afin de transporter des astronautes et du matériel sur la Lune. Il reste encore de très nombreuses étapes à franchir avant que SpaceX puisse prouver que le vaisseau est sûr pour l'atterrissage de personnes sur la surface lunaire. Il s'agit notamment de réaliser des vols suborbitaux et orbitaux sans astronautes à bord, ainsi que de démontrer que le vaisseau peut se ravitailler en orbite terrestre basse à partir d'autres vaisseaux-citernes Starship.

Sur le papier, la NASA prévoit toujours de transporter des humains sur la surface lunaire, dans le cadre de sa mission Artemis III, en décembre 2025. Compte tenu de tout ce qui doit être fait pour préparer Starship et d'autres éléments de la mission, peu de gens pensent que ce calendrier est réalisable. La NASA envisage maintenant de modifier la mission Artemis III de manière à ce qu'elle n'implique pas le débarquement de personnes sur la Lune.

Bill Nelson, administrateur de la NASA, a félicité SpaceX pour ce vol d'essai, déclarant qu'il s'agissait d'une "occasion d'apprendre, puis de voler à nouveau".

-

1

-

-

Salut Etienne,

Je ne pense pas m'être planté de 40 pixels en mesurant ça

mais je vérifie ce weekend.

mais je vérifie ce weekend.

Mais qu'on en trouve pas le même diamètre apparent de la nébuleuse diffuse Ha et [NII] ne me choque pas, c'est probablement une question de détectivité : sur ses images, avec des poses courtes accumulées, Stéphane détecte une nébuleuse d'environ 15 arcsec. Avec le T60 avec 13 poses de 30 sec on détecte à peu près le même diamètre. Tu as des poses beaucoup plus longues, tu détectes probablement une nébuleuse plus étendue et diffuse vers l'extérieur ? Si tu veux bien, tu peux m'envoyer ton fichier fits 2D pour comparaison ?

Jean-Philippe

-

Peser Uranus (pas les satellites), c'est sympa quand même, un touriste avec une balance

La qualité des images n'est pas critique tant que tu peux mesurer la position des satellites.

La qualité des images n'est pas critique tant que tu peux mesurer la position des satellites.

-

Avec ces images à plusieurs nuits d'intervalle, il y a de quoi peser Uranus, non ;?)

(troisième loi de Kepler)

-

1

1

-

-

Jean-Pierre, tu attirerais peut être plus l'attention des spectroscopistes de ce forum en ouvrant un fil dédié ?

jp

-

1

-

-

Quand le plate solve ne fonctionne pas dans Astap, le coup classique est que la brute est trop brute. La même image prétraitée (-bias -dark /flat) peut fonctionner.

Le choix de la base de donnée à installer est dicté par le champ des images à résoudre astrométriquement, c'est expliqué sur le site web du logiciel.

La flèche rouge indique le Nord et Est ou la position de monture. L'affichage des différentes annotation se règle dans le menu "view".

En espérant que ça aide,

Jean-Philippe

-

1

1

-

-

Le 14/11/2023 à 15:44, pierre2nice a dit :Pas grand chose à part les raies de Balmer , CIII

Et [OII] 3726,3729 ?

-

1

-

-

Premier boum a 90 km, deuxième a 140 ?

-

il y a 10 minutes, Superfulgur a dit :Hiroshima dévaste entièrement 100 km2

Ce n'est pas quelques km² plutôt ?

Voir https://www.science.org/content/blog-post/mapping-hiroshima-s-legacy

Edit, ce site aussi : https://nuclearsecrecy.com/nukemap/

-

2

-

-

Bonjour,

Je me suis posé la même question que toi avec une petite lunette 60 caméra couleur (183MC) et un bon ciel de montagne (Bortle 3).

J'utilise deux filtres :

_ un IR block (ou filtre L UV-IR block) pour les galaxies, amas d'étoiles. Sans pollution lumineuse, je ne vois pas l'intérêt de couper une partie de la bande passante avec un filtre anti pollum, tu veux récupérer le plus de photons possibles. Mais dans mon cas, sans IR block, le hublot de la caméra laisse passer les IR et les étoiles bavent largement, la lunette étant chromatique à ces longueur d'onde.

Exemples d'images et montage du filtre ici : http://www.astrosurf.com/topic/158168-quelques-images-en-montagne-avec-une-fs60/

_ Pour les nébuleuses, un filtre dual band [OIII] Halpha. Un peu plus cher, mais ouvre d'autres perspectives car tu récupères le Ha sur les pixels rouges et le [OIII] sur les pixels verts. Ca permet de renforcer nettement les nébuleuses à émission par rapport aux étoiles, et d'imager avec la Lune qui pollue peu ou pas la raie Ha.

Bon ciel,

Jean-Philippe

-

Une image remarquable par Stéphane ici :

-

3

-

2

2

-

-

Il me semble que des jeunes NP compactes ont des étoiles centrales qui ressemblent à des étoiles de Wolf-Rayet, on les note alors [WR] (tandis que les étoiles de Wolf-Rayet sont notées WR). Les crochets ici ne sont pas ceux des raies interdites

Une différence importante est que les [WR] montrent des raies de l'hydrogène dans leur spectre (c'est le cas avec l'étoile de Campbell, voir par exemple : http://www.astrosurf.com/topic/146158-létoile-hydrogène-de-campbell/ ) . Les WR au contraire ne montrent pas de raies de l'hydrogène car elles ont expulsé, par des vents très rapides, les couches externes de l'étoile. On voit les couches profondes de l'étoile avec l'éjection d'azote (étoiles WN) ou de carbone (WC).

Super sujet d'étude cette étoile, belles images, bravo

Jean-Philippe

-

1

1

-

-

Belle image de cette cible très intéressante

Il ne manque plus que le spectre

Jean-philippe

-

Merci Cyril et Laurent

Pour info si pas clair dans le premier message, la chrominance a été faite avec V synthétique = (R+B)/2 puis assemblage RVB et calibration des couleur photométrique. Le filtre G gaia a une bande pass trop large pour faire un classique RGB.

Jp

-

Il y a 4 heures, lyl a dit : -

Très intéressante cette image , et cette a caméra infrarouge. Tu peux nous en dire plus ? (Refroissement, pilotage, disponibilité pour les astrams, prix..)

Jean-Philippe

-

il y a 2 minutes, Superfulgur a dit :- L'évolution des espèces : les Russes (Lyssenko, pour être précis).

Bouducong, tous les biologistes en PLS !

-

4

4

-

-

Il manquait la mesure de la magnitude de la supernova, j'ai édité le premier post.

-

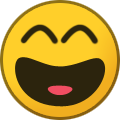

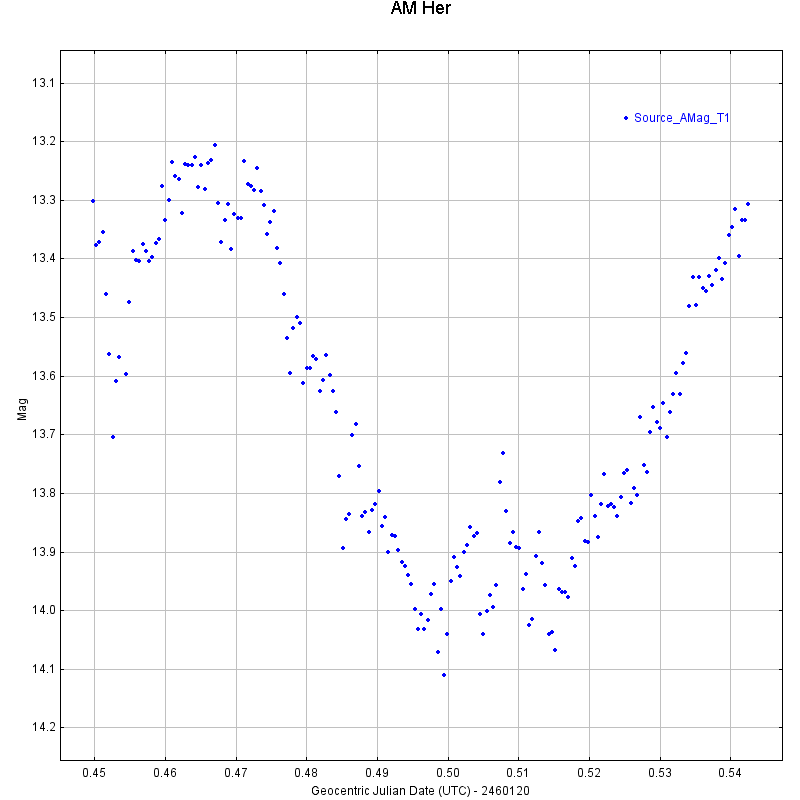

AM Her est la prototype des étoiles "polars", une classe de variables cataclysmiques dans lesquelles le champ magnétique de la primaire (naine blanche) domine complètement le flux d'accrétion aspiré à partir de l'étoile naine rouge secondaire. Le champ magnétique est si puissant qu'il empêche la formation d'un disque d'accrétion et verrouille les deux étoiles de manière à ce qu'elles présentent toujours la même face l'une à l'autre.

Source wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_(star)

Il résulte de ce système bizarre une variabilité avec des changements à long terme, caractérisés par un état actif dans lequel la luminosité fluctue autour de la magnitude 13, et l'autre inactif avec une magnitude d'environ 15. L'autre variabilité s'exprime à court terme et s'explique par le mouvement orbital d'un système binaire avec une période de 3,1 heures.

Donc, une étoile bizarre avec une courbe de lumière bizarre - ca serait intéressant d'y jeter un oeil au spectro

A défaut de spectro, on a jeté un oeil en photométrie avec le T50 du Pic lors d'une virée en juin dernier, avec les copains Michel et Martine.

A défaut de spectro, on a jeté un oeil en photométrie avec le T50 du Pic lors d'une virée en juin dernier, avec les copains Michel et Martine.

L'image du champ (croppé) avec 200x30 sec de pose empilée :

Planewave 500 avec son réducteur (focale résultante de 2.2m) sur monture Nova direct drive (pas de guidage), caméra ASI6200mm en bin 2 (0.68"/px)

Avec les étoiles de référence aavso :

A la moulinette photométrique (dans AIJ) on obtient cette courbe de lumière :

Elle est en phase active, et on a une variabilité rapide bien bordélique

Bon ciel,

Jean-Philippe

-

5

-

2

-

1

1

-

-

-

Il y a 9 heures, Alef a dit :faut au moins 4, 5, 6h devant soit, c'est vraiment stressant et la roulette russe !

Ha cool, ça donne vraiment envie de faire des transits

-

1

1

-

L'étoile hydrogène de Campbell

dans Spectroscopie et photométrie

Posté(e) · Modifié par apricot

Il y a peut être une variabilité rapide - il me semble que les vents des Wolf Rayets montrent des variations qui sont décelables en spectro.

Mais je pense qu'ici on a surtout un effet dans nos observations de la position de la fente du spectro sur l'objet : Comme le spectre obtenu est une composante de l'étoile entourée de sa proto nébuleuse planétaire compacte et d'une autre nébuleuse plus diffuse, le spectre observé est très sensible à la position de la fente. Les petites erreurs de guidage et la variation du seeing suffisent à donner l’effet d'une variabilité. C'est bien visible sur l'animation des spectres individuels ci dessous.

Ca fait un peu peur, on voit ici la difficulté pour obtenir un spectre étalonné en intensité !

Bref.. la différence entre le spectre au T60 et celui d'Etienne tient probablement à une simple différence de position de la fente sur la cible.

Jean-Philippe