-

Compteur de contenus

3 421 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

6 -

Last Connexion

Soon available - 45766

Messages posté(e)s par Huitzilopochtli

-

-

Quelle poésie ! Magique ! féérique !

Encore qu'une éruption de Pinaturbo gâche un peu l'affaire.

-

3

3

-

-

il y a une heure, Daniel Bourgues a dit :D'autre part le renvoyer dos à dos avec Tazief est quand même assez osé

Tu m'as très mal compris ou je me suis mal fait comprendre.

Je voulais simplement apporté, sinon un peu de nuance, du moins susciter de la réflexion.

J'admire beaucoup Tazieff, l'autre en aucun cas.

Je ne commenterai pas plus avant, surtout en m'appuyant sur de rapides recherches internet qui viendraient appuyer des propos nous éloignant davantage du Canada.

-

1

-

-

il y a 30 minutes, Daniel Bourgues a dit :Constat objectif certes mais limité dans le temps, car au bout du compte l'évolution et la perduration deviennent incompatibles par exemple avec la nature humaine, si l'humain est comme certains le prétendent, l'aboutissement de la vie... mais si on parle de la vie tout court alors des perspectives demeurent, avec les tardigrades par exemple ou d'autres extrémophiles...

L'humanité est un épiphénomène. On se gonfle d'importance. Chaque individu, un instant ou pour sa vie, se voit comme le centre du Monde. Et puis on meurt.

-

3

-

-

il y a une heure, Daniel Bourgues a dit :C'est le moins qu'on puisse dire... en ce qui concerne ce triste individu, le plus grave c'est qu'il nous est présenté et encore aujourd'hui sur Wikipédia comme un "scientifique"... et récompensé pour ça qui plus est...(médaille d'or du CNRS en 1994 entre autres, cet imposteur patenté est membre de l'Académie des sciences et de bien d'autres hélas)... on a vu des dégringolades en fanfare pour bien moins, il faut croire que son piédestal est consolidé par des appuis politico-financiers efficaces...

Juste un exemple de sa perniciosité, dans sa controverse avec Haroun Tazief au sujet de La Soufrière, il s'est avéré qu'il avait 100% tort et que Tazief avait 100% raison... devinez qui a ensuite été limogé de l'Institut de physique du globe de Paris, sur proposition de Claude Allègre...

Un scientifique peut-être con et de mauvaise foi. On a déjà vu ça.

C. Allègre dans son domaine avait fait des travaux intéressants... avant de ce perdre complètement sur d'autres considérations.

Haroun Tazief lui même s'est trompé sur l'origine des cratères lunaires ce qui n'enlèvera pas grand chose à son héritage scientifique.

il y a une heure, Daniel Bourgues a dit :De même qu'il serait urgent de déconnecter la finance de la politique, il serait tout aussi urgent de déconnecter le monde scientifique de celui la politique et de celui de la finance, car aucun de ces mondes n'évolue de manière démocratique, pire, réunis ils se polluent mutuellement par des interactions nauséabondes lorsque par le jeu de l'entre-soi d'initiés ce système corrompu sert de béquille à des gens qui ne devraient pas s'y trouver pour y faire la pluie et le beau temps à leur guise et par le fait du prince...

Toujours Mr Tazieff, qui a été secrétaire d'état sous la présidence de F. Mitterrand en autre fonction. Il ne m'apparait pas forcément nuisible qu'un scientifique s'engage en politique. On peut même penser que souvent cela serait assez bénéfique au vu de certaines décisions marquées du sceau d'une inculture scientifique considérable de la majeure part du personnel politique.

-

3

-

-

il y a 19 minutes, Bruno- a dit :Tu penses qu'il s'agit de gaz qui s'étend autour des galaxies ? (J'ai pensé à du gaz à l'intérieur des galaxies.) Dans ce cas, si j'ai bien compris, il est devenu complètement transparent au bout d'un milliard d'années, ce qui signifie que ça a été progressif.

Oui, je le pense parce que c'est bien de cela dont on parle, de l'ionisation du gaz baignant les galaxies et qui crée et élargit des bulles transparentes progressivement entre 900 000 millions et un Milliard d'années post BB.

Le CMB on l'observe à 380 000 ans mais avant cela, l'Univers est opaque parce à cause de l'ionisation, la T° baissant le gaz devient neutre et perd son opacité. Dont acte.

Maintenant , à 900 000 ans post BB, la transparence de l'espace provient de la réionisation, dans un processus inverse ?!?!!!!

Peut-être que je ne m'explique pas très clairement ?...

-

2

-

1

1

-

-

il y a 1 minute, Kaptain a dit :À propos, qu'est donc devenue l'hypothèse « Gaïa » de James Lovelock, comme quoi c'est la vie elle-même qui fabriquait les conditions de sa propre existence ?

Si on en reste à cela, on ne peut-être qu'en désaccord avec cette hypothèse puisque avant le moment où elle apparaîtrait, n'existant pas encore, elle ne pouvait avoir fabriquer ces conditions.

Quant au fait, qu'une fois apparue, elle ait façonné un environnement qui lui permettait de perdurer et d'évoluer, c'est un constat objectif, je pense.

-

3

-

-

il y a 51 minutes, Bruno- a dit :L'article ne parle pas de l'univers mais du gaz entre les étoiles et les galaxies. Ce n'est pas la même chose !

D'accord, la formulation était trop approximative, mais tu m'avais compris quand même.

Sinon tu ne réponds pas vraiment à la question.

il y a 57 minutes, Bruno- a dit :Après 380.000 ans, on voit plein de galaxies (il suffit de regarder les images du JWST). Mais leur gaz est opaque, paraît-il.

Justement, l'environnement gazeux opaque dans lequel ces galaxies baignent ne devrait-il pas nous interdire de les voir ?

-

3

-

-

Bonjour,

Pour en revenir à ça, il y a une question que personne ne semble se poser.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-webb-proves-galaxies-transformed-the-early-universe

Ces travaux indiqueraient que l'Univers est devenue transparent sous l'effet ionisant des premières étoiles peuplant les galaxies primitives entre 900 millions et un milliard d'années après le BB.

Hors, on nous a expiqué par ailleurs, depuis presque aussi longtemps, que cette transparence était survenu environ 380 000 ans après celui-ci, car avant cela, la T° caniculaire du cosmos empêchait les électrons de se lier aux noyaux atomiques et, de ce fait, la production de photons.

N'y a t'il pas comme un problème que notre Univers soit devenu deux fois transparent, (comme cette lessive qui lave plus blanc que blanc) ?

Il me semble avoir la réponse... mais en cette période de bachotage, j'invite les plus ignares d'entre vous à se pencher sur cette question et, aux plus instruits, de nous livrer une explication claire et transparente.

-

2

-

1

1

-

-

(Redirection du post - encore merci à Mercure)

La même, avec les explications du Doc' Eric Simon :

https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2023/06/la-constante-de-hubble-mesuree-avec-des.html

Ici, cela devient plus cohérent.

-

3

-

3

3

-

-

il y a 16 minutes, Mercure a dit :Pas totalement sûr que ça parle de la même chose mais c'est passionnant!

Merci Mercure !

Absolument convaincu que cela n'a aucun rapport.

Je me suis simplement trompé de sujet pour poster.

-

1

1

-

-

Il y a 8 heures, jldauvergne a dit :Le plus fascinant dans ces mécanismes, c'est qu'ils donnent l'impression que la Terre est vivante et capable de s'autorégulé en évitant l'emballement complet et définitif d'un épisode snow ball et en sachant revenir des épisodes avec de forts pics de CO2. Le truc que n'a pas su faire Vénus. Je n'y connais pas grand chose dans tout ça, mais je suppose que le vivant joue un grand rôle dans cette autorégulation

Bonjour,

La tectonique des plaques et le volcanisme qu'elle engendre sont les deux facteurs absolument primordiaux de cette "autorégulation".

-

3

-

-

Bonjour,

La même, avec les explications du Doc' Eric Simon :

https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2023/06/la-constante-de-hubble-mesuree-avec-des.html

J'ai replacé ce post dans le sujet "La rumeur des ondes gravitationnelles..."

-

3

-

-

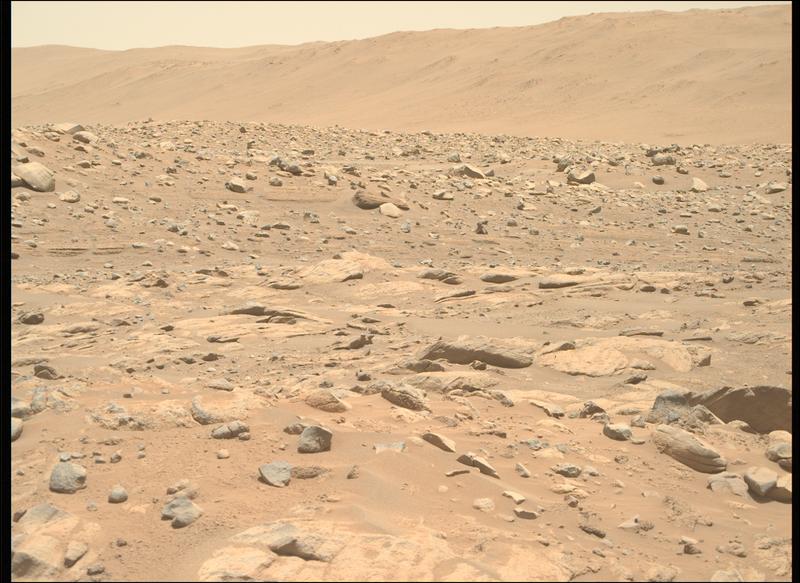

il y a 19 minutes, vaufrègesI3 a dit :Oui, ceci comme objectif immédiat, mais l'objectif ultime se situe plus loin au Sud à minimum 500 mètres avec l'observation et l'analyse des coulées de débris rocheux du "canal Gediz Vallis"

Bonjour,

Quelques infos glanées sur cet "ultime objectif" :

https://mars.nasa.gov/resources/27295/curiosity-views-gediz-vallis/

Le rover Curiosity Mars de la NASA a utilisé sa Mastcam pour capturer cette mosaïque de Gediz Vallis le 7 novembre 2022, le 3 646e jour martien, ou sol, de la mission. Au centre de la vallée sur cette image se trouve un tas de rochers et de débris qui ont pu y avoir été emportés par l'eau qui coule il y a des milliards d'années.

Le risque d'intervenir ici , c'est de répéter ce qui a déjà été dit... en moins bien.

-

5

-

3

3

-

-

Poursuivons sur le blog d'Eric Simon :

La constante de Hubble mesurée avec des ondes gravitationnelles : 68 km/s/Mpc !

https://www.printfriendly.com/p/g/kt55b3

Je ne prétends pas avoir tout compris.

-

3

-

3

3

-

-

Bonjour,

Dans le sixième rapport d'évaluation sur le changement climatique du GIEC, il est indiqué qu' une hausse de la probabilité des "feux de forêt catastrophiques", en fonction des différents scénario de hausse des T°, se situerait entre 30% et 60% vers la fin du siècle.

Il est important de souligner la boucle de rétroaction qui existe entre ces feux et le réchauffement climatique. En effet, ces incendies participent au réchauffement en augmentant le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, quand l'élévation des T° les renderont plus fréquent avec les périodes de sècheresse. Ces dernières, au niveau mondial, sont envisagés comme frappant principalement certaines zones et en épargnant d'autres. Ainsi, les régions méditerranéenes seront particulièrement impactées et l'avenir de la taïga dans l'hémisphère nord est fortement menacé.

Avec ces grands incendies canadiens et ceux en Russie ces dernières années, nous avons la cruelle démonstration.-

3

-

-

il y a une heure, Kaptain a dit :Le plus méchant aurait brûlé 9 % de la matière organique terrestre de l'époque, ce qui tout compte fait est assez peu…

Perso, je trouve cela considérable. Je ne pense pas que n'importe quel incendie d'origine humaine, au cours de l'histoire, en ait brûlé plus de 1% (mais c'est à vérifier, bien entendu). Il me faut préciser que l'on parle ici de la biomasse et pas de la matière organique.

Cependant, si on compare avec d'autres évènements type impacts géants (du genre fin Crétacé-Paléogène), il se pourrait bien que l'on ait atteint des valeurs nettement supérieures, mais apparemment, l'article en lien indiquerait le contraire ! (Là encore une étude spécifique serait la bien venue).

Un passage de Wikipédia sur les plantes pour cette extinction K-Pg :

Plantes terrestres :

"Il existe des preuves dominantes d'une rupture globale des groupes de plantes à la limite K-Pg52. Cependant, il y a eu d'importantes disparités selon les régions observées dans la succession des plantes. En Amérique du Nord, les données suggèrent une dévastation massive des plantes dans les sections de limite K-Pg, bien qu'il y ait aussi eu des changements mégafloraux substantiels avant la limite53.

Dans les latitudes élevées de l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique, la décroissance de masse de la flore n'a causé aucun renouvellement significatif dans les espèces, mais des changements dramatiques à court terme dans l'abondance relative des groupes de plantes50,54. En Amérique du Nord, approximativement 57 % des plantes se sont éteintes. Le redressement des plantes au Paléocène a commencé par des recolonisations dominées par les fougères qui présentent alors un net pic d'abondance d'espèces illustré par les données géologiques ; on a d'ailleurs observé ce même type de recolonisation de fougères après l'éruption du mont Saint Helens en 1980 55.

En raison de la destruction en masse des plantes à la limite K-Pg, il y a eu prolifération des organismes détritivores comme les mycètes qui n'ont pas besoin de photosynthèse et utilisent les nutriments de la végétation en décomposition. La domination des espèces fongiques (« pic fongiqueg ») a duré seulement quelques années tandis que l'atmosphère se dégageait et qu'il y avait abondance de matière organique. Une fois l'atmosphère dégagée, les organismes photosynthétiques comme les fougères et d'autres plantes sont revenues56. La polyploïdie semble avoir augmenté la capacité des plantes à fleur à survivre à l'extinction, probablement parce que les copies additionnelles du génome que ces plantes possédaient leur ont permis de s'adapter plus facilement aux conditions environnementales en pleine mutation qui ont suivi l'impact 57."il y a une heure, Kaptain a dit :On peut concevoir que tous ces aérosols balancés dans l'atmosphère provoquent un refroidissement général, un peu comme l'explosion du Pinatubo en son temps.

Oui, mais à une échelle cataclysmique.

-

1

-

3

3

-

-

Bonjour,

Je ne sais pas trop ce que cela vaut, mais j'ai trouvé ça :

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/695704

Pire que la pire pollution lumineuse pour les astronomes de l'époque, pour faire lien avec ce forum.

-

1

1

-

-

Bonjour,

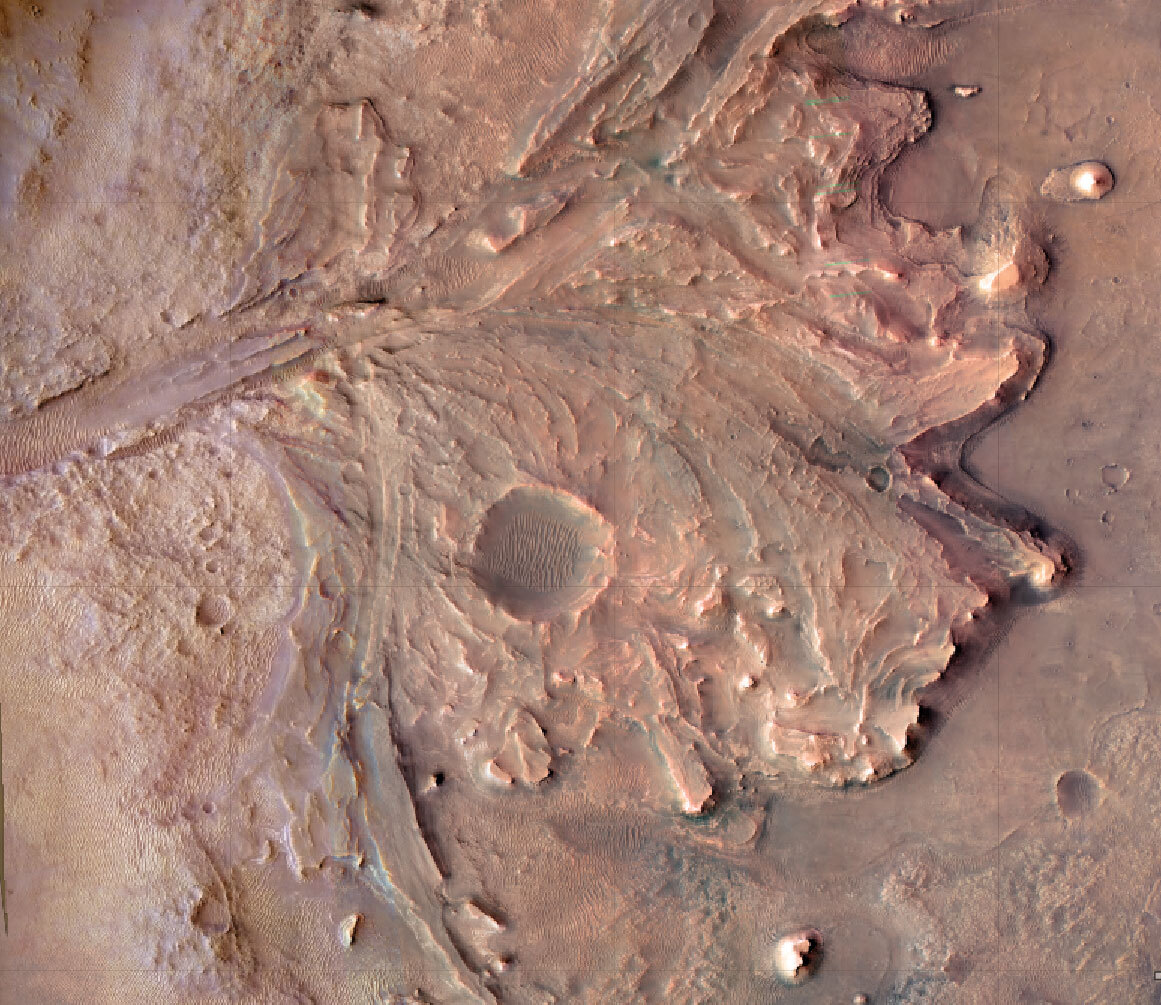

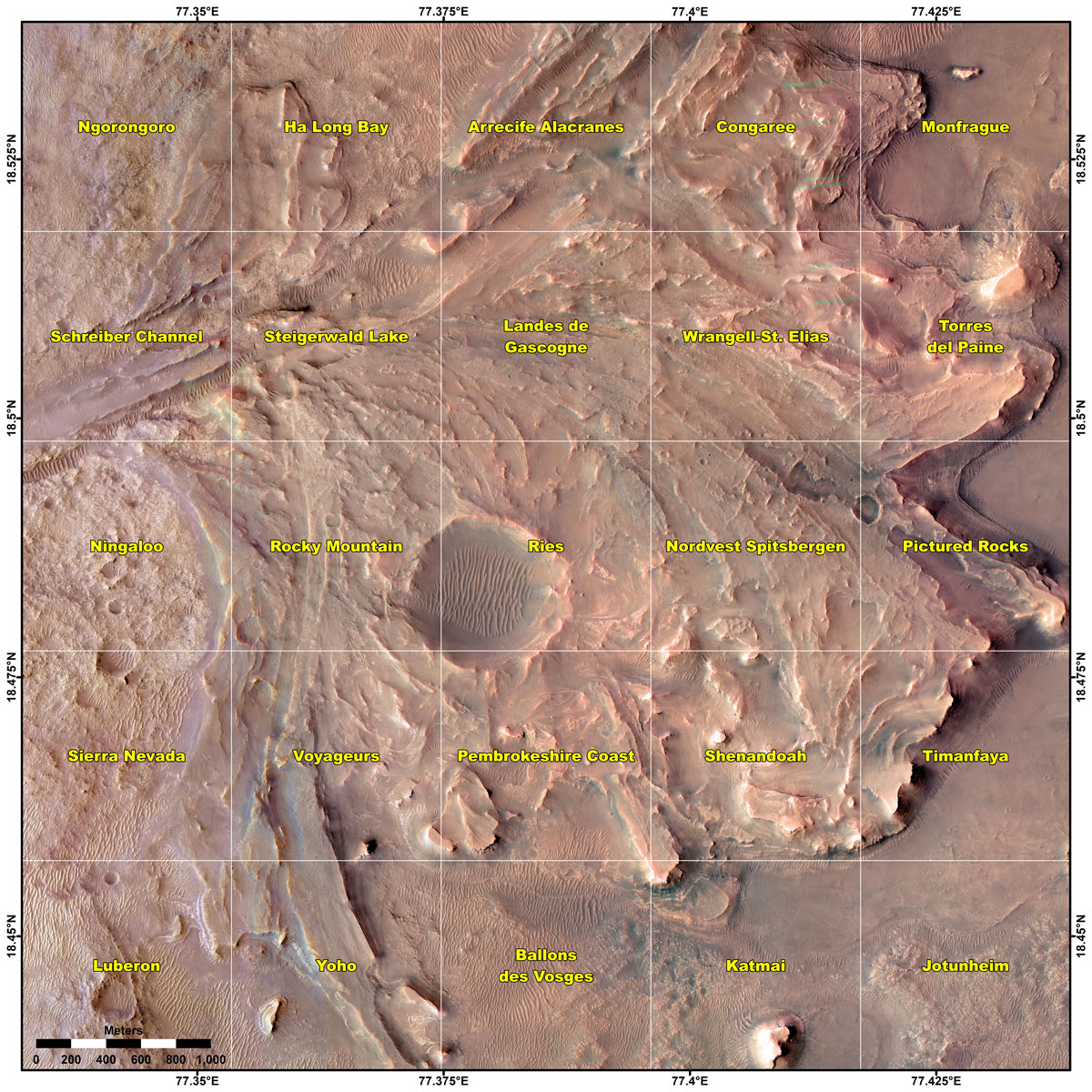

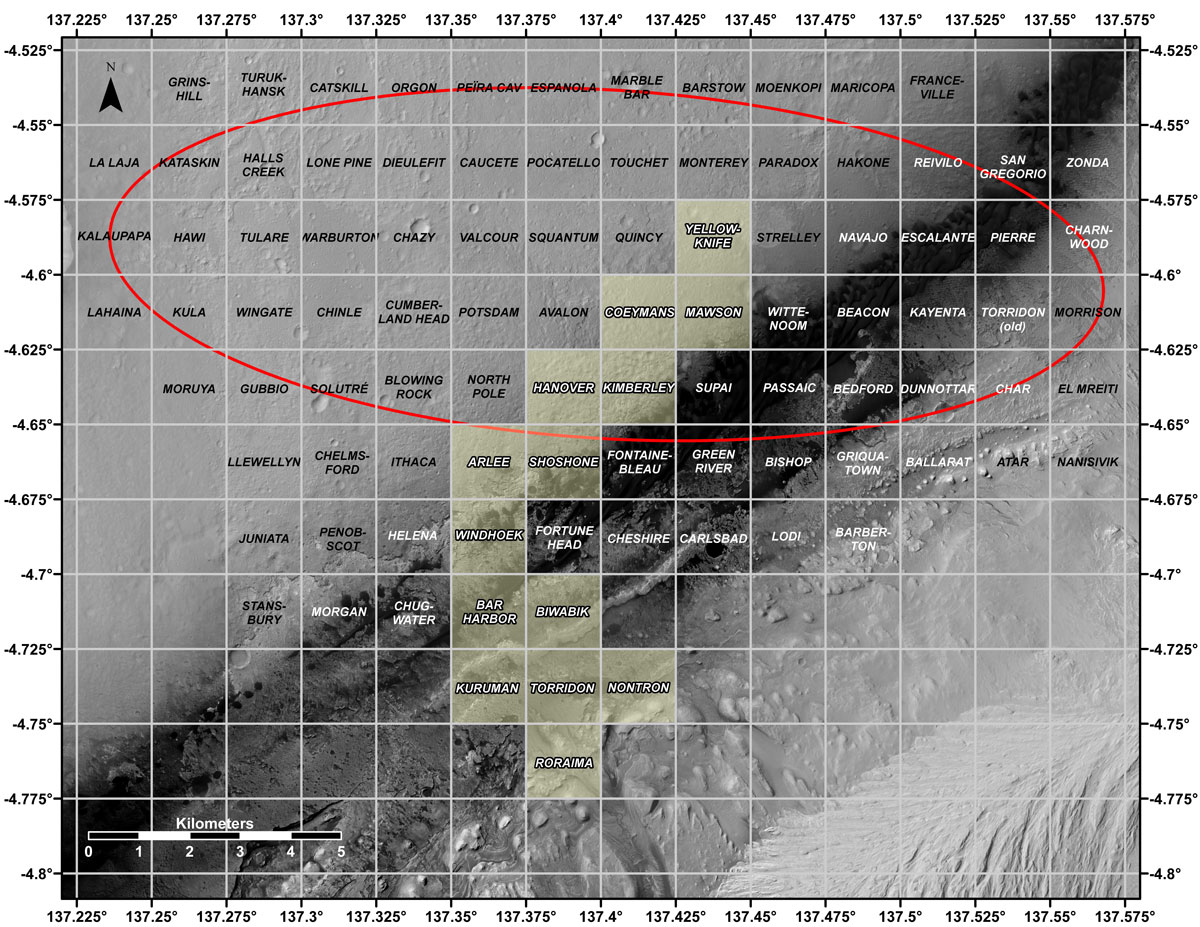

Pourquoi et comment la NASA donne un nom à chaque zone d'exploration qu'elle étudie sur Mars...

https://mars.nasa.gov/news/9413/why-and-how-nasa-gives-a-name-to-every-spot-it-studies-on-mars/

Gros plan du cratère Belva qui marque profondément le delta ouest du cratère Jezero. Crédits : NASA/JPL-Caltech/Université d'Arizona/USGS-Flagstaff/JHU-APL

Les cartes martiennes regorgent de surnoms tirés de lieux sur Terre, d'explorateurs et même... de personnages de dessins animés.

Le rover Perseverance étudie actuellement les affleurements rocheux le long du cratère Belva . À quelque 3 700 kilomètres de là, le rover Curiosity a récemment foré un échantillon dans un endroit appelé « Ubajara ». Si le cratère qu'il explore (Gale) porte un nom officiel, l'emplacement de ce forage est identifié par un surnom, d'où les guillemets. (J'ai ici l'impression d'un peu marcher sur les plates-bandes de Daniel, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop.)

Ces deux noms sont parmi des milliers appliqués par les missions de la NASA, non seulement aux cratères et aux collines, mais aussi à chaque rocher, caillou et surface rocheuse qu'ils étudient.

Quadrants de Perseverance : cette carte montre divers noms de quadrant de la région qu'explore le rover Perseverabnce. Il se trouve actuellement dans le quadrant des Rocheuses du cratère Jezero (beaucoup plus vaste). Crédits : NASA/JPL-Caltech/Université d'Arizona

"La principale raison pour laquelle nous choisissons tous ces noms est d'aider l'équipe à garder une trace de ce qu'ils trouvent chaque jour", explique Ashwin Vasavada, scientifique du projet de la mission Curiosity au JPL. "Plus tard, nous pourrons faire référence aux nombreuses collines et rochers par leur nom au fur et à mesure que nous en discuterons et documenterons éventuellement nos découvertes."

La façon dont les scientifiques proposent ces noms a évolué depuis les premières missions de rover, il y a 25 ans. On utilisaient alors aussi des noms de personnages de dessins animés.

La vidéo suivante nous l'explique :Noms officiels

La différence entre un nom officiel sur Mars et un nom officieux est apparemment simple : les surnoms officiels ont été approuvés par un groupe de scientifiques appartenant à l'Union astronomique internationale (UAI). L'IAU établit des normes pour nommer les caractéristiques planétaires et enregistre les noms dans le Gazetteer of Planetary Nomenclature .

Par exemple, les cratères de plus 60 kilomètres de large portent le nom de scientifiques célèbres ou d'auteurs de science-fiction ; les cratères plus petits portent le nom de villes de moins de 100 000 habitants. Jezero Crater, que Persévérance explore, porte le nom d'une ville bosniaque; Belva, un cratère d'impact au sein de Jezero, porte le nom d'une ville de Virginie-Occidentale qui elle même tient son nom nom de Belva Lockwood, la suffragette qui s'était présentée à la présidence des USA en 1884 et 1888.

Plus de 2 000 emplacements sur Mars portent des noms officiels , mais encore plus de surnoms non officiels parsèment la carte martienne.Surnoms en évolution

Les premières missions sur Mars empruntaient parfois une voix fantaisiste avec des surnoms, utilisant ceux de personnages de dessins animés. Ainsi "Yogi Rock", "Casper" et "Scooby-Doo" figuraient parmi les noms non officiels appliqués par l'équipe du premier rover de la NASA, Sojourner, à la fin des années 1990.

La philosophie a changé avec les rovers Spirit et Opportunity, dont les équipes ont commencé à utiliser des noms plus conventionnels . Par exemple, l'équipe d'Opportunity a surnommé un cratère "Endurance" pour honorer le navire qui avait transporté l'expédition malheureuse de l'explorateur Ernest Shackleton en Antarctique. Les noms des endroits où Curiosity et Perseverance ont atterri honorent respectivement les écrivains de science-fiction Ray Bradbury et Octavia E. Butler. L'équipe d'InSight a nommé un rocher qui avait été déplacé par les rétrofusées de l'atterrisseur « Rolling Stones Rock », d'après le groupe. Et l'équipe de Curiosity a nommé une colline martienne en l'honneur de leur collègue Rafael Navarro-González , décédé des complications du COVID-19.

Quadrants de Curiosity : Cette carte montre tous les thèmes des quadrants du rover Curiosity, qui se trouve actuellement dans le quadrant Roraima vu en bas. L'ovale rouge indique l'ellipse d'atterrissage où le rover devait atterrir en 2012. Les quadrants teintés de jaune sont les zones que le rover a traversées depuis lors. Crédits : NASA/JPL-Caltech/USGS-Flagstaff/Université d'Arizona.

(Ces infos sont très probablement aussi fournies dans le topic de Curiosity alimenté magistralement par Daniel)La Terre sur Mars

Malgré des exceptions occasionnelles, les missions Curiosity et Perseverance s'en tiennent à des surnoms basés sur des emplacements terrestres. Avant l'atterrissage de Curiosity en 2012, l'équipe du rover avait créé une carte géologique de la zone d'atterrissage. Ils ont commencé par dessiner une grille, en faisant des carrés, ou quadrants, équivalents à environ 1,2 kilomètre de chaque côté. Ces quadrants seraient thématisés autour d'un site d'importance géologique sur Terre.

Ensuite, comme aujourd'hui, les membres de l'équipe ont suggéré des idées de thèmes basés sur des sites sur lesquels ils ont travaillé ou avec lesquels ils ont un lien personnel, et ils ont discuté de manière informelle de ce qui serait le plus intéressant à inclure, en gardant à l'esprit que divers noms seraient repris dans de futurs articles scientifiques. Une fois qu'un thème est choisi, des centaines de noms correspondant à ce thème sont déclinés. Ce nombre est nécessaire car les noms disponibles peuvent diminuer rapidement, étant donné que Curiosity peut rester dans un quadrant pendant plusieurs mois.

Pour le dernier quadrant de Curiosity, l'équipe du rover a choisi un thème nommé d'après Roraima, l'État le plus septentrional du Brésil, et pour le mont Roraima, le plus haut sommet des montagnes Pacaraima, situé près de la frontière du Venezuela, du Brésil et de la Guyane. Cela a marqué le premier thème du quadrant sud-américain. La région enrichie en sulfates que Curiosity explore actuellement, avec ses collines au sommet plat et ses pentes abruptes, leur a rappelé les montagnes «tables» de la chaîne de Pacaraima.

Pour Persévérance, les scientifiques ont choisi de suivre les thèmes des parcs nationaux. Le rover explore maintenant le quadrant des Rocheuses et a récemment foré dans des roches à un endroit portant le surnom de «Powell Peak» du parc national des Rocheuses.Maintenant, quelques nouvelles de la récente période d'exploration de Perseverance. Remontons à plus de deux semaines en arrière...

De tau (UMSF) "Mosaïque Sol 801 SuperCam Remote Micro-Imager avec contexte sol 801 Mastcam-Z et contexte sol 797 Navcam"

Gigapan de Neville Thompson (UMSF) sol 805

Du même cadre, en 3D, par Olivier de Goursac :

Et, vue à longue distance du Sol 762 avec le cratère Hartwell en arrière-plan.

Récemment sur Mars (Le 22 mai ), Persévérance a tenté d'échantillonner une roche friable, Boulder Bonanza.

Nous avons exploré l'affleurement d'Onahu au cours des 3 dernières semaines, là où nous avions réalisé une abrasion dénommée Ouzel Falls. Nous avons pu voir à partir de cette opération que la roche était très probablement un conglomérat digne d'être échantillonné, mais qu'elle était également susceptible d'être friable. L'équipe a donc choisi de conduire et de repositionner le rover avec un angle plus propice à l'introduction de roches à l'intérieur du tube d'échantillon (en nous rappelant les soucis que nous avions connu lorsque des morceaux de roches, lors d'un prélèvement, était venus se coincer dans le carrousel de prélèvement et que nous avions peiné à les en déloger).

Nous avons également pris soin de faire une image Mastcam-Z supplémentaire du tube (voir l'image ci-dessous) pour confirmer que la roche s'y était bien introduite avant de sceller l'échantillon. Bien que la roche soit visible, nous n'avons pu collecté qu'environ 1,3 cm d'échantillon, et avons donc choisi de réessayer d'échantillonner sur le point d'abrasion de d'Ouzel Falls.

Malheureusement, ce conglomérat friable continuait de s'effriter ! Nous avons donc parcourru environ 40 m jusqu'à un endroit appelé Stone Man Pass pour évaluer s'il existait des conglomérats d'intérêt pour un échantillonnage.

Cette image, capturée par la caméra Mastcam-Z, montre notre première tentative d'échantillonnage visible dans le tube. Cette image acquise le 24 mai 2023 (Sol 803). Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU .

En plus de nos tentatives d'échantillonnage, nous avons utilisé Mastcam-Z et SuperCam pour observer d'autres rochers à proximité . Il s'agissait notamment d'une roche que nous avons nommée « Crystal Lake » qui présente une texture de surface intéressante et peut être composée de deux types de clastes différents ainsi que "Milner Pass" qui semble avoir des reflets violets .

Ensuite, nous nous dirigerons vers «l'unité de marge», les roches carbonatées situées le long du bord intérieur de Jezero. Notre arrêt précédent à Echo Creek avait révélé des roches compatibles avec l' unité curviligne précédemment explorée, et nous attendons donc toujours avec impatience de rencontrer l'unité limitrophe. On pense que l'unité de marge est liée à une unité régionale riche en olivine et en carbonate qui s'étendrait sur des milliers de kilomètres carrés. Par conséquent, évaluer si ces gisements sont similaires à celui de Séítah riche en olivine (secteur se trouvant sur le plancher de Jezero et ayant été exploré par le rover en octobre 2021.

Seitah souvenirs : https://mars.nasa.gov/resources/26296/

Ou peut-être quelque chose de nouveau, qui nous aiderait à comprendre à la fois l'histoire de Jezero et de sa région environnante.

Cette mission est un marathon, pas un sprint, nous prenons donc le temps de profiter des arrêts en cours de route !

Gigapan de Neville, sol 812 :

Le rover Mars Perseverance de la NASA a acquis cette image à l'aide de sa caméra Right Mastcam-Z. Mastcam-Z est une paire de caméras situées en hauteur sur le mât du rover. Cette image a été acquise le 8 juin 2023 (Sol 817)Localisation récente du rover par PaulH51 (UMSF)

-

2

-

5

5

-

-

Il y a 4 heures, Alain MOREAU a dit :Un compagnon volant lui offrant une vue plongeante rapprochée et détaillée, lui serait bien précieux en cette occasion afin d'anticiper les obstacles et l'aider à trouver dans ce dédale piégeux le meilleur itinéraire pour s'y frayer un passage avec plus de sûreté et de chances de succès !

Pas de panique. Ingenuity fait un petit détour et devrait arriver incessamment...

-

2

-

4

4

-

-

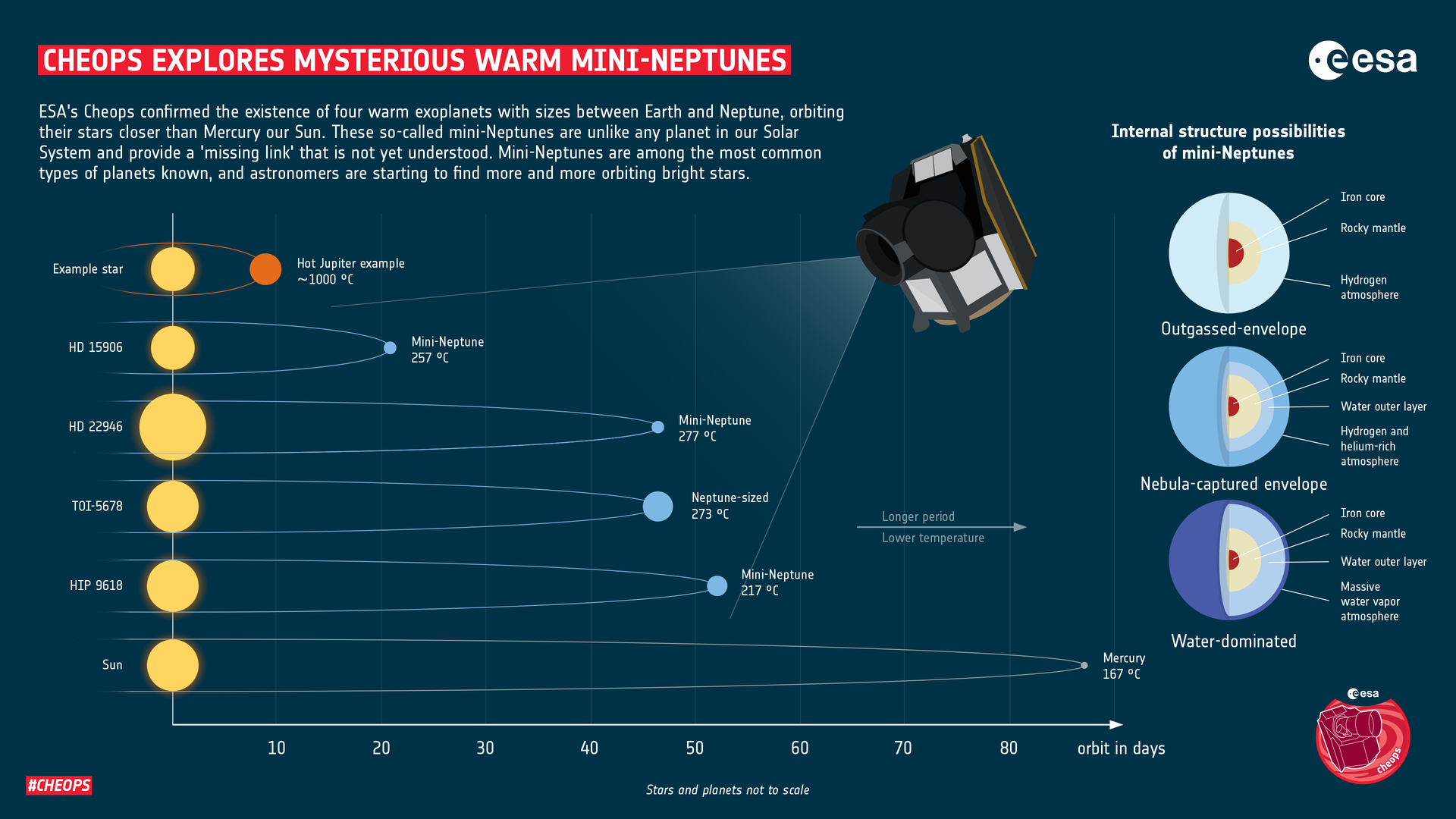

Bonsoir,

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2023/05/Cheops_explores_mysterious_warm_mini-Neptunes

La mission exo-planétaire Cheops de l'ESA confirme l'existence de quatre mini-Neptunes chaudes, orbitant différentes étoiles de notre galaxie. Ces exoplanètes ont des tailles comprises entre celles de la Terre et de Neptune, et orbitent leurs étoiles plus près que Mercure ne le fait autour du Soleil.

Ces mini-Neptunes ne ressemblent à aucune planète de notre système solaire et fournissent un «chaînon manquant» entre les planètes semblables à la Terre et à Neptune. Les mini-Neptunes sont parmi les types d'exoplanètes les plus courants mais mal comprises, et les astronomes commencent à en découvrir de plus en plus.

Les Mini-Neptunes restent des objets mystérieux. Elles sont plus petites, plus froides et plus difficiles à trouver que les exoplanètes dites Jupiter chauds qui ont été trouvées en abondance. Alors que les Jupiters chauds orbitent autour de leur étoile, de quelques heures à quelques jours et ont généralement des températures de surface supérieures à 1000 °C, les mini-Neptunes chauds mettent plus de temps à orbiter autour de leur étoile hôte, et ont des températures de surface plus froides, d'environ 300 °C seulement.

Les premiers indices de l'existence de ces quatre nouvelles exoplanètes furent fournis par la mission TESS de la NASA. Cependant, elle n'avait étudié que 27 jours chacune de ces étoiles. Un indice d'un transit avait été repéré pour chaque étoile. Au cours de sa mission prolongée, TESS avait réobservé ces étoiles et les transit avaient été encore constaté, impliquant l'existence de ces exoplanètes.

Les scientifiques ont alors calculé des périodes orbitales probables puis pointé Cheops vers ces étoiles au moment où ils envisageaient que les planètes transitent. Au cours de cette procédure quelque peu incertaine, Cheops a pu enregistré un transit pour chacune des exoplanètes, confirmant leur existence, et mesurant leurs véritables périodes orbitales en franchissant ainsi une nouvelle étape dans leur caractérisation.

Les quatre exoplanètes confirmés ont des orbites entre 21 et 53 jours autour de quatre étoiles différentes. Leur découverte est essentielle car elle rapproche notre échantillon d'exoplanètes connues des orbites plus longues que nous trouvons dans notre système solaire.

L'une des questions en suspens concernant les mini-Neptunes est de savoir de quoi ils sont constitués. Les astronomes prédisent qu'ils ont un noyau ferro-rocheux avec des couches externes de matériau plus léger. Les théories prédisent des couches externes de nature différente, avec possiblement des océans profonds d'eau liquide, une atmosphère importante d'hydrogène et d'hélium voire une atmosphère de vapeur d'eau pure ?

Découvrir la composition des mini-Neptunes est important pour comprendre l'histoire de la formation de ce type de planète. un type d'exoplanète riche en eau se serait probablement formé loin dans les régions glacées de leur système planétaire avant de migrer vers l'étoile, tandis que des noyaux rocheux enveloppés d'enveloppes gazeuses nous indiqueraient que ces planètes sont restées au même endroit là où elles se sont formées.

Les nouvelles mesures de Cheops ont permis de déterminer leurs rayons, tandis que leurs masses ont pu être déterminée à l'aide d'observations de télescopes au sol. La combinaison de ces mesures donne une estimation de leurs densités. Celles-ci ne peuvent donner qu'une première estimation des masses des noyaux ferro-rocheux. Bien que ces nouvelles informations sur la densité soient une avancée importante dans la compréhension des mini-Neptunes, elles ne contiennent pas suffisamment d'informations pour conclure sur leurs couches externes.

Ces exoplanètes confirmées sont idéales pour une étude de suivi par le télescope James Webb et de la future mission Ariel de l'ESA. Ces missions spectroscopiques pourraient découvrir les composants de leurs atmosphères et apporter une réponse plus solide sur la structure de ces astres.

Une caractérisation complète est nécessaire pour comprendre comment ces corps se sont formés. Connaître la composition de ces planètes nous dira par quel mécanisme elles se sont formées. Cela nous aide aussi à mieux comprendre les origines et l'évolution de notre propre système solaire.

-

2

-

5

5

-

-

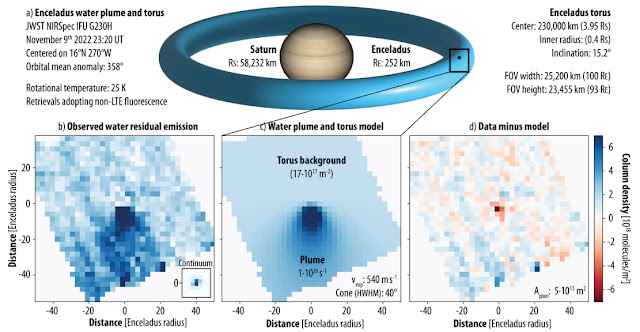

Bonjour,

Pour l'historique de la découverte du tore, on ne peut être qu'entièrement d'accord et, effectivement ces passages dans l'article du Doc imposaient la remarque que tu fais :

" ... ils ont pu cartographier (avec le JWST) la distribution de l'eau dégazée, comparer le niveau d'activité à celui déterminé par Cassini, et établir un lien direct entre le panache et le nuage de matière étendu qui s'est accumulé sur l'orbite de Encelade au cours de plusieurs orbites."

"Villanueva et ses collaborateurs montrent que cette eau qui s'échappe de Encelade forme un vaste tore autour de Saturne, qui suit l'orbite du petit satellite. Encelade se révèle être la principale source d'eau du système saturnien, selon les chercheurs. "

Cependant le simple fait de constater que l'éjection de vapeur d'eau d'Encelade demeure stable sur plus de dix ans n'est pas complètement sans intérêt. La confirmation d'anciennes mesures par un nouvel instrument les consolident et pourrait donner éventuellement des infos sur leurs variations dans le temps.

Mais il est vrai que nous avons l'habitude de voir souvent les Américains occulter les résultats des autres et d'amplifier leur propre mérite.

-

4

-

-

Bonsoir,

Du panache "enceladien" dont il est question un peu plus haut, les explications détaillées du Doc Eric Simon :

https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2023/06/le-panache-deau-de-encelade-analyse-par.html

-

2

-

1

1

-

-

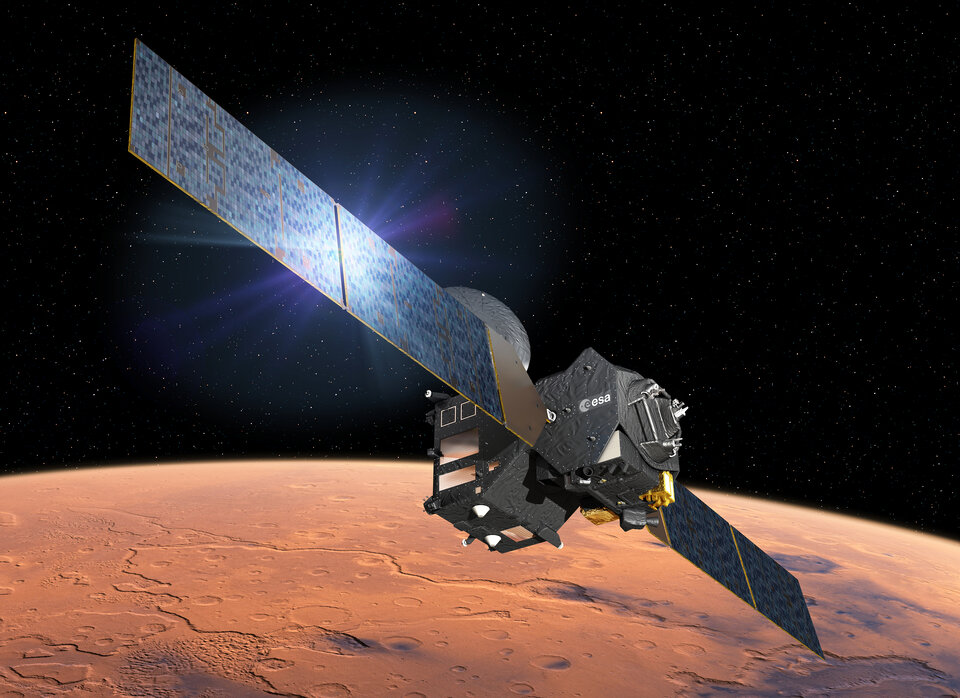

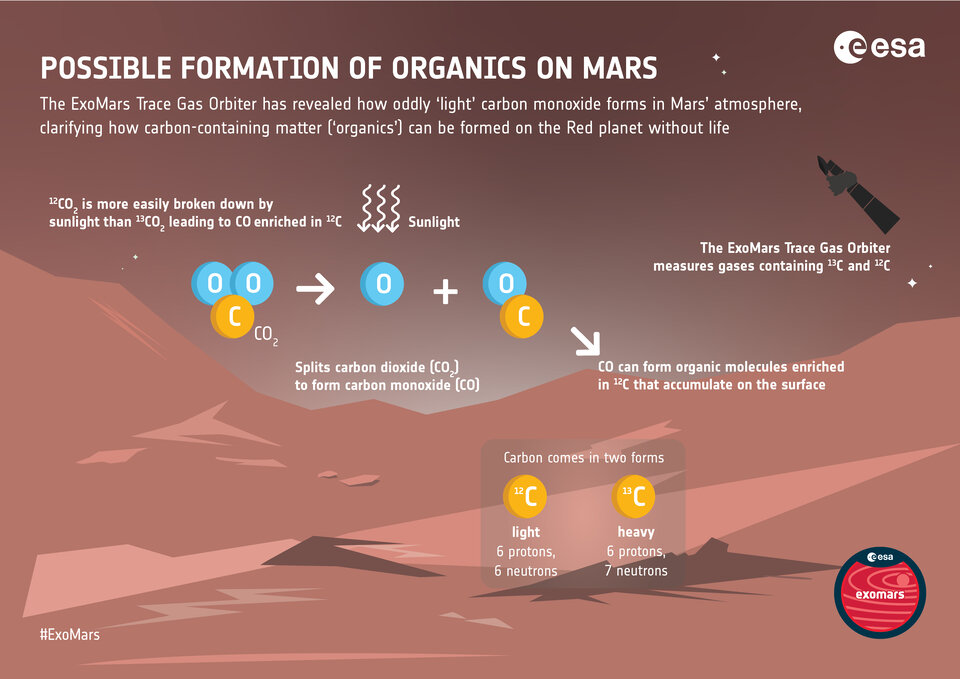

Bonjour,

Faisant suite au post précédent, pour la même information sur les rapports isotopiques du carbone martien, article publié sur le site de l'ESA :

L' ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO nous donne une meilleure image de la formation de la matière contenant du carbone sur la planète rouge et aide à clarifier une découverte surprenante faite par le rover Curiosity l'année dernière.

Les observations du TGO montrent qu'un processus en jeu dans l'atmosphère de Mars - où les molécules de dioxyde de carbone sont dissociées par la lumière du soleil et forment du monoxyde de carbone contenant moins de 13C que prévu.

La découverte est cohérente avec l'idée la combinaison d'actions de la lumière solaire et de chimie complexe a donné naissance aux composés à base de carbone ("matière organique") , plutôt que la vie, que nous trouvons sur la surface martienne.

Représentation artistique d'ExoMars Trace Gas Orbiter

Etude du carbone martien :

L'atmosphère de Mars contient à la fois du carbone léger (le carbone 12, qui représente la grande majorité du carbone dans le système solaire) et du carbone lourd (l'isotope du carbone 13 : un atome de carbone 12 avec un neutron supplémentaire).

La mesure des quantités relatives de ces isotopes peut en dire long sur le passé et le présent d'un environnement. De nombreux processus, à court et à long terme, affectent ce rapport, en particuliers la façon dont les substances sont dissociées par la lumière du soleil, comment elles s'échappent dans l'espace depuis les couches supérieures d'une atmosphère, comment elles se condensent ou se transforment en gaz et, ce qui est passionnant, comment elles sont produites et utilisées par les formes de vie.

"Mesurer le rapport isotopique du carbone dans le monoxyde de carbone est un moyen important pour comprendre d'où vient la matière organique d'une planète et de mieux comprendre l'histoire de l'habitabilité de Mars", nous dit Shohei Aoki (Université de Tokyo et de l'Institut royal belge d'aéronomie spatiale) et auteur principal d'un nouvel article publié dans le Planetary Science Journal .

" En 2021 , TGO a cartographié le rapport entre l'hydrogène et l'hydrogène dit "lourd" dans la vapeur d'eau atmosphérique martienne pour retracer l'histoire et l'évolution de l'eau de la planète. Nous avons désormais appliqué la même approche au carbone du monoxyde de carbone atmosphérique de Mars, chose que nous n'avons pu faire que grâce à la sensibilité exceptionnelle de TGO et à sa capacité à d' identifier de nombreuses molécules différentes.

Shohei et ses collègues ont analysé les données recueillies pendant huit orbites de TGO en mars-avril 2022 avec l'instrument NOMAD (Nadir and Occultation for MArs Discovery) de la mission Européenne . NOMAD a observé les rayons du Soleil traversant l'atmosphère de Mars, perspective qui a révélé les quantités, la nature et la teneur en carbone des gaz présents.

Les nouvelles mesures du carbone aident à clarifier une découverte inattendue du rover Curiosity, l'année dernière.

Une cause chimique :

Plusieurs des gisements vieux de 3,5 milliards d'années échantillonnés par Curiosity sur son site d'atterrissage, Gale Crater, contenaient des quantités étonnamment faibles de 13C. Les chercheurs ont suggéré quelques causes possibles, allant de nuages de poussière interstellaires que croiseraient périodiquement la planète, voire d' anciens microbes qui produiraient du méthane. Sur Terre, l'épuisement du 13C signale souvent la vie, car plusieurs processus biologiques utilisent préférentiellement des isotopes plus légers du carbone.

"Tout phénomène sur Mars pouvant être causé par la vie est cause de grande excitation, mais nos découvertes pointeraient dans une direction différente", confie le co-auteur Yuichiro Ueno de Tokyo Tech. Université. " Nous avons constaté que la cause de l'appauvrissement en carbone lourd observé à la fois dans le monoxyde de carbone atmosphérique de Mars et dans le cratère Gale pourrait être chimique."

Les molécules de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Mars interagissent avec la lumière du soleil et se dissocient pour former du monoxyde de carbone qui est appauvri en 13C. C'est une chose que nous voyons également se produire dans l'atmosphère terrestre.

Les chercheurs ont modélisé comment ce processus affecterait le monoxyde de carbone de Mars, et leurs résultats correspondent à ce qui a été réellement observé par NOMAD. Ces calculs sont présentés dans un article complémentaire de Yoshida et al., également publié dans le Planetary Science Journal .

Comment des matériaux contenant du carbone peuvent être créés sur Mars.

Les résultats sont cohérents avec l'idée que l'atmosphère du début de Mars était riche en monoxyde de carbone, et que ce gaz était responsable de la formation de la matière organique vue à la surface de la planète.

L'utilisation des rapports isotopiques est une manière largement applicable d'exploration de l'Univers ; nous pouvons étudier des corps à travers le système solaire et le cosmos, comme les exoplanètes, de cette manière pour mieux comprendre leurs histoires et leurs propriétés.

« Les deux instruments de recherche de gaz de TGO, NOMAD et Atmospheric Chemistry Suite (ACS), font un excellent travail de cartographie des rapports isotopiques dans l'atmosphère de Mars », déclare Colin Wilson, scientifique du projet ExoMars Trace Gas Orbiter de l'ESA.

« La véritable force des observations de TGO est que nous avons plusieurs façons de mesurer la même chose. Nous mesurons les isotopes du carbone dans différentes molécules en utilisant simultanément NOMAD et ACS mais de façon indépendante. En fait, les résultats rapportés ici par NOMAD concordent avec les observations complémentaires et la modélisation des isotopes du CO par une autre équipe utilisant ACS, également publiée ce mois-ci. Cela nous donne donc beaucoup de confiance dans les résultats.

Les découvertes de Shohei et de ses collègues mettent en évidence la nature collaborative et complémentaire de nos missions d'exploration du système solaire. Par exemple, les résultats de TGO aideront les scientifiques à interpréter les résultats de la prochaine mission japonaise Martian Moon eXploration (MMX), qui renverra des échantillons de la petite lune martienne, Phobos.

« En combinant les observations de plusieurs missions, nous révélerons de nouveaux détails sur l'histoire de Mars », ajoute Colin. « Sur la surface martienne, le futur rover Rosalind Franklin de l'ESA (?!?!.........) nous aidera à comprendre la surface et la matière organique de la planète avec des capacités de forage et un laboratoire scientifique sans comparaison avec toute autre mission en développement. Nous serons en mesure de creuser plus profondément la surface martienne que ce qui avait été fait auparavant.

Articles scientifiques de références :

"Faible teneur du 13C du CO dans l'atmosphère de Mars suggéré par ExoMars-TGO/NOMAD" par Aoki et al. est publié dans le Planetary Science Journal. Cette recherche utilise principalement les données de l'instrument belge NOMAD. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/acd32f

La modélisation et les observations sont étayées par des résultats présentés dans un document d'accompagnement :

"Forte déplétion de 13C du CO induite par la photolyse du CO2 dans l'atmosphère martienne calculée par un modèle photochimique" par Yoshida et al. Cet article est publié dans le Planetary Science Journal ( https://dx.doi.org/10.3847/PSJ/acc030 ).

Et sont cohérents avec les observations complémentaires et la modélisation des isotopes du CO par une équipe utilisant ACS :

"La photochimie sur Mars réduit l'abondance des isotopes lourds dans le CO2 atmosphérique et leur efficacité d'échappement vers l'espace" par Juan Alday et al. Cet article est publié dans Nature Astronomy ( https://www.nature.com/articles/s41550-023-01974-2 ) .-

3

-

1

1

-

-

Proposé par Olivier de Goursac sur UMSF, le pano 3D du cratère Belva , j'en connais au moins un qui va apprécier...

Usage de la loupe intégrée recommandé.

-

3

-

1

-

Cassini, le spectacle continue ...

dans Astronomie générale

Posté(e)

Bonjour,

A partir de données obtenue par la sonde Cassini ainsi que d'une expérience de "désorption induite par laser des ions et des agrégats ioniques", une équipe de chercheurs regroupant des scientifiques d'Allemagne, du Japon et d'Amérique a démontré clairement la présence, et déterminé l'abondance de phosphore dans les panaches d'Encelade. Ceci n'est pas anodin en regard des conditions d'habitabilité de cette petite lune saturnienne.

Présentation de ces travaux par le Doc' Eric Simon sur son blog :

https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2023/06/du-phosphore-detecte-dans-les-panaches.html

Article original publié dans la revue Nature :

https://www.nature.com/articles/s41586-023-05987-9