-

Compteur de contenus

3 417 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

6 -

Last Connexion

Soon available - 45766

Messages posté(e)s par Huitzilopochtli

-

-

Bonjour à tous,

J'ai l'insigne honneur de vous annoncer mon retour sur le forum, encore un peu boitillant tout de même.

Sans manquer naturellement de vous remercier pour vos messages amicaux.

Je reprendrais donc mes activités ici, progressivement, en vous assurant de mon plaisir à vous retrouver.

-

8

-

-

Salut,

Mais où en étions-nous ?

La finalisation de la collecte d'échantillon d'OSIRIS Rex restait en rade depuis octobre de l'année dernière par la faute de deux vis récalcitrantes qui empêchaient les techniciens de retirer la juppe de Mylar du système de récupération, et donc d'accéder au stock principal de régolithe de Bennu rapporté par la sonde. (Voir post précédent pour de plus détails)

https://blogs.nasa.gov/osiris-rex/2023/10/20/nasas-osiris-rex-achieves-sample-mass-milestone/

La semaine dernière (du 20 0ctobre 2023), l'équipe du Johnson Space Center de la NASA à Houston a modifié son approche pour ouvrir la tête TAGSAM, qui contenait la majeure partie des roches et de la poussière collectées par le vaisseau spatial en 2020. Après plusieurs tentatives de retrait, l'équipe avait eu des problèmes pour devisser deux des 35 attaches de la tête TAGSAM qui n'avaient pas pu être retirées avec les outils alors disponibles pour une utilisation dans la boîte à gants d'OSIRIS-REx...

Dans un premier temps, l'équipe avait réussi à accéder à une partie du matériel en maintenant enfoncé le rabat en mylar de la tête et en retirant la matière collectée à l’intérieur avec une pince à épiler ou une cuillère, selon la taille du matériau. La collecte et le confinement des matériaux par cette méthode, combinés à la collecte antérieure de matériaux situés à l'extérieur de la tête, ont donné une masse totale dépassant les 60 grammes requis des objectifs de la mission.

L’agence spatiale prévoit désormais que la boîte à échantillons d’astéroïdes sera ouverte au début de 2024, alors que les ingénieurs conçoivent de nouveaux outils pour aider à résoudre cette difficulté.Les tecniciens de la NASA enlèvent enfin les deux dernières attaches pour accéder à l'échantillon principal de l'astéroïde Bennu

Neftali Hernandez, ingénieur de conservation OSIRIS-REx, attache l'un des outils développés pour aider à retirer les deux dernières attaches qui interdisaient le démontage complet de la tête TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) qui contient le reste du matériel collecté sur l'astéroïde Bennu. Les ingénieurs de l'équipe, basée au Johnson Space Center de la NASA à Houston, ont développé de nouveaux outils qui ont finalement libéré les fixations le 10 janvier. Crédit image : NASA/Robert Markowitz

Des étapes sont actuellement en cours pour achever le démontage de la tête du mécanisme d'acquisition d'échantillons Touch-and-Go, afin de révéler le reste des roches et de la poussière livrées par la première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes de la NASA.

"Nos ingénieurs et scientifiques ont travaillé sans relâche pendant des mois, non seulement pour traiter les plus de 70 grammes de matériaux auxquels nous avions déjà accès, mais également pour concevoir, développer et tester de nouveaux outils qui nous ont permis de surmonter cet obstacle. ", déclare Eileen Stansbery, chef de division pour l'ARES (Astromaterials Research and Exploration Science) chez Johnson. « L’innovation et le dévouement de cette équipe ont été remarquables. Nous sommes tous ravis de pouvoir enfin examiner le trésor restant que détient OSIRIS-REx.

Le reste de l’échantillon global sera entièrement visible après quelques étapes de démontage supplémentaires, après quoi les spécialistes de l’imagerie prendront des photos à ultra haute résolution de l’échantillon alors qu’il se trouve encore à l’intérieur de la tête TAGSAM. Cette partie de l'échantillon sera ensuite prélevée et pesée, et l'équipe pourra déterminer la masse totale de matériel de Bennu récolté par la mission.

Les techniciens avaient suspendu le démontage du matériel de la tête TAGSAM à la mi-octobre après avoir découvert que deux des 35 attaches ne pouvaient pas être retirées avec les outils approuvés pour une utilisation à l'intérieur de la boîte à gants OSIRIS-REx.

En réponse, deux nouveaux outils en plusieurs parties ont été conçus et fabriqués pour faciliter le démontage de la tête TAGSAM. Ces outils comprennent des embouts nouvellement fabriqués sur mesure fabriqués à partir d'une qualité spécifique d'acier inoxydable chirurgical non magnétique ; le métal le plus dur approuvé pour une utilisation dans les boîtes à gants de conservation stérile.

« En plus du défi de conception consistant à se limiter à des matériaux approuvés pour protéger la valeur scientifique de l'échantillon d'astéroïde, ces nouveaux outils devaient également fonctionner dans l'espace étroitement confiné de la boîte à gants, limitant leur hauteur, leur poids et leurs mouvements potentiels », précise le Dr Nicole Lunning, conservatrice d'OSIRIS-REx. « L'équipe de conservation a fait preuve d'une résilience impressionnante et a effectué un travail incroyable pour retirer ces attaches rebelles de la tête TAGSAM afin que nous puissions continuer le démontage. Nous sommes ravis de ce succès.

Avant le retrait réussi, l'équipe de Johnson a testé les nouveaux outils et procédures de retrait dans un laboratoire d'essais. Après chaque test réussi, les ingénieurs ont augmenté les valeurs de couple d'assemblage et ont répété les procédures jusqu'à ce que l'équipe soit sûre que les nouveaux outils seraient capables d'atteindre le couple nécessaire tout en minimisant le risque de tout dommage potentiel à la tête TAGSAM ou toute contamination de l'échantillon.

Bien qu'ils n'aient pas pu démonter complètement la tête TAGSAM, les membres de l'équipe de conservation avaient déjà collecté 70,3 grammes de matériau de l'astéroïde, dépassant ainsi l'objectif de l'agence d'amener au moins 60 grammes sur Terre. Ils ont répondu à toutes les demandes d'échantillons reçues jusqu'à présent de l'équipe scientifique OSIRIS-REx et ont hermétiquement scellé une partie de l'échantillon de Bennu pour une meilleure conservation sur de longues périodes ( au moins plusieurs décennies), en stockant certains à température ambiante et d'autres à - 80 degrés Celsius.

Plus tard, au printemps, l'équipe de conservation publiera un catalogue des échantillons OSIRIS-REx, qui sera mis à la disposition de la communauté scientifique mondiale.

Vidéo de ces opérations de déblocage :

https://images.nasa.gov/details/OSIRIS-REx Asteroid Sample CurationQuant à moi, je vous abandonne quelques semaines pour une opération de déblocage du genou avec pose d'une prothèse.

A bientôt.

-

3

-

7

7

-

-

Il y a 3 heures, Superfulgur a dit :Rien que ça donne le tournis, il est probablement, je sais pas, mille milliards de fois plus grand que l'Univers visible, quelque chose comme ça, des fusées viendront confirmer/infirmer.

Mais envoyer les fusées si loin ne serait-ce pas les perdre à jamais !

-

1

-

2

2

-

-

Bonjour,

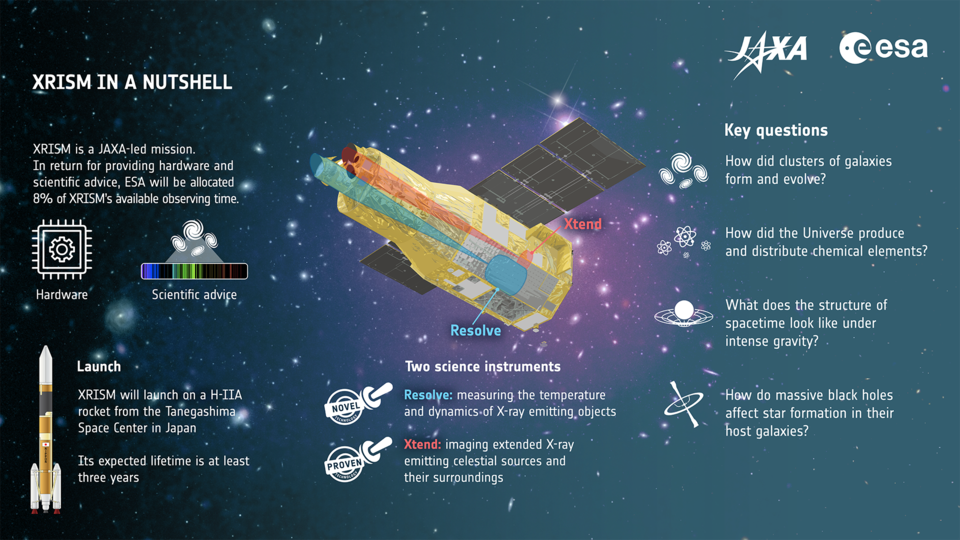

Les premières vues de XRISM préfigurent un bouleversement dans le domaine des hautes énergies en astronomie

Invisibles à nos yeux, les rayons X émis par les gaz chauds qui remplissent une grande partie de l’Univers peuvent nous éclairer sur de nombreux mystères cosmiques. Les premières observations de ces gaz par la mission d'imagerie et de spectroscopie à rayons X ( XRISM ) de la JAXA sont maintenant ont été prises. Elles démontrent que la mission jouera un rôle important dans notre connaissance de l’évolution de l’Univers et de la structure de l’espace-temps.

Les premières images de test de XRISM montrent un amas de galaxies et un reste de supernova. De plus, XRISM a mesuré l'énergie des rayons X provenant du reste de la supernova pour révéler les éléments chimiques qu'il contient.

Les observations mettent en valeur la capacité extraordinaire des deux instruments scientifiques de XRISM. Celles-ci ont été réalisés lors de la « phase de mise en service » de la mission, lorsque les ingénieurs effectuent tous les tests et vérifications nécessaires pour s'assurer que le vaisseau spatial fonctionne parfaitement.

Les images en rayons X du cosmos sont particulières. Elles sont très différentes des images que nous avons l’habitude de voir en lumière visible ou en infrarouge, comme celles des télescopes spatiaux James Webb et Hubble . Elles nous renseignent des informations uniques sur les phénomènes les plus dramatiques dans l’Univers, car les rayons X sont un type de lumière à très haute énergie émis lors des événements les plus chauds et les plus violents.

XRISM est une collaboration entre l'Agence japonaise JAXA et la NASA, avec une participation significative de l'ESA. En échange de la fourniture de matériel et de conseils scientifiques, l'ESA se voit attribuer 8 % du temps d'observation disponible du télescope.

«C'est vraiment excitant de voir XRISM réaliser déjà des observations scientifiques aussi esceptionnelles, même s'il n'est pas encore entièrement calibré», déclare Carole Mundell, directrice scientifique de l'ESA. "Cela montre le potentiel que cette mission offre à la communauté scientifique pour des découvertes révolutionnaires dans l'étude des phénomènes les plus énergétiques de l'Univers."

"Je félicite les équipes d'ingénierie de la JAXA, de l'ESA et de la NASA pour avoir franchi cette étape importante."

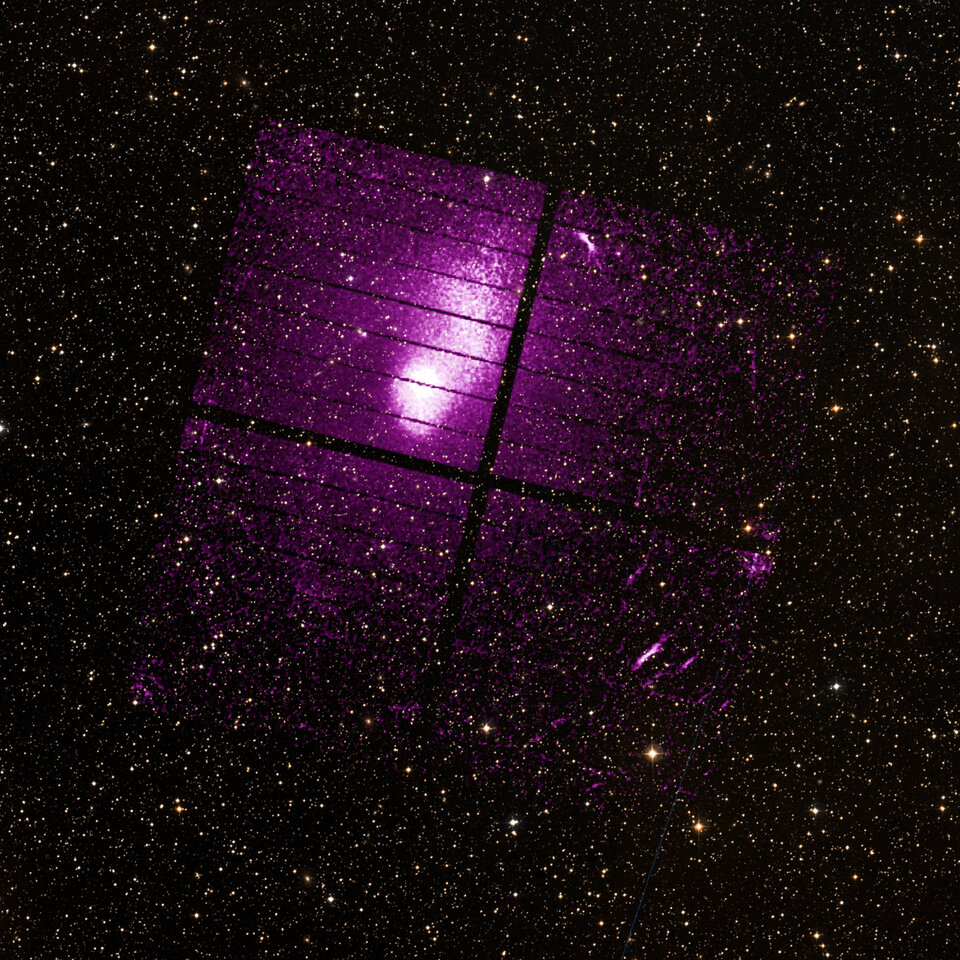

Amas de galaxies Abell 2319shake-up_for_X-ray_astronomy

Cette image inédite est une vue large d'un amas de galaxies voisin appelé Abell 2319. En violet, nous voyons la lumière des rayons X provenant d'un gaz à des millions de degrés entre les galaxies de l'amas. L'observation de ce gaz aide les astronomes à mesurer la masse totale de l'amas, révélant ainsi des informations sur la naissance et l'évolution de l'Univers. L'image a été prise avec l'instrument Xtend de XRISM, qui utilise une caméra CCD pour imager des objets émettant des rayons X étendus et leur environnement. La capacité unique de Xtend à capturer l'ensemble de l'amas en une seule fois promet un pas en avant significatif dans notre compréhension de la structure à grande échelle de l'Univers.

Les observations des amas de galaxies par XRISM fourniront également un aperçu de la façon dont l'Univers a produit et distribué les éléments chimiques que nous trouvons aujourd'hui sur Terre. Le gaz chaud trouvé dans les amas est un vestige de la naissance et de la mort des étoiles sur des milliards d’années. En étudiant les rayons X émis par ce gaz, XRISM découvrira quels éléments métalliques (éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium) il contient et cartographiera comment l'Univers s'en est enrichi.

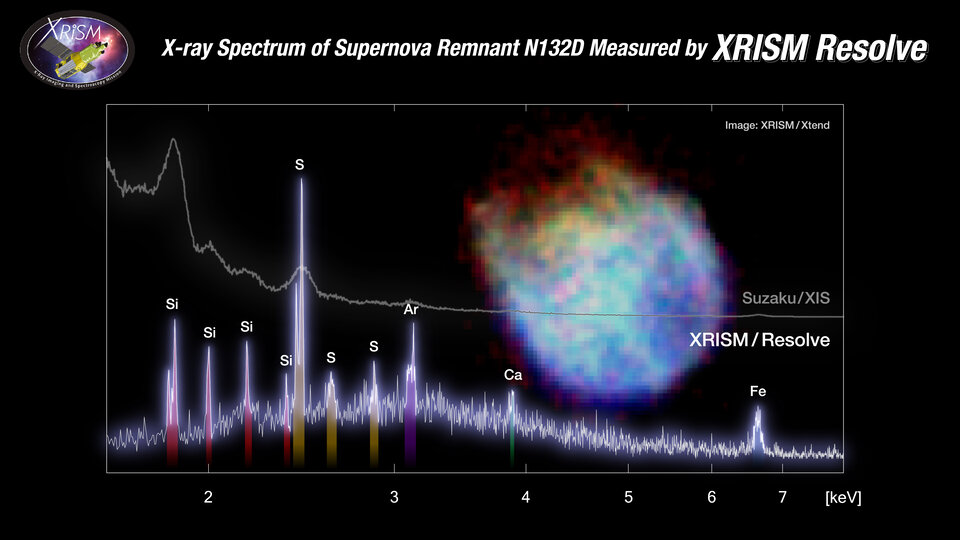

Reste de supernova N132D

Spectre du reste de supernova N132D

Cette photo colorée montre les restes d'une étoile massive explosant dans le Grand Nuage de Magellan. Les différentes couleurs indiquent différentes énergies de rayons X, le rouge étant l’énergie la plus faible et le bleu l’énergie la plus élevée.

Grâce à son instrument Resolve, XRISM pourrait compléter l'image du reste de supernova prise par Xtend (en haut à droite) avec une vue très nette des éléments chimiques qui existent dans N132D. Cela permet aux scientifiques de déterminer où exactement dans le reste de la supernova se trouve chaque élément.

XRISM peut identifier chaque élément en mesurant l'énergie spécifique des rayons X qu'il émet. Le graphique ci-dessus montre des pics distincts qui étaient auparavant impossibles à distinguer ; cela ouvre la voie à de nouvelles connaissances sur la formation et la répartition des éléments dans l’Univers, qui constituent les étoiles, les planètes et de la vie elle-même.

La conception unique de Resolve nous permet également d'explorer les températures, les densités et les mouvements du gaz chaud émettant des rayons X dans ce reste de supernova de manière plus détaillée que jamais. Cela révèle comment exactement ce vestige interagit avec son environnement, ainsi que la nature de l'explosion qui l'a créé .

Qu’a fait JAXA depuis le lancement de la mission ?

XRISM a été lancé le 7 septembre . Depuis lors, les ingénieurs et scientifiques de la JAXA ont travaillé dur pour préparer le télescope aux opérations scientifiques. Cela comprenait la mise sous tension et le test des deux instruments de XRISM, Xtend et Resolve.

Décollage de la mission XRISM pour étudier l'univers à haute énergie

Le vaisseau spatial est actuellement en très bon état. Les contrôles des systèmes embarqués tels que ceux qui contrôlent l'alimentation électrique, l'orientation du vaisseau spatial et la communication avec la Terre confirment qu'ils fonctionnent comme prévu. Le matériel fourni par l'ESA a été testé dès le début de la phase de mise en service et s'avère parfaitement opérationnel.

L'instrument Xtend fonctionne parfaitement. L'instrument Resolve fonctionne également très bien. Sa résolution énergétique (indicateur clé de la performance scientifique) dépasse même les exigences initiales. Cependant, les ingénieurs n'ont pas encore réussi à ouvrir le filtre recouvrant le détecteur, destiné à le protéger avant et pendant le lancement (!?!? ). Des efforts sont en cours pour résoudre ce problème, mais l'équipe XRISM a estimé que les observations scientifiques planifiées pourraient se faire alors que le filtre resterait en place

). Des efforts sont en cours pour résoudre ce problème, mais l'équipe XRISM a estimé que les observations scientifiques planifiées pourraient se faire alors que le filtre resterait en place  . Le spectre énergétique du N132D démontre qu’il est encore possible de réaliser des avancées scientifiques.

. Le spectre énergétique du N132D démontre qu’il est encore possible de réaliser des avancées scientifiques.

Et après?

La phase de mise en service du vaisseau spatial s'achèvera d'ici fin janvier. En février, la JAXA commencera à calibrer les instruments et à faire la démonstration de leurs capacités.

Le temps d'observation alloué à l'ESA, dans le cadre d'un programme d'observation public ouvert aux scientifiques du monde entier, permettra aux scientifiques européens de saisir les extraordinaires opportunités scientifiques offertes par les performances spectroscopiques à haute résolution sans précédent de Resolve. Les scientifiques ont déjà été invités à soumettre des propositions d’observations qu’ils souhaiteraient réaliser à partir d’août 2024.

"Ces premières images démontrent que XRISM tient sa promesse d'ouvrir une nouvelle ère dans la spectroscopie d'imagerie à haute résolution des gaz chauds dans l'Univers", a déclaré Matteo Guainazzi, scientifique du projet XRISM de l'ESA."J'encourage chaleureusement les scientifiques des États membres à saisir les opportunités uniques offertes par XRISM, en soumettant des propositions d'observation à l'aide de ce magnifique instrument."

Les observations réalisées à l'aide de XRISM compléteront celles du télescope à rayons X XMM-Newton de l'ESA et constitueront une excellente base pour les observations prévues avec la future mission "grande classe" de l'ESA, NewAthena. Cette dernier est conçu pour dépasser largement les performances scientifiques des observatoires spectroscopiques et d'enquête à rayons X. existants.

-

2

-

2

2

-

-

Bonjour,

Ingenuity évolution

https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/status/503/the-right-stuff/

Ecrit par Travis Brown, ingénieur en chef, et Martin Cacan, pilote en chef d'Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory.

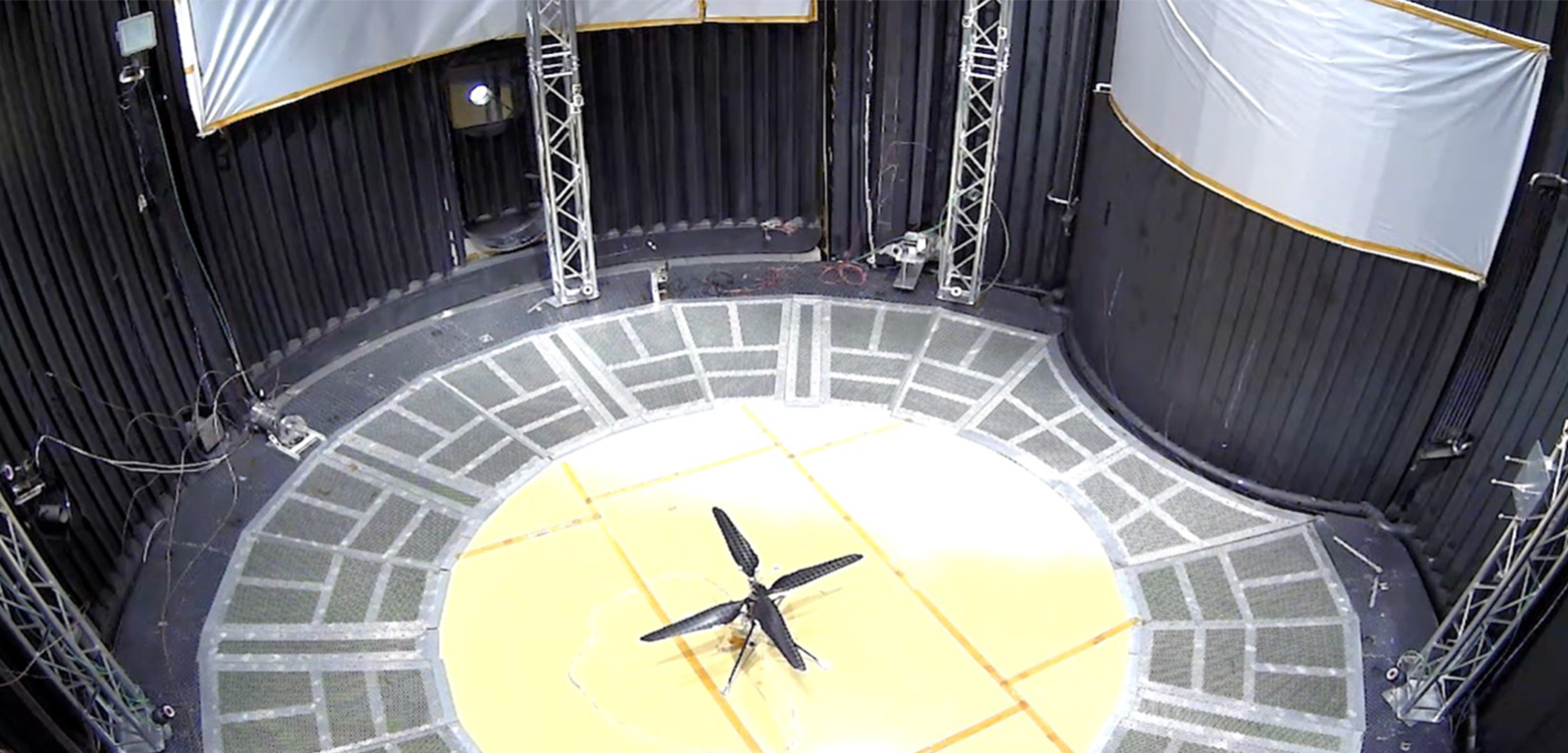

Le premier prototype d'Ingenuity est ici testé à l'intérieur de la chambre à vide thermique de 25 pieds du JPL (Le 31/05/2016). Crédits : NASA/JPL-Caltech

Bien avant le premier vol historique d'Ingenuity sur Mars, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory et leurs collaborateurs d'AeroVironment Inc. repoussaient déjà les limites des réalisations aéronautiques avec des tests, ici, sur Terre. Les vols d’un prototype de l'engin en 2016 avaient montré pour la première fois qu’un vol aérodynamique contrôlé était possible dans une atmosphère semblable à celle de Mars. Ces vols ont été rendus possibles grâce à la chambre à vide thermique de 25 pieds du JPL, capable de reproduire des environnements avec une grande variété de températures, de pressions et de compositions. Bien qu'elle soit l'une des plus grandes chambres à vide thermique au monde, elle était encore trop petite pour permettre un mouvement horizontal significatif, limitant principalement les vols d'essai au simple vol stationnaire. Les ingénieurs avaient contourné ce problème, dans une certaine mesure, en construisant un générateur de vents martiens permettant de simuler les conditions aérodynamiques observées en vol vers l'avant. Là aussi, il y avait des limites quant à la manière dont les conditions martiennes pouvaient être testées. En fin de compte, l'hélicoptère avait encore beaucoup à prouver lorsqu'il a fait tourner ses rotors pour son premier véritable vol sur la planète rouge. Ce vol historique, le 19 avril 2021, s’est déroulé sans problème, correspondant presque exactement aux performances obtenues lors d’innombrables tests réalisés sur terre.

Ce premier modeste vol stationnaire de 3 mètres, bien qu’impressionnant, était encore assez loin de tester les limites de l'appareil. Au cours des six mois suivants, l'équipe a méthodiquement éprouvé les capacités de l'hélicoptère, en le poussant un peu plus chaque fois. L'altitude a été augmentée à 5 mètres sur le vol 2, puis à 10 mètres sur le vol 5. Un vol vers l'avant a été tenté pour la première fois sur le vol 2 à une faible vitesse de 0,5 m/s. Lors du vol 10, Ingenuity volait à une altitude de 12 mètres et à une vitesse de 5 mètres par seconde, montrant à quel point les ingénieurs de la NASA et d'AeroVironment l'avaient amélioré depuis ces premiers tests en chambre à vide, une demi-décennie plus tôt.

Ces premières performances de mission obtenues, resteraient atteintes pour l'année suivante, alors que l'équipe faisait passer le véhicule d'un simple démonstrateur technologique à un appareil scientifique et de reconnaissance de la surface martienne. Apprendre à coordonner les activités du rover et de l'hélicoptère pour tirer parti de ses capacités a demandé du temps et des efforts.

Atteindre ses limites

Début 2023, Ingenuity s'est retrouvé littéralement à risquer sa vie dans le delta de la rivière Jezero, et les limites imposées par ces premiers records de vitesse/altitude rendaient difficile de garder une longueur d'avance sur le rover dans les défilés étroits du delta de Jezero. Pour comprendre les impacts sur la mission du domaine de vol , il est nécessaire d'exposer l'ensemble des contraintes qui conditionnent le processus de planification des vols.

Énergie – Les vols consomment d’énormes quantités d’énergie de la batterie en peu de temps. À mesure que la batterie se décharge pendant un vol, sa capacité à supporter ces niveaux de puissance élevés diminue également. En dessous d'un certain niveau, la batterie ne sera plus en mesure de répondre aux besoins énergétiques de l'hélicoptère, ce qui entraînerait une déstabilisation, ou une baisse de tension du système, qui entraîneraient dans les deux cas un crash.

Chaleur – Les vols génèrent une chaleur importante dans divers composants de l'hélicoptère. Si les vols se poursuivent pendant de longues périodes, les composants pourraient commencer à surchauffer et tomber en panne, entraînant un accident. Le moment où cela se produirait dépend de la température de démarrage des composants, de l’environnement dans lequel ils fonctionnent et du programme du vol.

Terrain – Le terrain martien a un impact direct sur les performances de navigation, et un terrain très variable peut provoquer des pics d'effort de contrôle qui créent également des augmentations de puissance que la batterie doit supporter. De plus, des spots d'atterrissages suffisamment exempts de roches définissent l'ensemble des trajectoires disponibles pour l'hélicoptère.

Sécurité et précision d'atterrissage – Les contraintes et capacités soulignées ci-dessus peuvent faire dévier Ingenuity de sa trajectoire, même si elles ne sont pas suffisamment graves pour interrompre le vol. Cela pourrait entraîner l'atterrissage de l'hélicoptère dans un endroit dangereux, entraînant ainsi un accident. Tous les vols doivent être étudiés à l'avance pour assurer la sécurité du véhicule pendant le vol et à l'atterrissage.

Le dénominateur commun à toutes ces contraintes est le temps. Ecourter le temps de vol permet d'économiser de l'énergie, de réduire l'échauffement et d'offrir plus de liberté pour utiliser des vitesses plus lentes de façon à contourner prudemment un terrain qui pourrait mettre en danger ou dégrader considérablement la précision d'atterrissage de l'hélicoptère. Des vitesses et des accélérations plus élevées réduisent le temps nécessaire pour exécuter une trajectoire de vol donnée. Des altitudes plus élevées permettent des vitesses plus élevées, car le champ de vision plus large permet de garder plus longtemps les caractéristiques du sol visibles par la caméra de navigation, neutralisant ainsi l'effet de l'augmentation de la vitesse.

L'expansion du domaine de vol d'Ingenuity avait le potentiel d'assouplir les contraintes de planification de vol et de lui permettre de fonctionner plus efficacement pour accompagner le rover Perseverance. L’équipe a décidé de changer d’orientation, recherchant activement des opportunités pour reprendre les tests et d'élargir le domaine de vol. L' hélicoen viendrait une fois de plus à repousser les limites du vol martien et à établir d'innombrables records de vol en cours de route.

Cette nouvelle approche a commencé à porter ses fruits pour le vol 45, où de nouveaux records de vitesse et d'accélération ont été établis. La vitesse de vol maximale a été augmentée à 6 m/s et l'accélération horizontale a été augmentée du maximum précédent de 0,75 m/s^2 (utilisé pour la première fois lors de la traversée record du vol 25 à travers Seitah) à un nouveau maximum plus élevé de 0,85 m/s^2. Peu de temps après, lors du vol 49, la vitesse maximale a été augmentée à 6,5 m/s avec un vol stationnaire de 16 mètres en fin de vol. Le plafond d'altitude maximale a été repoussé à peine 10 jours plus tard lors du vol 50, avec une augmentation à 18 mètres.

Pourtant, un tel travail était difficile à réaliser tout en maintenant le calendrier opérationnel normal d’Ingenuity. Des efforts importants sont nécessaires pour maintenir les vols synchronisés avec les mouvements du rover sur un terrain difficile, tout en restant à portée de communication. Enfin, alors que Perseverance approchait de la région de Mandu Wall en septembre 2023, l'équipe a vu l'opportunité dont nous avions besoin. L’environnement de communication relativement favorable et le terrain plat autour de Jurabi Point offraient un milieu idéal pour réaliser le type de tests que les régions du bas delta de Jezero avaient rendu si difficiles.

Ironiquement, malgré l'accent mis sur un vol plus rapide, l'un des tests prioritaires consistait à réduire la vitesse d'atterrissage verticale en dessous du taux de descente standard de 1 m/s. Cette capacité était une priorité à évaluer pour le prochain hélicoptère martien prévu, le Sample Recovery Helicopter (SRH), qui est conçu pour récupérer les tubes d’échantillons déposés par Perseverance. La conception initiale du SRH utilise Ingenuity comme point de départ, mais comporte une masse supplémentaire sous la forme d'un bras robotique et de roues nécessaires pour permettre les déplacements au sol utiles à la récupération des tubes d'échantillon.

Ces ajouts augmentent la contrainte prévue sur le train d'atterrissage. Un atterrissage plus doux serait plus sûr pour le train d'atterrissage mais plus difficile à identifier pour l'algorithme de détection d'atterrissage et, dans les cas extrêmes, pourrait même entraîner des séquences multi-contacts susceptibles de provoquer un crash.

Sur Terre, l’atterrissage aux niveaux de gravité de Mars est difficile à tester de manière réaliste et doit plutôt être partiellement validé sur plusieurs sites. Heureusement, nous avons déjà un véhicule volant sur Mars et l’équipe peut utiliser Ingenuity pour collecter des données réelles sur les vitesses d’atterrissage nécessaires au projet SRH. Après une étude minutieuse et un réajustement des paramètres autour d'une vitesse de descente de 0,75 m/s, les vols 57 à 59 ont démontré la possibilité d'un atterrissage en douceur sur un terrain plat ou en pente.

Le vol 59 avait également pour objectif d'augmenter l'altitude maximale en vol stationnaire à 20 mètres, tout en permettant un vol vers l'avant jusqu'à 16 mètres. Généralement, 4 à 6 mètres d'altitude plafond sont conservés en réserve pour tenir compte de la portée en cas d'inclinaison et du terrain variable et de la réponse du système de contrôle qui en résulte. Cela a permis au vol 60 d'établir un nouveau record de vitesse maximale de 8 m/s alors que l'hélicoptère volait vers Jurabi Point. Le vol 61 était une quasi-répétition du 59 qui a encore élargi le régime de vol. La vitesse de montée a été augmentée à 1,5 m/s et la vitesse de descente à 1,2 m/s, qui étaient toutes deux auparavant de seulement 1 m/s. Cela a permis de gagner environ 10 secondes sur un vol classique. Ce vol a également atteint l'altitude la plus élevée à ce jour, soit 24 mètres. Il s’agit d’une étape importante car on a ainsi dépassé le pire cas d’abandon analytique du télémètre laser (LRF) utilisé pour mesurer l’altitude au-dessus du niveau du sol. Si l'abandon du LRF dure plus de 2 secondes, l'hélicoptère tombera en panne et atterrira (probablement sans danger dans le cas d'un vol stationnaire, mais peut-être fatal lors d'un vol vers l'avant). Cette altitude a également permis à l'équipe d'atteindre son objectif de vol vers l'avant à 10 m/s démontré lors du vol 62 à une altitude de 18 mètres. Bien entendu, l'éclaireur volant n’avait pas oublié son partenaire sur la planète rouge. Pendant ce vol record, Ingenuity a réussi à prendre plusieurs photos haute résolution de la région de Jurabi Point, quelques sols avant l'arrivée du rover.

En résumé, cette campagne d'essais en vol a été un immense succès, prouvant que notre intrépide giravion est toujours capable de battre des records et de repousser ses limites 2 ans et demi après son atterrissage sur Mars. Au cours des 9 derniers mois, l'équipe d'Ingenuity a doublé notre limite d'altitude maximale de vol de 12 à 24 mètres, presque doublé notre vitesse maximale de 5,5 m/s à 10 m/s, augmenté notre accélération maximale horizontale et verticale et validé les deux types d'atterrissage en approches douces ou brutales.

Nous avons l’intention de continuer à pousser pour voir quelles nouvelles choses peuvent être apprises et quelles nouvelles capacités peuvent être maîtrisées avec notre petit hélicoptère sur la planète rouge.

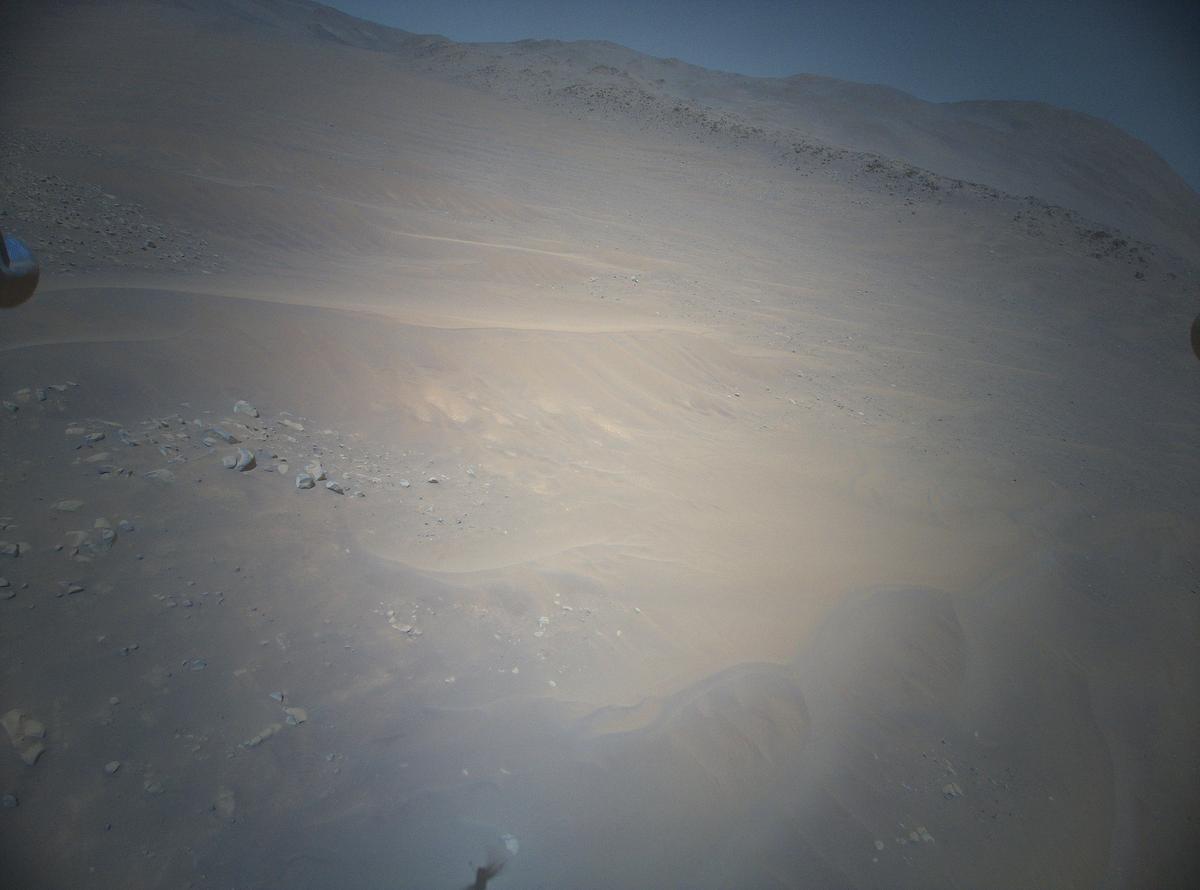

Ingenuity a acquis cette image à l’aide de sa caméra couleur haute résolution. Cette caméra est montée sur le fuselage de l'hélicoptère et pointée à environ 22 degrés sous l'horizon. Cette vue a été acquise le 27 octobre 2023 (Sol 955 de la mission du rover Perseverance) à l'heure solaire moyenne locale de 10h15'17". Crédits : NASA/JPL-Caltech.

-

6

-

2

2

-

-

Bonsoir,

Le report à 2026 semble acté :

La mission Martian Moons eXploration (MMX) de la JAXA visant à collecter des échantillons de Phobos a été reportée pour la fenêtre de lancement 2026. Son lancement était prévu en septembre 2024, mais des problèmes avec la nouvelle fusée H3, qui a échoué lors de son premier vol plus tôt cette année, induit ce retard.

-

2

-

2

2

-

-

Bonsoir,

La maison de l'astronomie, une adresse connue, y compris de moi, qui suis à l'observation instrumentale ce que le cuistot Mc Do est au chef étoilé.

J'y ai fait l'acquisition de deux instruments pour du visuel, le premier en 1978, un Perl-Vixen 150/750, très peu et très très mal utilisé, dans des conditions effroyables, le plus souvent à Créteil, par une fenêtre, au milieu des immeubles, l'autre en 1985, une petite lunette Halley 70 que j'ai pu trimbaler au Sénégal et qui m'a donnée beaucoup de satisfaction.

A chaque fois je me souviens d'un accueil chaleureux, sans pour avoir vraiment connu les gens qui m'ont conseillé. Peut-être ai-je côtoyé brièvement Mr Pasquelin ?..

-

2

-

-

Bonsoir,

Sur le blog d'Eric Simon,

L'exploitation des résultats obtenus grâce à la sonde Cassini ont permis d'identifier, dans les panaches d'encelade, un riche bestiaire ... ... ... moléculaire.

Ainsi, à celles déjà connues (H2O, CO2, CH4, NH3 et H2), trouver dans des travaux précédents, viennent s'ajouter les molécules HCN, C2H2, C3H6, C2H6 et CH3OH.

https://www.printfriendly.com/p/g/raucxd

Source: dans Nature Astronomy (Le 14 december 2023)Detection of HCN and diverse redox chemistry in the plume of Enceladus, Jonah Peter et al.

https://www.nature.com/articles/s41550-023-02160-0

-

3

-

2

-

3

3

-

-

Bonsoir,

Quelques nouvelles de Percy...

https://mars.nasa.gov/news/9520/nasas-perseverance-rover-deciphers-ancient-history-of-martian-lake/

Traduction automatique corrigée :

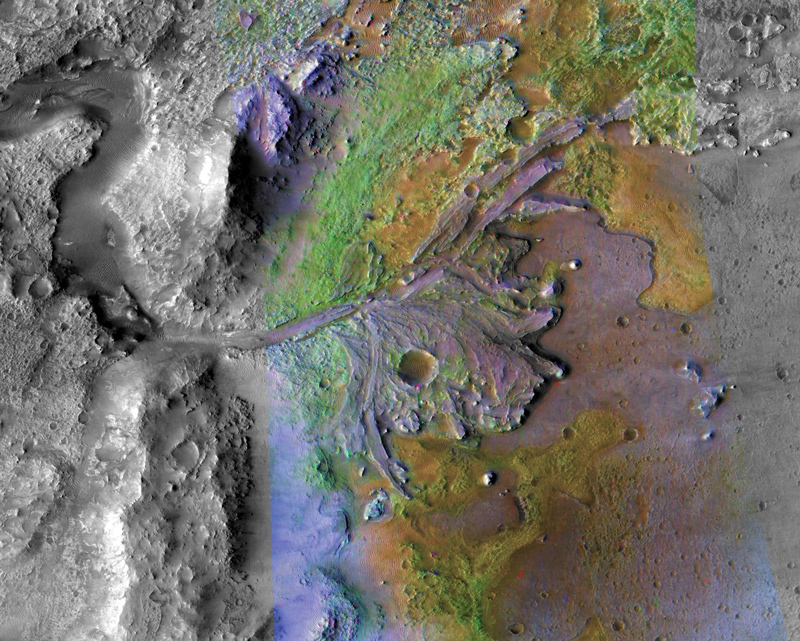

Cette image du cratère Jezero indique les données minérales détectées depuis l'orbite. La couleur verte représente les carbonates – des minéraux qui se forment dans des environnements aqueux où les conditions pourraient être favorables à la préservation des signes de vie ancienne. Perseverance explore actuellement la zone verte au-dessus du delta de Jezero (au centre). Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APLÀ l'occasion de son 1 000e sol sur la planète rouge, Perseverance a récemment achevé son exploration de l'ancien delta, témoin de la présence d'un lac ayant autrefois rempli le cratère Jezero il y a des milliards d'années. Le rover a collecté à ce jour un total de 23 échantillons, révélant ainsi l'histoire géologique de cette région martienne.

Un échantillon prélevé, appelé « Lefroy Bay », contient une grande quantité de silice à grains fins, un matériau connu pour préserver les anciens fossiles sur Terre. Un autre, « Otis Peak », contient une quantité importante de phosphate, souvent associée à la vie telle que nous la connaissons. Ces deux échantillons sont également très riches en carbonate, ce qui permet de conserver un enregistrement des conditions environnementales depuis la formation de la roche.

Ces découvertes ont été partagées mardi 12 décembre lors de la réunion d'automne de l'American Geophysical Union à San Francisco.

« Nous avons choisi le cratère Jezero comme site d'atterrissage parce que l'imagerie orbitale montrait un delta, preuve claire qu'un grand lac remplissait autrefois le cratère. Un lac est un environnement potentiellement habitable, et les roches du delta sont un environnement idéal pour enfouir des signes de vie ancienne sous forme de fossiles dans les archives géologiques », explique Ken Farley du Caltech, scientifique du projet Perseverance. "Après une exploration approfondie, nous avons reconstitué l'histoire géologique du cratère, en traçant sa phase lac et rivière du début à la fin."

A voir : vidéo du lien https://mars.nasa.gov/news/9520/nasas-perseverance-rover-deciphers-ancient-history-of-martian-lake/

L'eau pénètre dans le cratère Jezero il y a des milliards d'années (concept d'artiste) : Cette animation représente l'eau traversant le bord du cratère Jezero, que l'équipe Perseverance explore actuellement. L'eau était ici présente il y a des milliards d'années, formant un lac, un delta et des rivières avant que la planète rouge ne s'assèche. Crédits : NASA/JPL-Caltech

Jezero s'est formé à la suite d'un impact d'astéroïde il y a près de 4 milliards d'années. Depuis l’atterrissage en février 2021, l’équipe de Perseverance a découvert que le fond du cratère est constitué de roches ignées formées à partir de magma souterrain ou d’activité volcanique de surface. Depuis, ils ont découvert du grès et du mudstone, révélant l’arrivée de la première rivière dans le cratère des centaines de millions d’années plus tard. Au-dessus de ces roches se trouvent des mudstones riches en sel, signalant la présence d'un lac peu profond subissant l'évaporation. L'équipe pense que le lac avait atteint au maximum une largeur allant jusqu'à 35 kilomètres de diamètre et une profondeur d'environ 30 mètres.

Plus tard, un fort écoulement d'eau vive a transporté des rochers depuis l'extérieur de Jezero, les dispersant au sommet du delta et même plus loin dans le cratère.

"Nous avions pu avoir un aperçu général de ces chapitres de l'histoire de Jezero dans des images orbitales, mais il a fallu se rapprocher avec Perseverance pour vraiment comprendre leur chronologie en détail", déclare Libby Ives, chercheuse postdoctorale au Jet Propulsion Laboratory.

Des échantillons captivants :

Les échantillons collectés par le rover sont à peu près aussi gros qu'un morceau de craie de classe et sont stockés dans des tubes métalliques spéciaux dans le cadre de la campagne Mars Sample Return.

Pour décider quels échantillons collecter, Perseverance utilise d’abord un outil d’abrasion pour éroder la surface d’une roche potentielle, puis il étudie sa chimie à l’aide d’instruments scientifiques de précision, notamment l’instrument de lithochimie à rayons X, PIXL, construit par le JPL.

Sur une cible que l'équipe a appelé « Bills Bay », PIXL a repéré des carbonates, minéraux qui se forment dans des environnements aqueux avec des conditions qui pourraient être favorables à la préservation des molécules organiques. (Les molécules organiques se forment par des processus géologiques et biologiques.) Ces roches étaient également riches en silice, un matériau permettant de préserver les molécules organiques.

"Sur Terre, cette silice à grains fins est ce que l'on trouve souvent dans un endroit autrefois sablonneux", indique Morgan Cable du JPL, chercheur principal adjoint de PIXL. "C'est le genre d'environnement où, sur Terre, les restes d'une vie ancienne pourraient être préservés et retrouvés."

Les instruments de Perseverance sont capables de détecter à la fois des structures microscopiques ressemblant à des fossiles et des changements chimiques qui pourraient avoir été laissés par d’anciens microbes, mais ils n’ont pas encore trouvé de preuves de ces deux éléments.

Sur une autre cible examinée par PIXL, appelée « Ouzel Falls », l'instrument a détecté la présence de fer associé au phosphate. Le phosphate est un composant de l'ADN et des membranes cellulaires de toute vie terrestre connue et fait partie d'une molécule qui aide les cellules à transporter l'énergie.

PIXL, l'un des instruments à bord du rover, a analysé la composition chimique d'une zone de roche abrasée surnommée « Chutes d'Ouzel », la trouvant riche en minéraux contenant du phosphate, un matériau présent dans l'ADN et les membranes cellulaires. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Après avoir évalué les résultats de PIXL sur chacune de ces zones d'abrasion, l'équipe a envoyé des commandes au rover pour collecter des carottes de roche à proximité : Lefroy bay a été prélevé à côté de Bills Bay et de Otis Peak au lieu dit de Ouzel Falls..jpeg)

Analyse du patch abrasé à coté de « Bills Bay », l'instrument PIXL sur l'instrument PIXL l’a trouvé riche en carbonates (en violet) et en silice (en vert), tous deux efficaces pour préserver les signes d'une éventuelle vie ancienne. L’image est superposée aux données chimiques de l’instrument. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Localisation des derniers prélèvements sur diapo fournie par Phil Stooke (UMSF)

"Nous avons des conditions idéales pour trouver des signes de vie où là nous trouvons des carbonates et des phosphates, qui indiquent un environnement aqueux et habitable, ainsi que de la silice, qui est excellente pour leur préservation" nous dit Cable. »

Dans cette vue acquise par la caméra d'évitement des risques avant sur Sol 950 (22 octobre 2023), Perseverance image un ensemble de roches dans l'espace de travail de Turquoise Bay après avoir foré sa 23 ème carotte.

La découverte d'une vie extraterrestre est un aspect central de l'astrobiologie, mais ne trouver aucune vie sur une planète rocheuse autrefois habitable comme Mars serait tout aussi important, car cela nous aiderait à revenir sur notre propre origine, et nous interroger sur ce qui rend la Terre biologiquement si particulière, au moins dans notre proche environnement spatial, et cela nous aiderait également à nos recherches de la vie plus loin.

Si une vie ancienne existait dans ou autour de Jezero, les restes fossilisés de ces organismes anciens pourraient encore subsister sous forme de biosignatures morphologiques, élémentaires ou moléculaires préservées dans la roche.

Des cellules vieilles d’un milliard d’années et des biomolécules fossilisées préservées dans des échantillons géologiques sur Terre sont étudiées à l’aide de grands instruments d’analyse complexes dans des laboratoires à travers le Monde. Le retour des carottes de Jezero permettrait aux scientifiques d’appliquer également les mêmes techniques à des échantillons extraterrestres. Indépendamment de ce que nous trouverons, la recherche de vie dans ces petites roches martiennes représente un pas décisif pour déterminer s'il y a eu de la vie sur Mars.

Le travail de Perseverance est bien entendu loin d’être terminé. La quatrième campagne scientifique en cours explorera la marge du cratère, près de l’entrée du canyon, là où une rivière entrait autrefois dans Jezero. De riches dépôts de carbonate ont été repérés le long de la marge, qui apparaissent nettement sur les images orbitales.

L'équipe scientifique avait dirigé Perseverance vers Airey Hill, endroit choisi pour stationner le rover avant la pause de la conjonction solaire.

Perseverance avait alors photographié cette cible rocheuse, Barrabiddy, pour étudier son emplacement et ses textures. Cette image a suscité des analyses plus approfondies de la part de l'équipe scientifique et a captivé l'attention du public. Acquis le 3 novembre 2023 (Sol 961). Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU.

Tau nous en propose une version 3D :Panos de Neville :

De Thomas Appéré sur UMSF, ciel de Mars joliment ennuagé :

-

2

-

2

-

1

1

-

-

Bonjour,

Il y a 14 heures, Mercure a dit :Cet argument me parait au premier abord extrêmement discutable.

A moins d'avoir un échantillonnage statistique précis du nombre de planètes géantes vs le nombre total de planètes de l'amas IC 348 et de pouvoir le comparer avec un échantillonnage de référence bien étoffé et parfaitement fiable, il m’étonne que l'on puisse en déduire que ces 3 (trois) corps soient des naines brunes.

Ton observation est très loin d'être malvenue. Cependant il est quand même écrit dans l'article

Il y a 16 heures, Huitzilopochtli a dit :Deuxièmement, la plupart des étoiles sont des étoiles de faible masse et les planètes géantes sont particulièrement rares parmi ces étoiles.

La probabilité se fonde aussi sur ce deuxième point.

A contrario, même en considérant, aussi, l'âge de IC 348, la part du doute subsisterait que ces objets ne soient pas des planètes géantes.

Il y a 16 heures, Huitzilopochtli a dit :Bien que l’équipe ne puisse pas exclure cette dernière hypothèse, elle affirme qu’il s’agit bien plus probablement de naines brunes que de planètes éjectées.

-

1

-

2

2

-

-

Bonsoir,

Le JWST a permis d'identifier la plus petite naine brune flottante

Traduction automatique corrigée :

Les naines brunes sont parfois appelées étoiles ratées, car elles se forment comme des étoiles par effondrement gravitationnel, mais n'accumulent jamais suffisamment de masse pour déclencher la fusion nucléaire. Les plus petites naines brunes peuvent chevaucher en masse celles des planètes géantes. Dans leur quête de la plus petite naine brune, les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont trouvé une nouvelle détentrice du record : un objet pesant seulement trois à quatre fois la masse de Jupiter.

Les naines brunes sont des objets qui chevauchent la ligne de démarcation entre les étoiles et les planètes. Elles se forment comme des étoiles, devenant suffisamment denses pour s’effondrer sous leur propre gravité, mais ne deviennent jamais suffisamment denses et chaudes pour commencer à fusionner l’hydrogène et se transformer en étoile. Au bas de l’échelle, certaines naines brunes sont comparables à des planètes géantes, pesant à peine quelques fois la masse de Jupiter.

Les astronomes tentent de déterminer le plus petit objet pouvant se former à la manière d’une étoile. Une équipe internationale utilisant le télescope spatial James Webb a observé une minuscule naine brune flottant librement (non liée gravitationnellent à une étoile) avec seulement trois à quatre fois la masse de Jupiter.

« Une question fondamentale que vous trouverez dans tous les manuels d'astronomie : Quelles sont les plus petites étoiles ? C'est à cela que nous essayons de répondre », a expliqué l'auteur principal Kevin Luhman de la Pennsylvania State University.

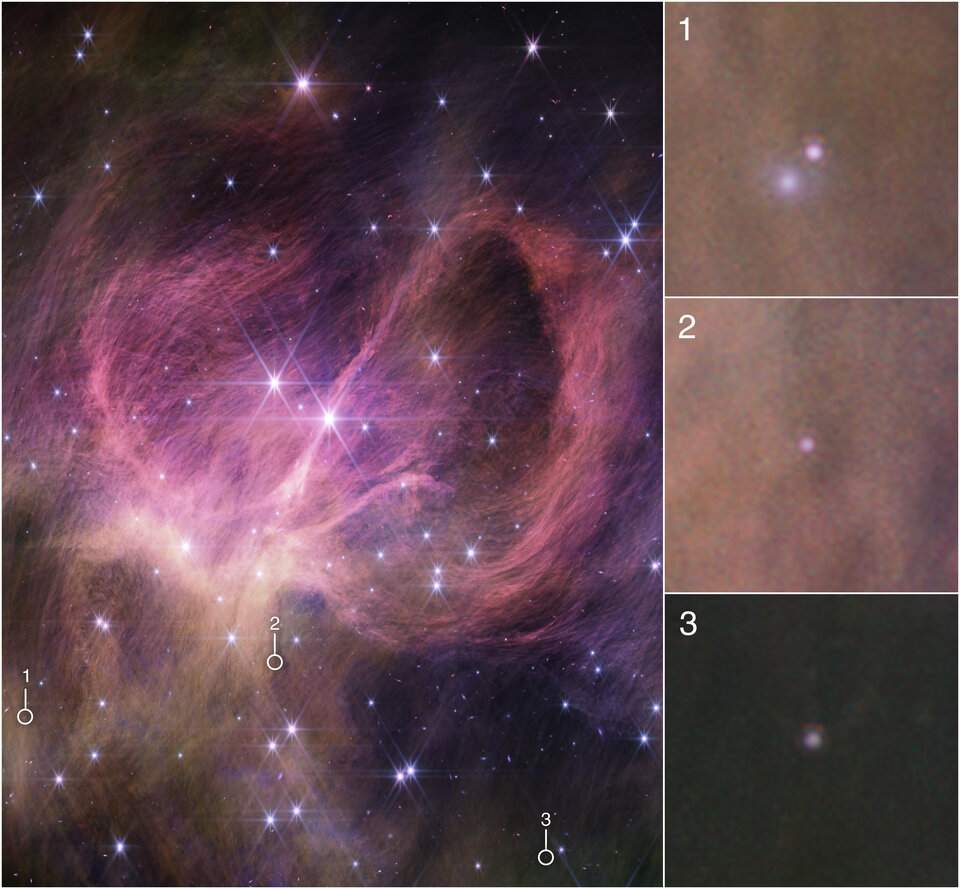

Pour localiser cette nouvelle naine brune, Luhman et sa collègue, Catarina Alves de Oliveira, ont choisi d'étudier l'amas d'étoiles IC 348, situé à environ 1 000 années-lumière de nous, dans la région de formation stellaires de Persée. Cet amas est jeune, âgé d'environ cinq millions d'années seulement. En conséquence, toutes les naines brunes pouvant s'y trouver seraient encore relativement brillantes en lumière infrarouge, rayonnantes à cause de la chaleur de leur formation.

L'équipe a d'abord photographié le centre de l'amas à l'aide de la NIRCam ( Near-Infrared Camera ) du Webb pour identifier les candidates naines brunes à partir de leur luminosité et de leurs couleurs. Ils ont suivi les cibles les plus prometteuses en utilisant le réseau de microobturateurs NIRSpec ( spectrographe proche infrarouge ).

Amas d'étoiles IC 348 (image NIRCam annotée)

La sensibilité infrarouge du JWST était cruciale, permettant à l'équipe de détecter des objets plus faibles que les télescopes au sol. De plus, la vision nette du Webb leur a permis de déterminer quels objets rouges étaient des naines brunes précises et lesquels étaient des galaxies à fond blobby.

Ce processus de vannage a conduit à trois cibles intrigantes pesant de trois à huit masses de Jupiter, avec des températures de surface allant de 830 à 1 500 degrés Celsius. La plus petites d’entre elles ne pèse que trois à quatre fois Jupiter, selon les modèles informatiques.

Expliquer comment une si petite naine brune a pu se former est théoriquement un défi. Un nuage de gaz lourd et dense possède suffisamment de gravité pour s’effondrer et former une étoile. Cependant, en raison de sa gravité plus faible, il devrait être plus difficile pour un petit nuage de s’effondrer pour former une naine brune, et cela est particulièrement vrai pour les naines brunes ayant la masse des planètes géantes.

"Il est assez facile pour les modèles actuels de créer des planètes géantes dans un disque autour d'une étoile", déclare Catarina Alves de Oliveira de l'ESA, chercheuse principale du programme d'observation. « Mais dans cet amas, il serait peu probable que cet objet se soit formé dans un disque, se formant plutôt comme une étoile, et trois masses de Jupiter sont 300 fois plus petites que celle de notre Soleil. Nous devons donc nous demander comment le processus de formation d’étoiles fonctionne pour des masses aussi très petites ?

En plus de fournir des indices sur le processus de formation des étoiles, les minuscules naines brunes peuvent également aider les astronomes à mieux comprendre les exoplanètes. Les naines brunes les moins massives chevauchent les plus grandes exoplanètes ; par conséquent, on s’attendrait à ce qu’elles aient des propriétés similaires. Cependant, une naine brune flottant librement est plus facile à étudier qu’une exoplanète géante puisque cette dernière est cachée dans l’éclat de son étoile hôte.

Deux des naines brunes identifiées lors de cette étude présentent la signature spectrale d'un hydrocarbure non identifié, une molécule contenant à la fois des atomes d'hydrogène et de carbone. La même signature infrarouge a été détectée par la mission Cassini dans les atmosphères de Saturne et de sa lune Titan. On l'a également observé dans le milieu interstellaire, le gaz entre les étoiles.

"C'est la première fois que nous détectons cette molécule dans l'atmosphère d'un objet extérieur à notre système solaire", a expliqué Catarina. « Les modèles pour les atmosphères des naines brunes ne prédisent pas son existence. Nous examinons des objets plus jeunes et de masses plus faibles que jamais auparavant, et nous voyons quelque chose de nouveau et d'inattendu.

Étant donné que les objets se situent bien dans la gamme de masse des planètes géantes, cela soulève la question de savoir s’il s’agit bien de naines brunes ou de planètes géantes qui auraient été éjectées de systèmes planétaires. Bien que l’équipe ne puisse pas exclure cette dernière hypothèse, elle affirme qu’il s’agit bien plus probablement de naines brunes que de planètes éjectées.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2023/12/Star_Cluster_IC_348_NIRCam_compass_image

Amas d'étoiles IC 348

Une planète géante éjectée est peu probable pour deux raisons. Premièrement, de telles planètes sont généralement rares par rapport aux planètes de masse plus petite. Deuxièmement, la plupart des étoiles sont des étoiles de faible masse et les planètes géantes sont particulièrement rares parmi ces étoiles. En conséquence, il est peu probable que la plupart des étoiles de l’IC 348 (qui sont des étoiles de faible masse) soient capables de produire des planètes aussi massives. De plus, comme l’amas n’a que cinq millions d’années, les planètes géantes n’ont probablement pas eu le temps de se former puis d’être éjectées de leur système.

La découverte d’autres objets de ce type contribuera à clarifier leur statut. Les théories suggèrent que les planètes "voyou" sont plus susceptibles d'être trouvées à la périphérie d'un amas d'étoiles, donc élargir la zone de recherche pourrait les identifier si elles existent dans IC 348.

Les travaux futurs pourraient également inclure des enquêtes plus longues permettant de détecter des objets plus faibles et plus petits. La courte enquête menée par l’équipe devait détecter des objets aussi petits que deux fois la masse de Jupiter. Des relevés plus longs pourraient facilement atteindre une masse de Jupiter.

Ces observations ont été prises dans le cadre du programme d'observation en temps garanti n° 1229 . Les résultats ont été publiés dans l' Astronomical Journal.

https://www.stsci.edu/jwst/science-execution/program-information?id=1229

Article original : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad00b7-

7

7

-

-

Le 29/09/2023 à 16:08, Bruno- a dit :(si j'ai bien compris, les images de LICIAcube sont réservées aux chercheurs concernés et n'ont pas à être divulguées au grand public à deux ou trois exceptions près).

Bonjour,

Phil Stooke sur UMSF a posté quelques unes des images faites par LICIA le petit Cubesat de la mission (celle insérée en haut à droite provient du vaisseau DART lui-même) :

Puis sur correspondance d'imagerie DART/LICIA, localisation de caractéristiques de surface sur Didymos :

-

1

-

1

1

-

-

Article (en anglais, long et assez pointu) dans la revue Nature présentant une analyse des résultats obtenus grâce au géo-radar du rover chinois Zhurong.

https://www.nature.com/articles/s41550-023-02117-3.pdf

Présentation :

Utopia Planitia est le plus grand bassin sédimentaire martien qui a connu et enregistré des variations du paléoclimat. Des structures de subsurface en couches ont été identifiées par géoradar dans le sud d'Utopia Planitia, mais les variations latérales de la subsurface, potentiellement liées à l'évolution du paléoclimat martien, n'ont pas été étudiées. Nous rapportons ici les modèles de variation latérale de fréquence des réfections du radar de Zhurong et les interprétons comme des terrains polygonaux enfouis à une profondeur de 35 m. Seize zones de sols polygonaux ont été identifiés à une distance de ∼1,2 km, ce qui suggère une large distribution de ce type de terrain sous Utopia Planitia. Le contraste au-dessus et au-dessous de ∼35 m de profondeur représente une transformation notable de l'activité aqueuse et/ou des conditions thermiques au cours de l'Hespérien tardif et du début de l'Amazonien. Les polygones enfouis interprétés, peuvent-être générés par des cycles de gel-dégel, impliquent une forte variabilité paléoclimatique aux latitudes basses à moyennes (∼25° N), potentiellement due à l'ancienne forte obliquité de Mars.-

1

-

3

3

-

-

Bonsoir,

Quelques précisions supplémentaires :

https://global.jaxa.jp/press/2023/12/20231205-1_e.html

Traduction automatique corrigée :

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) a le plaisir d'annoncer que le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), lancé le 7 septembre 2023, fonctionne actuellement sans problème. Alors que l'alunissage était initialement prévu pour janvier ou février 2024, en fonction du cours des opérations, il se déroulera désormais comme suit :

Samedi 20 janvier 2024 vers 00h00 (JST) Début de la descente vers la surface Lunaire

Vers 00h20 (JST) Atterrissage sur le sol lunaire

Veuillez noter que si l'atterrissage n'est pas réalisé ce jour là, une prochaine opportunité est prévue vers le 16 février 2024.

SLIM vise à réaliser un atterrissage avec une précision inférieure à 100 mètres. Il s’agit d’un atterrissage d’une précision sans précédent sur un corps gravitationnel tel que la Lune, et les résultats devraient contribuer aux programmes tels que l’exploration spatiale internationale actuellement à l’étude.

Calendrier à venir menant à l'alunissage:

25 décembre 2023 Insertion en orbite lunaire

Mi-janvier 2024 Début des préparatifs de l'alunissage (ajustement de l'orbite)

19 janvier 2024 Achèvement de la transition orbitale avant atterrissage

-

2

-

-

Bonjour,

Le 08/11/2023 à 13:55, BERNARD GAUTIER a dit :Se touchent-ils réellement ou il y a vraiment un espace vide entre les 2 ?

S'ils se touchent comme le nom de "binaire de contact" indique alors le pont de matière reliant les deux lobes devrait être très tenu et dans l'ombre ou pénombre.

Le 08/11/2023 à 15:52, BERNARD GAUTIER a dit :De plus, ce qui serait intéressant, ce serait de connaitre la période de rotation de la lune binaire et voir si elle est synchrone ou non par rapport à sa révolution autour de Dinkinesh.

Remarque particulièrement pertinente puisque qu'elle est finalement démontrée par les images...

Quelques nouvelles vues de Dinkinesh et de Selam et reponse à une question posée Par Bernard :

Anaglyphe de Hungry4info du "couple" (UMSF)

Deux animations, la première de Dinkinesh seul, la seconde de Selam semblant apporter la preuve que ses deux composants en rotation synchronisée constituent bien un binaire en contact :

-

1

-

5

5

-

-

Bonjour,

Extrait du bulletin du WGSBN (Working Group on Small Body Nomenclature) émanation de l'IAU (International Astronomical Union)

Un nom a été attribué à la petite lune de Dinkinesh :

152830 Dinkinesh I = Selam

"Selam is the name given to the fossil remains of a 3-year old Australopithecus afarensis female, the same species as the Lucy fossil. It was found in Dikika, Ethiopia, in 2000 by paleoanthropologist Zeresenay Alemseged. The name is an Ethiopian word meaning "peace" and was suggested for Dinkinesh's satellite by Swiss planetary scientist Raphael Marschall."

-

1

-

1

1

-

-

il y a une heure, Superfulgur a dit :A ce propos, un jour, Andrei Linde m'a dit...

Me rappelle pu.

" Allez ! Un dernier pour la route ? "...

-

Bonsoir,

Le making-of de Juice : le film (En anglais - Durée 2 heures)

Une planète géante. Trois lunes glacées. Un voyage de huit ans. Un vaisseau spatial spécial.

Construire une mission vers Jupiter a nécessité des années de planification et des milliers de personnes. Maintenant que Juice est enfin en route vers sa destination, nous allons dans les coulisses pour découvrir l'histoire de la fabrication de Juice.

Le film présente des entretiens exclusifs avec des scientifiques et des ingénieurs de toute l'Europe, ainsi que des images des coulisses de la planification, des tests et du lancement de cette mission unique en son genre.

Suivez les trois dernières années de la vie de Juice sur Terre. Découvrez pourquoi la mission a été nommée Juice, comment les équipes travaillant sur le vaisseau spatial ont géré la pandémie de COVID-19 et pourquoi le vaisseau spatial porte une plaque spéciale dédiée à Galilée. Rejoignez Juice alors qu'il est assemblé, sondé et testé pour être certain qu'il est prêt pour le voyage vers Jupiter. Et vivez l'émotion lorsque Juice est placé dans une fusée et lancé dans l'espace, marquant le début de son aventure de 12 ans dans le système solaire.

https://www.esa.int/Science_Exploration

-

1

-

3

3

-

-

Bonjour,

Estimation récemment révisée des densités et examen de la forme des particules des échantillons de Ryugu rapportés par Hayabusa2

https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-023-01904-6

Résumé :

Dans cette étude, 724 grains de Ryugu correspondant à 40,3 % en poids du total des échantillons, on estime leurs densités en utilisant une méthode d'étalonnage plus fiable pour évaluer leurs volumes.

Parmi ces 724 particules et fragments, les densités apparentes de 637 ont été estimées à 1,79 ± 0,31 g/cm 3 (variation de 1 σ ) pour des poids de 0,5 à 100 mg, nous avons considéré cette valeur comme étant représentative de l'échantillon rapporté de l'astéroïde Ryugu. Les densités apparentes obtenues étaient indépendantes des formes de grains 3D. La cohérence de la densité moyenne entre ce résultat et celui obtenu par la méthode XCT pour 16 grains Ryugu conforte la représentativité de la densité moyenne de 1,79 g/cm 3 .

Les densités apparentes des 392 particules dans la chambre A et des 245 contenus dans la chambre C suivaient des distributions distinctes et présentaient respectivement des valeurs moyennes de 1,81 ± 0,30 et 1,76 ± 0,33 g/cm 3 (variation de 1 σ ). Bien que la différence soit faible, les résultats suggèrent que leurs densités peuvent variées selon les sites d'échantillonnage.

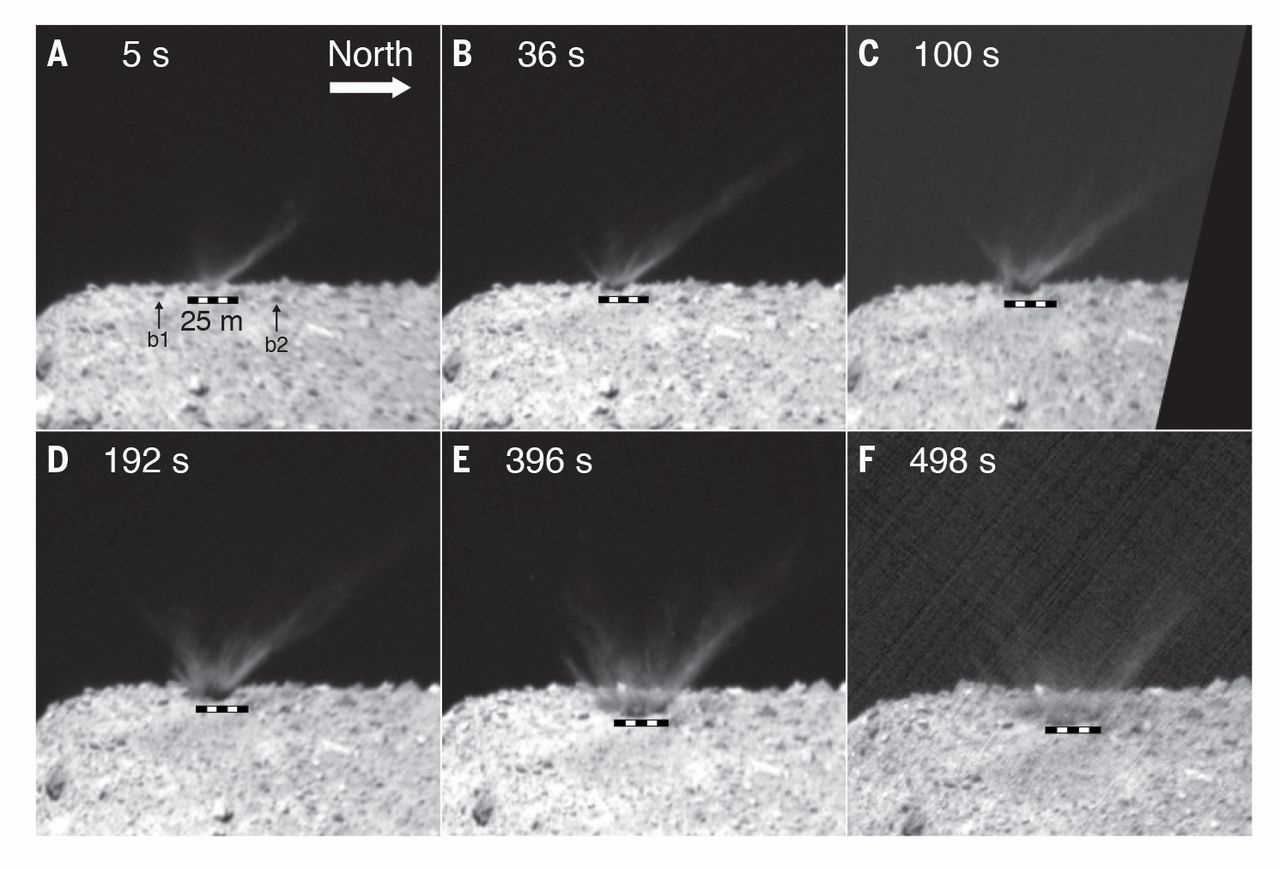

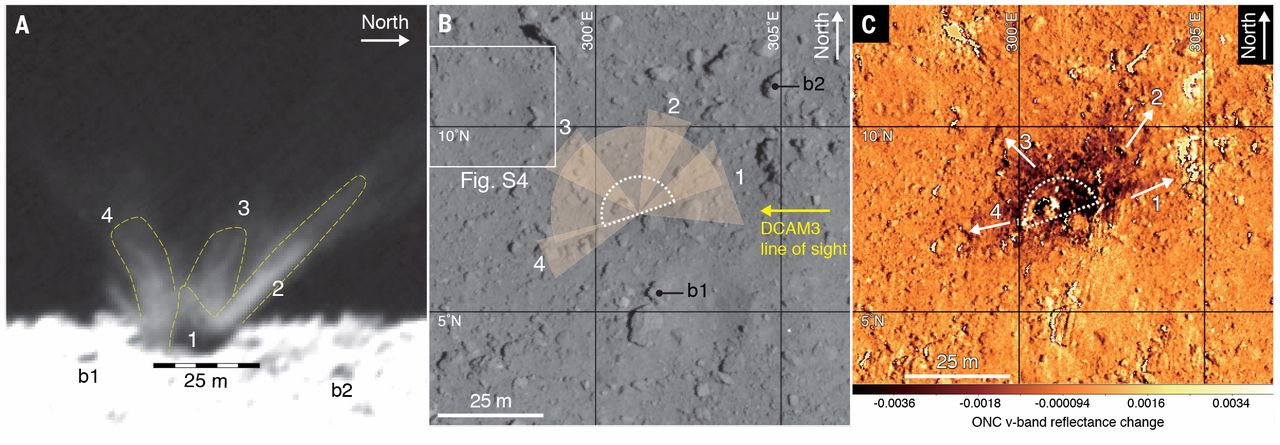

J'ouvre ici une parenthèse. Il s'agit d'un rappel sur les deux prélèvements réalisés sur Ryugu par Hayabusa 2 et d'une description rapide de ce en quoi ils diffèrent :

1) Le prélèvement du premier échantillon a eu lieu le 21 février 2019.

Lorsque le cornet d'échantillonnage touche le sol, un projectile de 5 grammes en tantale est tirée à une vitesse de 300 mètres par seconde. L'impact soulève un nuage de débris dont certains ont une taille jusqu'à quelques dizaines de centimètres. Une partie des particules de roches plus petites pénètre dans le système d'échantillonnage et est stockée dans un des trois compartiments prévus à cet effet. Le site de ce premier prélèvement est baptisé Tamatebako (en japonais : boite à trésors).

Puis,

2) En avril 2019 la sonde spatiale doit recueillir un deuxième échantillon sur l'astéroïde en utilisant une technique de prélèvement différente de celle mise en œuvre pour le premier échantillon. Hayabusa 2 doit tout d'abord créer un cratère artificiel puis prélever un échantillon à cet endroit.

L'impacteur SCI (Small Carry-On Impactor), d'une masse de 2,5 kg, a la forme d'un cône de 30 cm de diamètre et de 21,7 cm de hauteur. Il est constitué d'un disque de cuivre de deux kilogrammes et d'une charge explosive.

Le 5 avril 2019, la sonde arrivée à une altitude 500 mètres éjecte l'impacteur puis s'éloigne dans une direction perpendiculaire à son axe de descente pour se mettre à l' écart des éjectats. Elle largue aussi une caméra autonome DCAM3 (Deployable camera 3) qui est chargée de filmer l'impact.

Images de l'impact :

Gif du cratère créé :

Quatre mois plus tard, le 11 juillet, la trompe du système de prélèvement touche le sol excavé du nouveau cratère et une deuxième cartouche est tirée.

Les images prises par la caméra embarquée CAM-H de la sonde montrent que l'opération est réussie.

Gif du second prélèvement de Roman Tkachenko (UMSF)L'intérêt du deuxième prélèvement était d'obtenir un matériau de la sous-surface de Ryugu.

(Reprenons les explications pour l'étude des prélèvements

La densité apparente moyenne des grains de Ryugu comprise entre 1,57 et 1,91 g/cm 3 est équivalente à celle signalée pour les fragments de chondrites CI d'Orgueil et semble confirmer que les échantillons de Ryugu sont similaires aux chondrites CI.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Météorite_d'Orgueil

La microporosité des particules de Ryugu examinées a été estimé approximativement entre 26 et 31 %, ce qui est légèrement supérieur aux dernières données pour la chondrite Orgueil CI et proche de la valeur la plus basse pour les roches de taille moyenne de Ryugu.

Les distributions de poids et de taille montrent des distributions approximativement linéaires (≥ 1,0 mg et ≥ 1,5 mm). En supposant que les distributions suivent la loi de puissance, le rapport des courbes (distributions poids/taille) est d'environ 1 sur 3, ce qui suggère que les densités des grains prennent approximativement la même valeur dans cette plage.

Les rapports axiaux pour la taille des fragments de l'échantillon ont montré une distribution similaire à celle des particules éjectées de la surface lors des opérations d'échantillonnage. Les grains et cailloux de Ryugu de taille millimétrique à centimétrique peuvent avoir une forme presque uniforme, même si l'échantillon rapporté sur Terre présente une relative différence à cause du grattage mécanique dans le récipient d'échantillons.

Dans cette étude, nous avons rapporté les valeurs de densité apparente plus précises et représentatives des grains Ryugu. Cependant, dans notre travail, la détermination de la plage de densité des grains individuels présente des limites en raison d'une incertitude relativement grande dans l'estimation des volumes. La prochaine étape consiste à obtenir des données de densité individuelles encore plus précises.

Enfin, nous avons installé un système d'imagerie micro-CT (micro-tomodensitométrie (micro-CT) est une méthode d'imagerie qui génère des images tridimensionnelles détaillées des structures internes) dans notre installation d'analyse en février 2023. L'utilisation du micro-CT fournira des mesures plus précises, non seulement de la densité apparente, mais également de la porosité des particules. De plus, l’imagerie micro-CT permet des mesures de taille plus précises et des analyses détaillées de la forme des grains. Bien que le nombre de particules examinées puisse être limité avec cette technique, les données fournies aideront à encore mieux comprendre la densité et d'autres propriétés physiques des grains, et elles fourniront aussi des indices sur leur formation et leur histoire évolutive sur Ryugu.Lien source :

https://curation.isas.jaxa.jp/en/topics/23-11-15.html

-

3

-

2

2

-

-

Bonsoir,

Un système à double rotor pour la prochaine génération d'hélicoptères martiens était testé dans le simulateur spatial de 8 m du Jet Propulsion Laboratory, le 15 septembre. Plus longues et plus résistantes que celles utilisées sur l’hélicoptère Ingenuity Mars, les pales en fibre de carbone ont atteint des vitesses quasi supersoniques lors de ces tests. NASA/JPL-Caltech

"Nous avons fait tourner nos pales jusqu'à 3 500 tr/min, soit 750 tours par minute plus vite que les pales Ingenuity", a déclaré Tyler Del Sesto, chef d'essai adjoint de l'hélicoptère de récupération d'échantillons au JPL. « Ces pales plus efficaces sont désormais plus qu’un exercice hypothétique. Elles sont opérationnelles pour le vol.

Expérience acquise avec Ingenuity

À peu près au même moment, et à environ 160 millions de kilomètres de là, Ingenuity recevait l'ordre d'essayer des choses que l'équipe de Mars Hélicopter n'aurait jamais imaginé pouvoir faire.

Ingenuity ne devait initialement pas voler plus de cinq fois. Avec son premier vol inscrit dans le carnet de mission il y a plus de deux ans et demi, l'hélicoptère a dépassé de 32 fois sa mission prévue de 30 jours et a volé 66 fois. Chaque fois qu’Ingenuity décolle, il couvre de nouveaux territoires, offrant une perspective qu’aucune mission planétaire précédente n’aurait pu atteindre. Mais dernièrement, Team Ingenuity a fait faire un vol à son giravion à énergie solaire comme jamais auparavant.

"Au cours des neuf derniers mois, nous avons doublé notre vitesse et notre altitude maximales, augmenté notre taux d'accélération verticale et horizontale et avons même appris à atterrir plus lentement", explique Travis Brown, ingénieur en chef d'Ingenuity au JPL. "L'expérience acquise fournit des données inestimables qui peuvent être utilisées par les concepteurs de missions pour les futurs hélicoptères martiens."

Limités par des considérations d’énergie disponible et de température du moteur, les vols Ingenuity durent généralement environ deux à trois minutes. Bien que l'hélicoptère puisse couvrir plus de distance en un seul vol en volant plus vite, le faire trop vite peut perturber le système de navigation embarqué. Le système utilise une caméra qui reconnaît les roches et autres éléments de surface lorsque ceux-ci se déplacent dans son champ de vision. Si ces "repères" apparaissent trop rapidement, le système peut dysfonctionner.

Ainsi, pour atteindre une vitesse plus élevée, l’équipe envoie des commandes à Ingenuity pour voler à des altitudes plus hautes (les instructions sont envoyées à l’hélicoptère avant chaque vol), ce qui permet de conserver les repères au sol visibles plus longtemps. Le vol 61 a établi un nouveau record d'altitude de 24 mètres en vérifiant la configuration des vents martiens. Avec le vol 62, l'hélicodrone avait établi un record de vitesse de 10 mètres par seconde tout en repérant un site pour l'équipe scientifique du rover Perseverance.

L'équipe a également expérimenté la vitesse d'atterrissage d'Ingenuity. L'hélicoptère a été conçu pour entrer en contact avec la surface à une vitesse relativement rapide de 1 m/s afin que ses capteurs embarqués puissent facilement confirmer l'atterrissage et arrêter les rotors.

Un hélicoptère qui atterrit plus lentement pourrait être conçu avec un train d'atterrissage plus léger. Ainsi, sur les vols 57, 58 et 59, on a pu démonter qu'Ingenuity pouvait atterrir à des vitesses 25 % plus basses que celles auxquelles l'hélicoptère était initialement conçu pour se poser.

En décembre, après la conjonction solaire , Ingenuity devrait effectuer deux vols à grande vitesse au cours desquels il exécutera un ensemble d'évolutions avec des angles de tangage et de roulis pour mesurer ses performances.

"Les données seront extrêmement utiles pour affiner nos modèles aéromécaniques du comportement des giravions martiens", explique Brown. « Sur Terre, de tels tests sont généralement effectués lors des premiers vols. Mais ce n'est pas là que nous voulons voler. Vous devez être un peu plus prudent lorsque vous travaillez aussi loin de l'atelier de réparation le plus proche.

-

1

-

2

2

-

-

Bonjour,

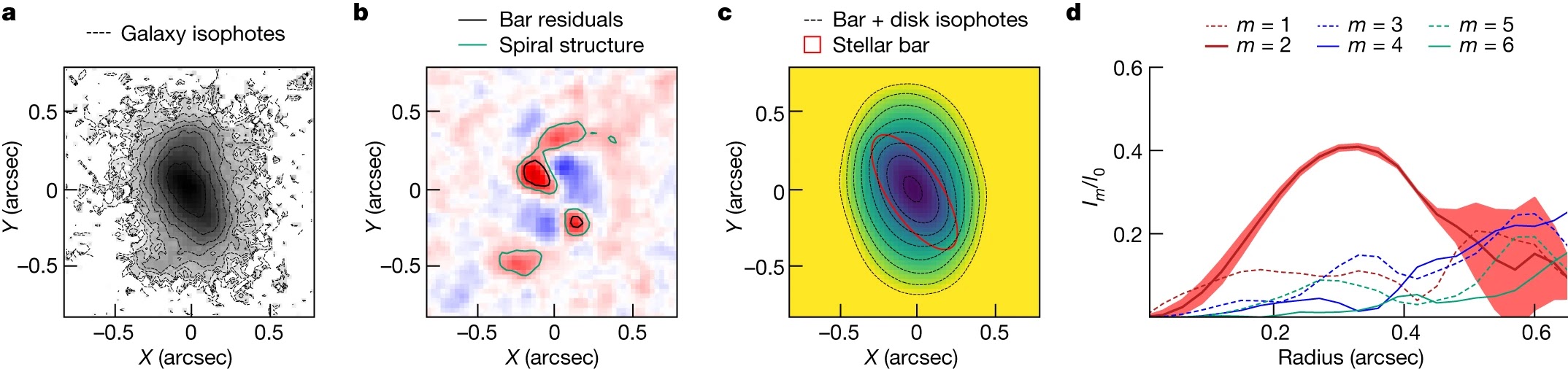

Grace au JWST les chercheurs découvrent une galaxie barrée seulement 2 milliards d'années après le Big Bang.

Article sur "ça se passe là-haut" avec le décryptage du Doc :

https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2023/11/une-equipe-dastrophysiciens-vient-de.html

Article source publié dans Nature :

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06636-x

-

2

-

-

@George Black Ton argumentation à l'air solide mais un point me semble interrogeable.

il y a 12 minutes, George Black a dit :La Saturn V, c'est avant, de nombreux essais, dans le cadre du programme Saturn, entre les Saturn I (10 essais), les Saturn IB (5 essais, dont 2 vols habités) puis les Saturn 5 à proprement parlé (3-4 vols d'essai selon comment on les compte). Au total, cela représente presque 20 vols d'essais... sur 8 ans.

Sans parler de tout le savoir faire acquis sur d'autres lanceurs plus modestes, au prix de nombreuses explosions.

Ici, dans le cadre de SpaceX...

Es - ce à dire que SpaceX n'a pas tiré d'enseignements de la Falcon9 pour construire la suite ?!...

-

Bonsoir,

Démonstration de communication optique dans l'espace profond de la NASA qui envoie et reçoit ses premières données :

L'expérience Deep Space Optical Communications ( DSOC ) de la NASA a envoyé par laser proche infrarouge codé des données de test d'une distance de près 16 millions de kilomètres (soit environ 40 fois plus loin que la distance nous séparant de la Lune) vers le télescope Hale de l'observatoire Palomar du Caltech dans le comté de San Diego, en Californie. Il s’agit de la démonstration la plus lointaine jamais réalisée de communications optiques.

À bord du vaisseau spatial Psyché récemment lancé, DSOC est configuré pour envoyer des données test à large bande passante sur Terre au cours de sa démonstration technologique de deux ans, alors que Psyché se rend dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le Jet Propulsion Laboratory gère à la fois DSOC et la sonde Psyche.

La démonstration technologique a effectué une opération de transmission dans les premières heures du 14 novembre après que son émetteur-récepteur laser de vol se soit verrouillé sur une puissante balise laser de liaison montante du laboratoire de communication des installations de Table Mountain du JPL, près de Wrightwood, en Californie. La balise de liaison montante a aidé l'émetteur-récepteur à diriger son laser de liaison descendante vers Palomar (qui se trouve à 130 kilomètres au sud de Table Mountain) tandis que les systèmes automatisés de l'émetteur-récepteur et des stations au sol affinaient le pointage.

Apprenez-en davantage sur la manière dont DSOC sera utilisé pour tester pour la première fois la transmission de données à large bande passante au-delà de la Lune – et comment il pourrait transformer l’exploration de l’espace lointain. Crédit : NASA/JPL-Caltech/ASU (Traduction des sous-titres possibles avec les paramètres)

« Réaliser cette opération l'une des nombreuses étapes critiques du DSOC dans les mois à venir, ouvrant la voie à des communications à très haut débit de données, capables d'envoyer des informations scientifiques, des images haute définition et des vidéos en streaming pour permettre le prochain pas de géant de l'humanité : envoyer des humains vers Mars », déclare Trudy Kortes, directrice des démonstrations technologiques au siège de la NASA à Washington.

Les données test ont également été envoyées simultanément via les lasers de liaison montante et descendante, une procédure connue sous le nom de « établissement du lien » qui est l’un des principaux objectifs de l’expérience. Bien que la démonstration technologique ne transmette pas les données de la mission Psyché, elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Psyché pour garantir que les opérations DSOC n'interfèrent pas avec celles du vaisseau spatial.

"Le test de mardi matin a été le premier à intégrer entièrement les ressources au sol et l'émetteur-récepteur de vol, obligeant les équipes opérationnelles DSOC et de Psyche à travailler en tandem", explique Meera Srinivasan, responsable des opérations DSOC au JPL. "C'était un défi formidable, mais nous pendant un court laps de temps, nous avons pu transmettre, recevoir et décoder certaines données."

Avant cette réalisation, le projet devait exécuter plusieurs actions, comme le retrait du capot de protection de l'émetteur-récepteur laser et la mise sous tension de l'instrument. Pendant ce temps, le vaisseau spatial Psyché effectuait ses propres vérifications, notamment en activant ses systèmes de propulsion et en testant les instruments qui seront utilisés pour étudier l'astéroïde Psyché en 2028.

L'équipe opérationnelle des émetteurs-récepteurs laser de vol pour la démonstration de la technologie Deep Space Optical Communications (DSOC) de la NASA travaille dans la zone de support de la mission Psyché au JPL aux premières heures du 14 novembre, lorsque le projet a atteint les « premières lueurs ». NASA/JPL-Caltech

Avec le succès de cette première phase de transmissions, l'équipe DSOC va maintenant travailler à régler très précisément les systèmes qui contrôlent le pointage laser de liaison descendante sur l'émetteur-récepteur. Une fois cela fait, le projet pourra commencer sa démonstration durable de la transmission des données à large bande passante depuis la sonde vers Palomar, à différentes distances de la Terre. Ces données prennent la forme de bits (les plus petites unités de données qu'un ordinateur peut traiter) codées dans les photons du laser. Après qu'un réseau spécial de détecteurs supraconducteurs à haute sensibilité ait détecté les photons, de nouvelles techniques de traitement du signal sont utilisées pour extraire les données des photons qui arrivent au télescope Hale.

L'expérience DSOC vise à démontrer des débits de transmission de données 10 à 100 fois supérieurs à ceux des systèmes radiofréquences de pointe utilisés aujourd'hui par les engins spatiaux. Les communications radio et laser proche infrarouge utilisent des ondes électromagnétiques pour transmettre des données, mais la lumière proche infrarouge regroupe les données en ondes beaucoup plus serrées, permettant aux stations au sol de recevoir un package beaucoup plus important. Cela facilitera les futures missions d’exploration humaine et robotique, et autorisera l'emploi les instruments scientifiques à plus haute résolution.

Les opérateurs d'émetteurs laser au sol DSOC posent pour une photo au laboratoire de télescope de communications optiques des installations de Table Mountain du JPL, près de Wrightwood, en Californie, peu de temps après que la démonstration technologique ait atteint la « première lumière » le 14 novembre. NASA/JPL-Caltech

"La communication optique est une aubaine pour les scientifiques. Les chercheurs veulent toujours tirer plus d'informations des missions spatiales et devrait contribuer à l'exploration humaine de l'espace lointain", affirme le Dr Jason Mitchell, directeur de la division Advanced Communications and Navigation Technologies au sein de la NASA. (SCaN). "Plus de données signifie plus de découvertes."

Alors que la communication optique a été démontrée en orbite terrestre basse et jusqu'à la distance de la Lune, DSOC est le premier test dans l'espace lointain. Tout comme l’utilisation d’un pointeur laser pour suivre une pièce de monnaie en mouvement à un kilomètre et demi de distance, la visée d’un faisceau laser sur des millions de kilomètres nécessite un « pointage » extrêmement précis.

La démonstration doit également compenser le temps nécessaire à la lumière pour voyager du vaisseau spatial à la Terre sur de grandes distances (il a fallu environ 50 secondes pour transmettre de Psyché à la Terre lors du test du 14 novembre). Pendant ce temps, le vaisseau spatial et la planète ont bougé, les lasers de liaison montante et descendante doivent donc compenser leurs changements de positions.

« Réaliser ces premières transmissions est une formidable réussite. Les systèmes au sol ont détecté avec succès les photons laser de l'espace lointain provenant de l'émetteur-récepteur de vol du DSOC à bord de Psyché », se réjouit Abi Biswas, technologue de projet pour le DSOC au JPL. « Et nous avons également pu envoyer des données, ce qui signifie que nous avons pu échanger des « morceaux de lumière » depuis et vers l’espace lointain. »

-

4

-

-

Le premier étage B9 se serait brisé peu après sa séparation du starship, pour explosé ensuite sans que nous sachions si l'explosion a été volontairement déclenchée.

-

2

-

mars 2020 rover

dans Astronomie générale

Posté(e)

Salut,

Récapitulatif des évènements pendant mon absence :

Le 25 janvier 2024

Nouvelle année, nouvelles images martiennes !

Écrit par Eleni Ravanis, collaboratrice étudiante à l'Université d'Hawaï à Mānoa

Cette image de la cible scientifique de proximité de la surface de Minga a été acquise le 11 janvier 2024 (Sol 1029) à l'aide de l'instrument Mastcam-Z. Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU.

Depuis son arrêt à Airey Hill pendant la conjonction solaire en novembre, Perseverance a été occupée à explorer. Nous avons roulé vers le nord depuis Airey Hill jusqu'à Flat Point, où nous avions les meilleures vues pour réaliser des images à l'aide de Mastcam-Z de certaines des parties les plus profondes de l'unité de marge. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le sud-est, parallèlement à une crête qui montre une stratification apparente, et avons photographié des cibles, notamment Burnt Island et Lily Bay . Il était alors temps de conclure notre excursion dans la zone connue sous le nom de Gnaraloo Bay, de traverser à nouveau Jurabi Point et de continuer vers l'est à travers l'unité Marginale. Notre prochain objectif est d'atteindre une zone appelée Beehive Geyser, située du côté est de l'unité de marge et adjacente au canal Neretva Vallis. Si vous souhaitez rester au courant de l'endroit où Perseverance se rend, vous pouvez voir le parcours du rover et sa position actuelle sur cette carte interactive.

https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/where-is-the-rover/

L’équipe scientifique et opérationnelle de Mars 2020 ont pris un temps d’arrêt bien mérité pendant les vacances de décembre, mais les opérations ont repris début janvier. L'unité de marge s'est avérée un terrain difficile, donc la progression de la conduite a été lente, mais Perseverance continue (vous l'aurez deviné !) à persévérer. Nous avons mené des recherches scientifiques de proximité sur une cible rocheuse de surface dépoussiérée nommée Minga en utilisant PIXL, SHERLOC et WATSON (Minga est visible dans l'image Mastcam-Z ci-dessus).

Malheureusement, un problème SHERLOC lors de ces activités scientifiques de proximité a laissé le bras non rangé et nous a empêché de repartir. L’équipe a depuis rangé le bras, les ingénieurs de Mars 2020 ont travaillé pour diagnostiquer le problème et le rover a repris la route.

De Hungry4info (UMSF) "SHERLOC semble avoir des problèmes avec son couvercle de protection coincée. Un certain nombre d'activités de diagnostic semblent avoir été réalisées. Voici une superbe animation montrant une rotation de la tourelle"

Comme toujours, nous avons profité du temps bonus sur notre dernier site pour rassembler un trésor d’observations scientifiques. Il s'agit notamment de l'imagerie multispectrale Mastcam-Z des cibles Browera et Naronga , qui montrent une délicieuse diversité de minéraux au niveau des grains qui apparaissent comme un kaléidoscope de couleurs dans nos produits de données multispectrales ; Observations SCAM LIBS et VISIR sur des veines potentielles sur les cibles Yardie Creek et Ayliff ; et imagerie multispectrale SCAM LIBS et VISIR et Mastcam-Z de la cible Quailing qui montre une texture piquée intéressante.

On ne s'ennuie jamais sur Mars, et nous attendons avec impatience de nombreuses nouvelles observations en 2024 !

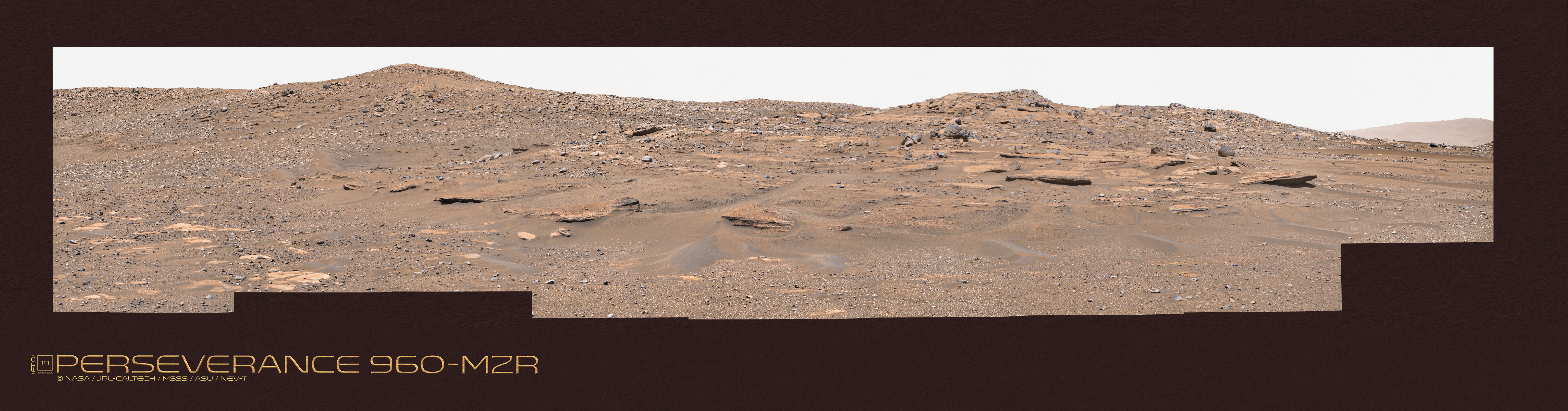

De tau (sol 1029)

(Sol 1030)

Mosaïque combinée de micro-imageur à distance Sol 1029 et Sol 1035 SuperCam. Pour le contexte Mastcam-Z et Navcam.

01 février 2024

Des roches lumineuses à l'horizon : un aperçu passionnant d'un territoire inexploré

Écrit par Adrian Broz, chercheur postdoctoral à l'Université Purdue/Université de l'Oregon

image Mastcam-Z (Sol 1039,) montrant des affleurements lumineux et clairs près du bord du cratère Jezero (en haut au centre) à environ 4 km, avec des rochers aux tons plus foncés au premier plan (au centre ). Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU.

Persévérance est intensément occupé par sa campagne sur les unités de marge , où les signatures orbitales des minéraux carbonatés semblent les plus fortes. Après la collecte d' une carotte de roche forée dans l'unité Marginale, suivie de 20 Sols (jours martiens) garés dans notre espace de travail actuel, Perseverance a eu suffisamment de temps pour explorer les roches adjacentes et effectuer une imagerie multispectrale longue distance du bord du cratère Jezero avec l'instrument Mastcam-Z.

L’équipe scientifique a travaillé 24 heures sur 24 pour comprendre l’origine, la composition et l’histoire de l’altération des roches massives aux tons sombres de l’unité Margin. Les défis sont cependant nombreux, car bon nombre de ces roches exposées sont recouvertes d’une épaisse couche de poussière qui obscurcit en partie notre capacité à comprendre leur véritable composition.

Perseverance s’approche d’un petit cratère d’impact d’environ 50 m de large qui a créé une coupe transversale naturelle des couches rocheuses de l’unité Marginale, offrant potentiellement de nouvelles vues du substrat rocheux plus profond. L'équipe attend avec impatience des images de l'intérieur de ce petit cratère, qui pourraient révéler des informations sur la mise en place de l'unité de marge supérieure.

Lors de la prochaine traversée du rover, Perseverance grimpera sur le bord du cratère Jezero après un arrêt à Neretva Vallis, un canal profond qui semble avoir autrefois alimenté en eau et en sédiments le cratère Jezero. Le premier aperçu au loin de ce territoire inexploré n’a pas déçu !

De tau : Neretva vallis en amont au loin sur le sol 1041