-

Compteur de contenus

3 417 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

6 -

Last Connexion

Soon available - 45766

Messages posté(e)s par Huitzilopochtli

-

-

il y a une heure, biver a dit :(mais pas de quoi éclairer - juste détectable en photo quand le ciel ne parrait pas d'un noir profond)?

Sans doute sur Terre, mais sur Mars le phénomène est peut-être plus intense ?...

-

Bonjour,

Certains pourraient s'y tromper, il ne s'agit pas là d'une aurore polaire...

Une lueur verte dans la nuit martienne

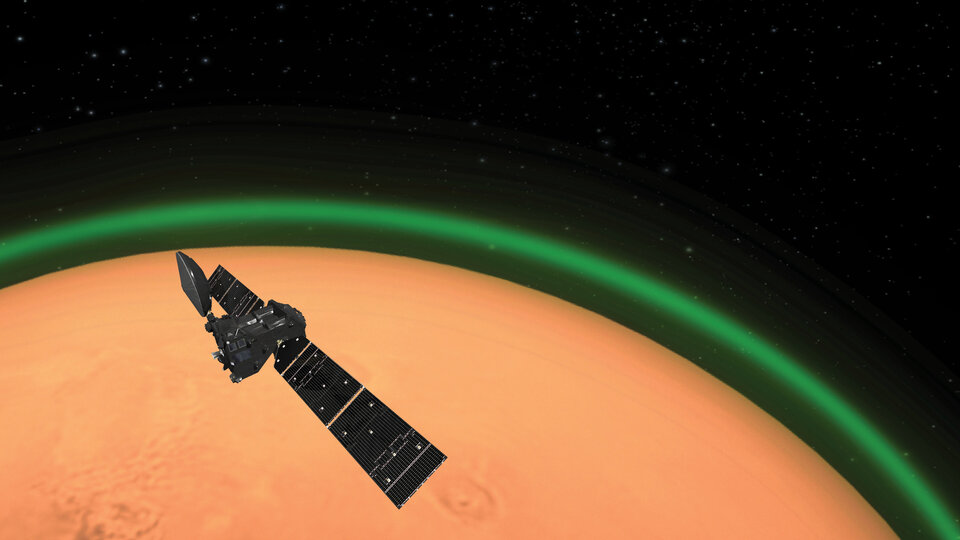

Lorsque les futurs astronautes exploreront les régions polaires de Mars, ils pourraient voir une lueur verte éclairer le ciel nocturne. Pour la première fois, une lueur nocturne visible a été détectée dans l'atmosphère martienne par la mission ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de l'ESA.

Sous un ciel clair, la lueur pourrait être suffisamment brillante pour que les humains puissent voir et que les rover puissent naviguer pendant les nuits sombres. Ces "Nightglows" sont également observé sur Terre. Pour Mars, c'était quelque chose d'attendu, mais jamais observé en lumière visible jusqu'à présent.

La lueur nocturne atmosphérique se produit lorsque deux atomes d’oxygène se combinent pour former une molécule d’oxygène, à environ 50 km au-dessus de la surface planétaire.

Les atomes d'oxygène se déplacent : ils se forment du côté diurne de la planète lorsque l'énergie solaire dissocie carbone et oxygène des molécules de dioxyde de carbone. Lorsque les atomes d’oxygène migrent vers le côté nocturne et cessent d’être excités par le Soleil, ils s'associent à nouveau pour reformer une molécule à des altitudes plus basses.

"Cette émission est due à la recombinaison d'atomes d'oxygène créés dans l'atmosphère et transportés par les vents vers les hautes latitudes, à des altitudes de 40 à 60 km dans l'atmosphère martienne", explique Lauriane Soret, chercheuse au Laboratoire d'Etudes Atmosphériques et Planétaires de l'Université de Liège, et faisant partie de l'équipe qui a publié cette découverte dans Nature Astronomy .

Lueur verte dans l'atmosphère terrestre observée depuis la Station spatiale internationale

L'éclairage de cette lueur pourrait être suffisant pour éclairer le terrain la nuit comme sur Terre par une nuit de pleine Lune un peu nuageuse.

L'équipe scientifique internationale a été intriguée par une découverte antérieure réalisée avec Mars Express , qui avait observé une lueur nocturne dans les longueurs d'onde infrarouges, il y a dix ans. Le Trace Gas Orbiter a ensuite détecté des atomes d’oxygène verts brillants au-dessus du côté jour de Mars en 2020, la première fois que cette émission luminescente était observée autour d’une planète autre que la Terre.

Ces atomes se déplacent également vers le côté nocturne puis se recombinent à basse altitude, ce qui donne lieu à la lueur verte, en visible, détectée dans la nouvelle étude publiée aujourd'hui.

Vue d'artiste de l'orbiteur ExoMars Trace Gas observant la lueur verte martienne

En orbite autour de la planète rouge à 400 km d'altitude, TGO a pu observé la face nocturne martienne dans le canal ultraviolet-visible de son instrument NOMAD . L’instrument couvre une gamme spectrale allant du proche ultraviolet à la lumière rouge et a été orienté vers le limbe de Mars pour mieux observer sa haute atmosphère.

L'expérience NOMAD est dirigée par l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique, en collaboration avec des équipes d'Espagne (IAA-CSIC), d'Italie (INAF-IAPS) et du Royaume-Uni (Open University), entre autres.

Valeur scientifique

La lueur nocturne sert de traceur des processus atmosphériques. Elle peut fournir une mine d’informations sur la composition et la dynamique d’une région de l’atmosphère difficile étudier, ainsi que sur la densité de l’oxygène présente. Cela peut également révéler comment l'énergie est transmise à la fois par la lumière du Soleil et par le vent solaire.

Comprendre les propriétés de l'atmosphère de Mars n'est pas seulement intéressant d'un point de vue scientifique, mais c'est également essentiel pour les missions à la surface de la planète rouge. La densité atmosphérique, par exemple, affecte directement la traînée subie par les satellites en orbite et par les parachutes utilisés pour déposer les sondes sur la surface.

Lueur verte vs aurore polaire

Ces "Nightglow" sont également observé sur Terre, mais il ne faut pas les confondre avec les aurores boréales. Les aurores ne sont que l'un des moyens par lesquels les atmosphères planétaires s’illuminent lorsque la lumière du Soleil frappe la haute atmosphère. Les aurores varient dans l’espace et dans le temps, tandis que la lueur verte nocturne est plus homogène et constante. Lueurs vertes et les aurores peuvent toutes deux présenter une large gamme de couleurs en fonction des gaz atmosphériques les plus abondants à différentes altitudes.Vidéo:

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2016/04/Aurora_rise

Une vidéo (vitesse accélérée) de l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Tim Peake, prise lors de sa mission Principia de six mois dans la Station spatiale internationale.

La Station spatiale internationale se déplace à 28 800 km/h, ce qui signifie qu’il lui faut seulement 90 minutes pour faire un tour complet de la Terre. À chaque orbite, la Station se déplace d'environ 2200 km vers l'Ouest par rapport à la position qu'elle occupait à l'orbite précédente.

Les astronautes utilisent des appareils photo numériques grand public pour prendre des photos pendant leur temps libre.

La lueur verte nocturne sur notre planète est assez faible, et elle est donc mieux visible en regardant depuis une perspective tangentielle, comme le montrent de nombreuses images spectaculaires prises par les astronautes de la Station spatiale internationale.(J'aurai beaucoup apprécié, dans cette présentation ESA, une image NOMAD de cet évènement

)

)

-

il y a 23 minutes, BERNARD GAUTIER a dit :De plus, ce qui serait intéressant, ce serait de connaitre la période de rotation de la lune binaire et voir si elle est synchrone ou non par rapport à sa révolution autour de Dinkinesh.

Si il y a une moyen de le savoir, ce serait sans doute par l'analyse fine de la courbe de lumière qu'a enregistré Lucy pendant la phase longue du survol (en amont et en aval). J'ignore si cela sera possible à partir des données envoyées par la sonde...

-

2

-

-

Bonjour Bernard,

il y a 29 minutes, BERNARD GAUTIER a dit :Se touchent-ils réellement ou il y a vraiment un espace vide entre les 2 ?

S'ils se touchent comme le nom de "binaire de contact" indique alors le pont de matière reliant les deux lobes devrait être très tenu et dans l'ombre ou pénombre.

Binaire de contact pour ce genre d'objet (astéroïdes, comètes) correspond à deux corps qui peuvent être reliés physiquement par un pont solide, roche matières organiques, glaces, soit simplement se toucher. Par définition, si ils n'entrent pas dans ces deux cas, ils ne sont plus en contact. On pourrait alors parler de binaire proche, ou de proximité...

-

2

-

-

Bonjour,

Suite à ces spectaculaires observations...

Nous nous interrogions sur les processus physiques susceptibles de rendre compte des intrigantes et fréquentes similarités de formes d'astéroïdes rencontrés et observés par les sondes spatiales.

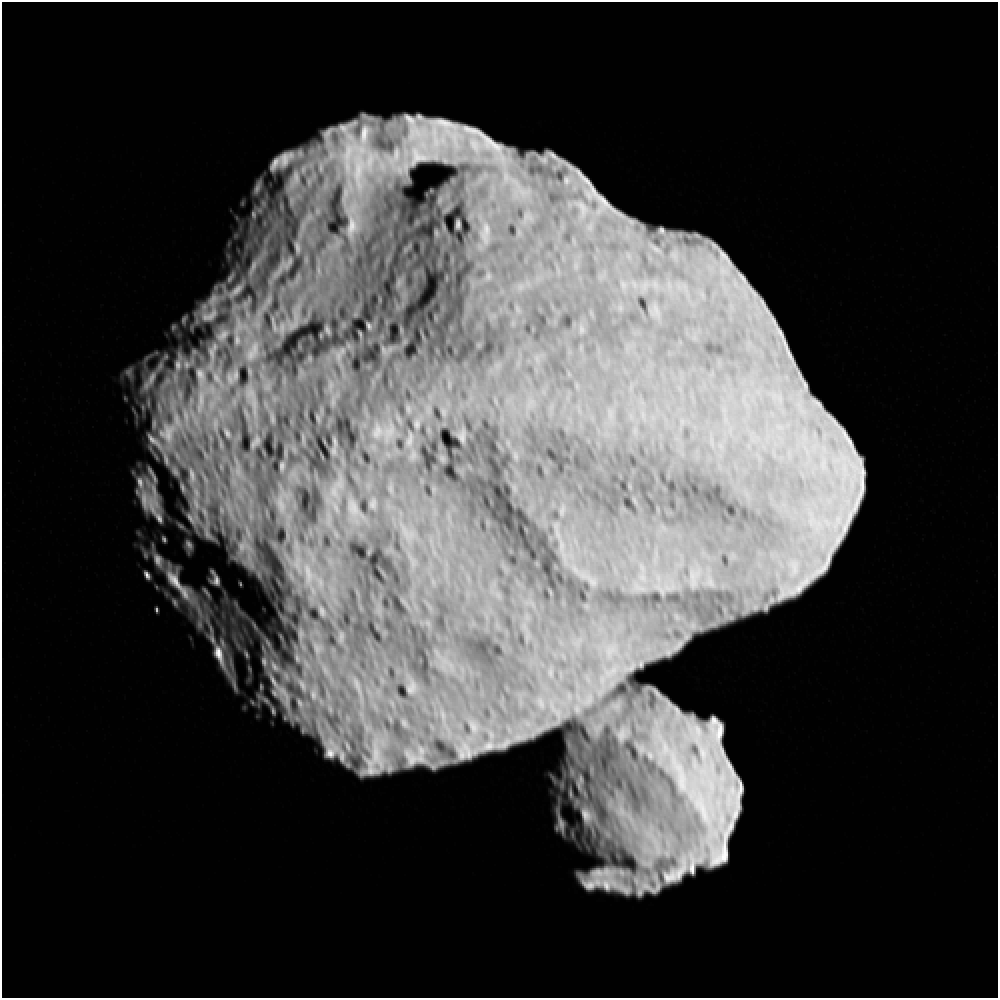

Avec l'observation de Dinkinesh et de sa lune nous ajoutons à cette interrogation celle concernant la binaire de contact constituant son satellite et dont les deux composants sont de tailles équivalentes.

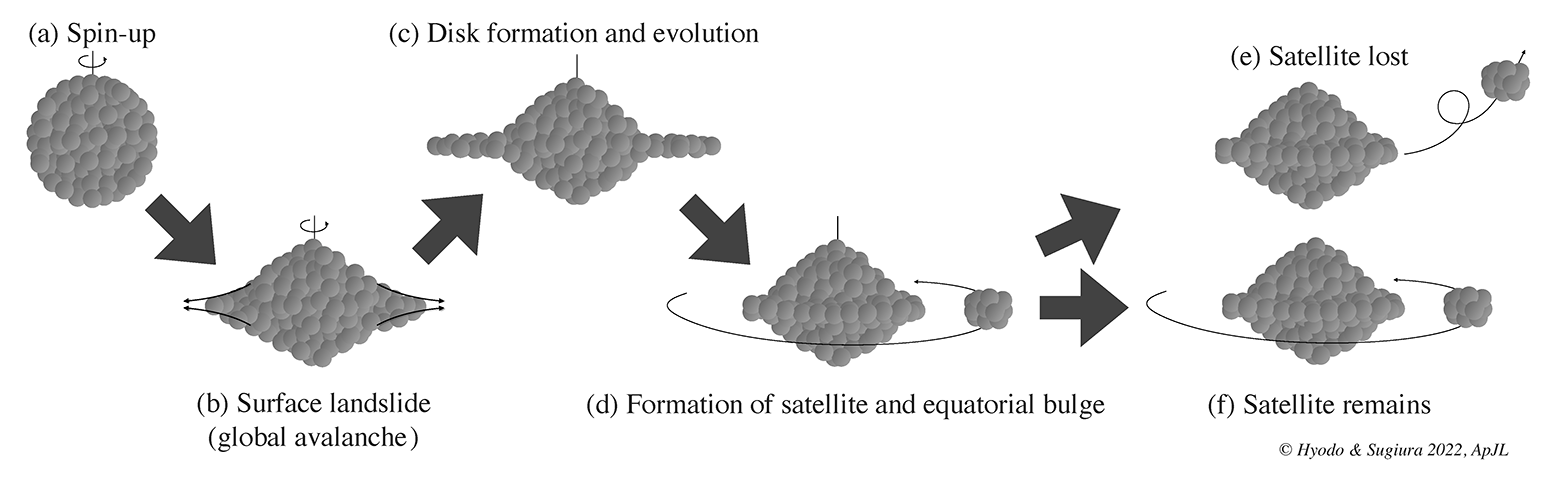

Un papier tout à fait édifiant (dégotté sur UMSF), s'appuyant sur des simulations numériques (réalisées sur Cray XC50 au Centre d'astrophysique computationnelle de l'Observatoire astronomique national du Japon) renforcent très solidement l'hypothèse (déjà assez bien étayée) de l'effondrement gravitationnel par rotation expliquant les renflements équatoriaux de ces objets et donnent même une piste très sérieuse sur la surprenante lune binaire de contact de Dikinesh.

L'article est accompagné de schémas explicatifs et d'animations détaillées de l'évolution de ce type d'astre.

https://www.isas.jaxa.jp/home/research-portal/en/gateway/2022/1125/

Article de Hyodo Ryuki / Département des sciences du système solaire, ISAS

Publication dans Astrophysical Journal Letters avec des contributeurs tels que Gustavo Madeira; Sébastien Charnoz; Yun Zhang; Ryuki Hyodo; Patrick Michel; Hidenori Genda; Silvia Giuliatti Winter

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac922d

Traduction automatique corrigée :

La plupart des astéroïdes d’un diamètre inférieur à environ 1 km qui ont été observés ont une forme énigmatique. Ils sont également caractérisés par un renflement équatorial. HYODO Ryuki (JAXA) et SUGIURA Keisuke (ELSI) ont réalisé des simulations numériques de la rotation de corps sphériques en tas de décombres (objet sphérique constitué de nombreux morceaux de roche). Ils ont découvert que lorsque la période de rotation de l'astéroïde devient inférieure à une valeur critique (par exemple, une période de rotation d'environ 3 heures) avec une accélération de rotation suffisamment rapide, et lorsque les roches qui le composent présentent un certain degré de friction, une avalanche globale se produit d'une manière symétrique à l'axe de rotation. Cela change la forme de l’astéroïde d’une sphère à une forme caractéristique. Les particules éjectées par l'avalanche sont réparties dans une structure en forme de disque dans le plan équatorial de l'astéroïde. Le disque de particules s'étale alors et le ou les satellites se forment. Ces résultats expliquent qualitativement bien les caractéristiques observées des astéroïdes en tas de décombres.

Résumé de la recherche

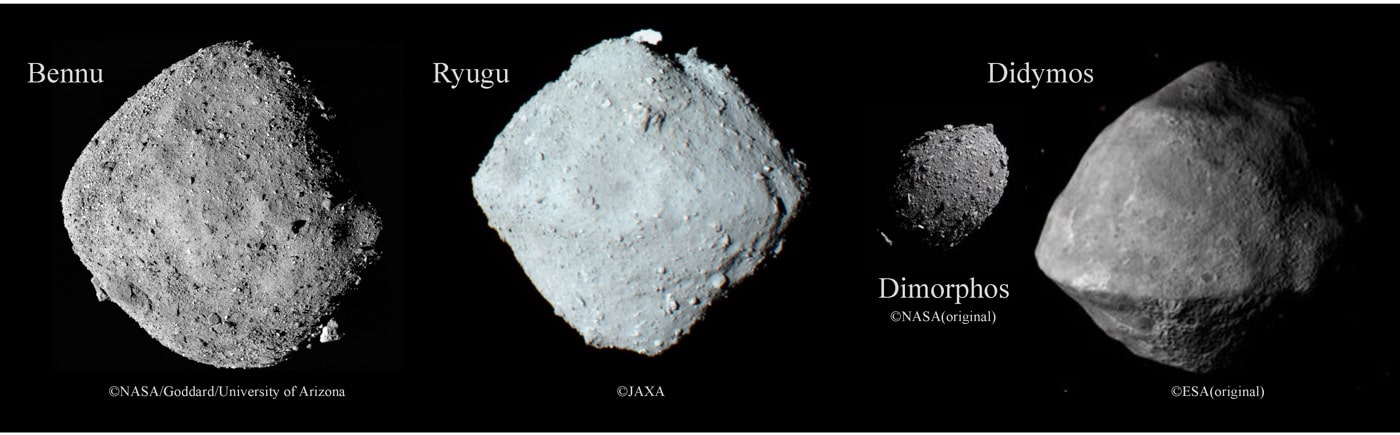

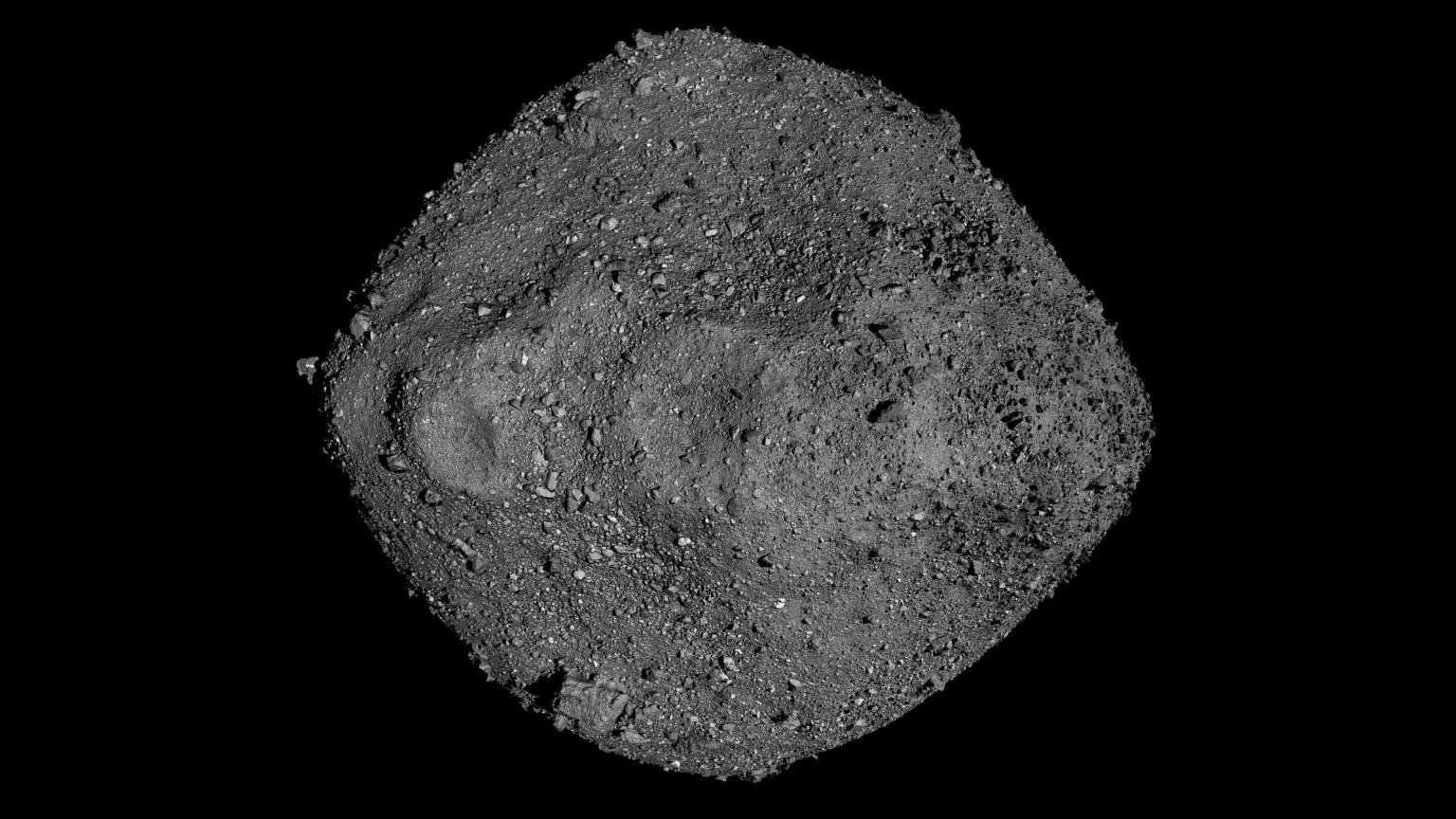

Il existe de nombreux astéroïdes proches de la Terre. Plus ils sont petits, plus ils sont nombreux. Les astéroïdes d'un diamètre d'environ 1 km ou moins comprennent des astéroïdes en tas de décombres, qui ne sont pas monolithiques, mais sont constitués de roches plus petites assemblées gravitationnellement. La plupart des astéroïdes en tas de décombres sont des astéroïdes de forme grossièrement tétraédrique avec un renflement équatorial (Fig. 1). Par exemple, Ryugu (visité par Hayabusa2 de la JAXA), Bennu (visité par OSIRIS-REx de la NASA*1), et Didymos (DART de la NASA et HERA de l'ESA-JAXA*2) sont tous des astéroïdes en tas de décombres présentant de telles caractéristiques. De plus, Didymos est orbité par un satellite nommé Dimorphos.

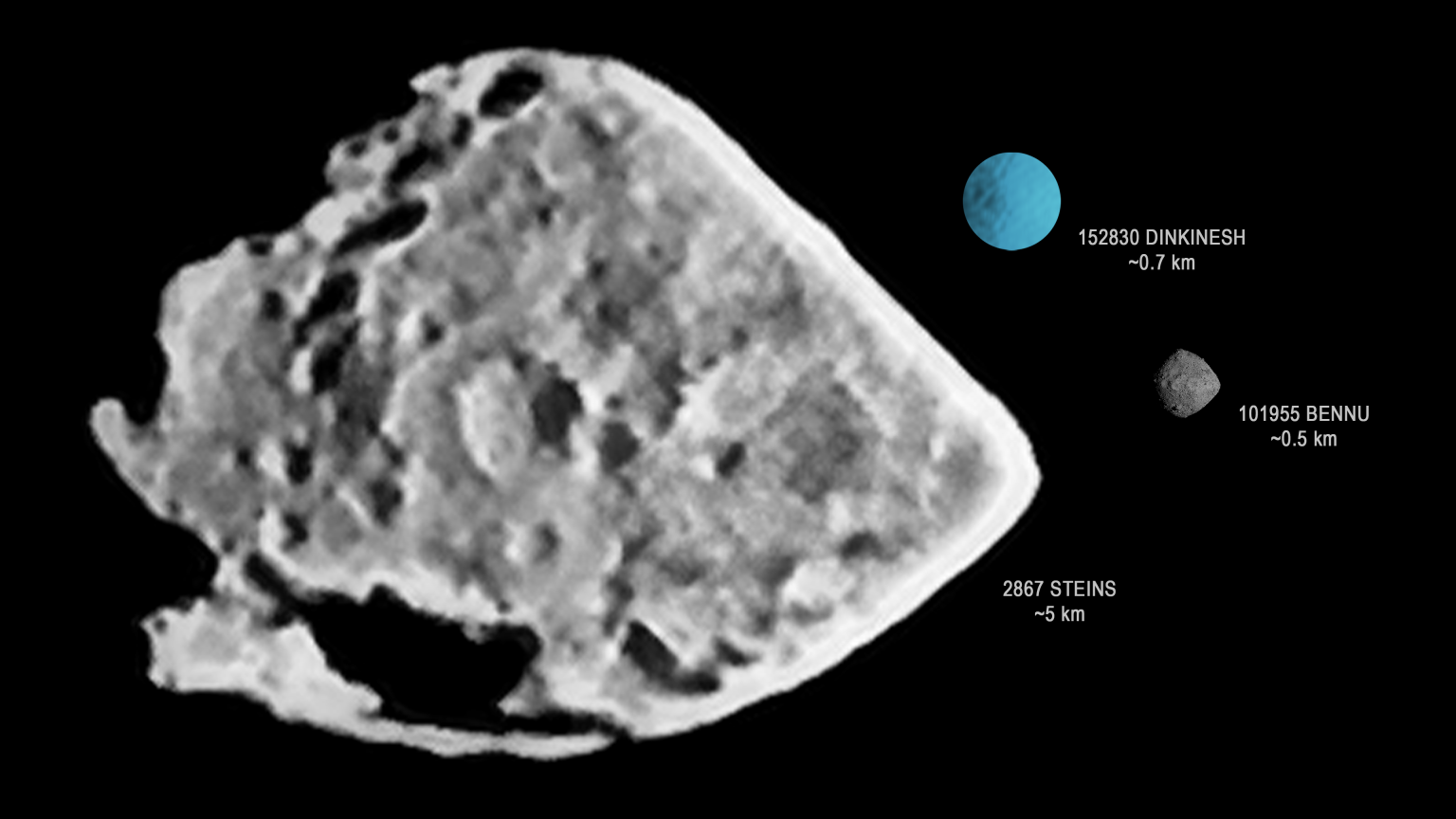

Fig.1 Images d'astéroïdes (de gauche à droite, Bennu, Ryugu et Didymos). Ces astéroïdes seraient caractérisés par leur structure en tas de décombres, leurs formes particulières et leur renflements équatoriaux ; Didymos a un satellite Dimorphos. La taille relative de chaque astéroïde (et satellite) n’est pas indiquée exactement par souci de clarté.

On pense que ces astéroïdes ont apporté de l’eau et des matériaux de construction nécessaires à la vie sur la Terre.Aujourd’hui, leurs collisions avec la Terre pourraient provoquer une situation catastrophique sur Terre. L'évolution orbitale des astéroïdes (c'est-à-dire la probabilité d'une collision avec la Terre) dépend grandement de leur forme, des matériaux qui les constituent et de leur état de rotation. Par conséquent, comprendre l’évolution de la forme et le processus de formation de ces objets est important non seulement pour étudier l’origine de la Terre et de la vie, mais également pour la défense planétaire.

Cependant, jusqu’à présent, il était techniquement difficile de rendre compte directement d’effets tels que le frottement et la cohésion entre les particules dans les simulations, et il n’était pas possible de rendre compte simultanément de toutes les caractéristiques observées. Dans cette étude, nous avons utilisé des simulations numériques avancées sur le supercalculateur CRAY XC50, pour étudier l'évolution de la forme des astéroïdes en tas de décombres au cours de leur accélération rotationnelle.La dépendance aux propriétés physiques des particules constitutives (en particulier les forces de friction) a également été étudiée.

Nos résultats ont révélé l'évolution suivante (voir Figure 2 et film).

Lorsque la période de rotation d'un astéroïde devient inférieure à une valeur critique (par exemple, la période de rotation d'environ 3 heures) avec une accélération de rotation suffisamment rapide et lorsque le frottement des particules constitutives est suffisamment important, un glissement de terrain en surface (avalanche globale) se produit symétriquement par rapport à l'axe de rotation. Cela change la forme de l’astéroïde de sphérique la forme caractérisée.

Le matériau de surface de l'astéroïde en tas de décombres éjecté par l'avalanche est réparti selon une structure en forme de disque dans le plan équatorial de l'astéroïde.

Le disque de particules se propage à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur par collision et par gravité. Les particules qui se propagent vers l’extérieur s’accumulent par leur propre gravité, formant un satellite de tas de décombres. Les particules se propageant vers l'intérieur se réaccumulent sélectivement dans la région équatoriale de l'astéroïde. Cela forme un renflement équatorial.

En fonction de la forme et des conditions de surface (distribution granulométrique et propriétés du matériau) l'orbite du satellite pourrait être considérablement élargie et le satellite formé pourrait éventuellement être éjecté. Dans d'autres cas, l'orbite du satellite pourrait se stabiliser sans expansion significative. (Bien que ce ne soit pas le sujet principal de cette étude et nécessite des recherches plus approfondies)

Fig.2 Illustration schématique des résultats de cette étude. (a, b) Un astéroïde sphérique en tas de décombres tournant avec une période de rotation d'environ 3 heures devient un astéroïde en forme de sommet par une avalanche globale symétriquement à l'axe de rotation. (c) Le matériau de surface de l'astéroïde en tas de décombres éjecté par l'avalanche forme un disque de particules. Le disque de particules se propage et évolue. (d) Les satellites sont formés par l'étalement du disque. Un renflement équatorial se forme également par la ré-accrétion de particules dans la région équatoriale de l'astéroïde. (e, f) Les satellites pourraient être perdus ou se stabiliser dans un état relativement stable au cours de l'évolution dynamique à long terme ; Ryugu et Bennu peuvent correspondre à (e) ; le système Didymos-Dimorphos peut correspondre à (f).

Avalanche sur un astéroïde !? Quelle est l’évolution des astéroïdes en tas de décombres ? (Film de simulation) - Avalanches et formation d'astéroïdes en forme de sommet et de satellites en tas de décombres - Basé sur Hyodo & Sugiura (2022)

Les processus ci-dessus peuvent expliquer la forme spéciale de ces objets, le renflement équatorial et la présence ou l'absence de satellites observés autour des astéroïdes en tas de décombres. Le « degré » de chaque étape dépend fortement de la forme initiale de l'astéroïde, du processus de rotation, des diverses propriétés physiques de ses particules constitutives et de leur hétérogénéité au sein de l'astéroïde. La combinaison de modèles théoriques (simulations numériques) tels que ceux de cette étude avec des informations sur les systèmes d'astéroïdes découverts grâce à l'exploration d'astéroïdes peut donc se combiner pour fournir une image plus claire du passé et de l'avenir de ces astres. De futures études détaillées de chaque astéroïde sont attendues.

Actuellement, Ryugu et Bennu n’ont pas de satellites. Cependant, si ces astéroïdes ont évolué comme décrit ci-dessus, des satellites existaient autour de Ryugu et Bennu dans le passé. Leurs satellites ont peut-être déjà été éjectés et errent quelque part dans le système solaire. En revanche, le satellite Dimorphos existe toujours autour de Didymos (ainsi que la lune binaire de contact de Dinkinesh). Dans ce cas, cela signifierait que le satellite en tas de décombres a conservé une orbite relativement stable depuis sa formation jusqu’à aujourd’hui.-

6

-

3

-

4

4

-

-

Salut,

https://mars.nasa.gov/news/9508/nasas-curiosity-rover-clocks-4000-days-on-mars/

Extraits en traduction automatique révisée.

Oui, des extraits seulement pour éviter de répéter ce que Daniel a déjà expliqué précédemment ici :

Le dernier échantillon a été collecté sur une cible nommée « Sequoia » (toutes les cibles scientifiques actuelles de la mission portent le nom d'emplacements de la Sierra Nevada, en Californie ). Les scientifiques espèrent que l’échantillon en révélera davantage sur l’évolution du climat et de l’habitabilité de Mars à mesure que cette région s’est enrichie en sulfates, minéraux qui se sont probablement formés dans l’eau salée qui s’évaporait, lorsque Mars commençait à s’assécher, il y a des milliards d’années.

Image déjà proposée par Daniel dans son post)

« Les types de minéraux sulfates et carbonatés identifiés par les instruments de Curiosity au cours de la dernière année nous aident à comprendre à quoi ressemblait Mars il y a si longtemps. Nous attendions ces résultats depuis des décennies. Maintenant Sequoia nous en dira encore plus », indique Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity au JPL.

Décrypter les indices du climat ancien de Mars nécessite un travail minutieux. Dans un article récent publié dans le Journal of Geophysical Research : Planets, les membres de l'équipe ont utilisé les données de l'instrument de chimie et de minéralogie ( CheMin ) pour découvrir un minéral de sulfate de magnésium appelé starkeyite, associé à des climats particulièrement secs comme le climat moderne de Mars.

L’équipe pense qu’après la formation des minéraux sulfates formés dans l’eau salée qui s’évaporait, ces minéraux se sont transformés en starkeyite alors que le climat continuait à s’assécher jusqu’à se trouver dans son état actuel. Des découvertes comme celle-ci affinent notre compréhension sur la façon dont Mars a changé.

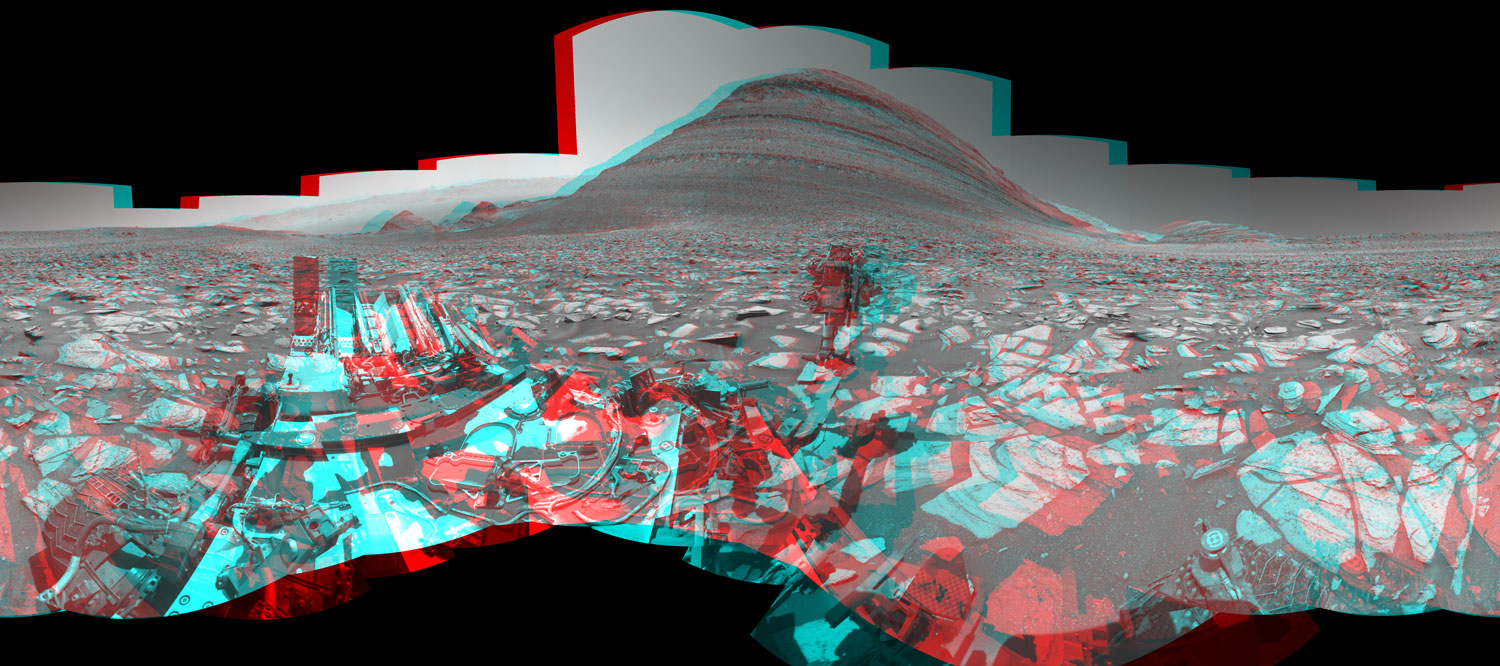

Curiosity, emplacement de « Sequoia » en 3D

De Neville Thompson :

https://www.gigapan.com/gigapans/233684Pour faire suite à cet info donnée par Daniel dans son post : "Concernant les capacités d'imagerie multispectrale de Mastcam..."

Curiosity est fatigué :

Bien qu’il ait parcouru près de 32 kilomètres dans un environnement extrêmement froid, baigné de poussière et de radiations, depuis 2012, Curiosity reste performant.

Cependant, les ingénieurs travaillent actuellement à résoudre un problème avec l'un des "yeux" du rover, en l'occurence, la caméra gauche de focale 34 mm de la Mastcam. En plus de fournir des images couleur de l'environnement du rover, chacune des deux caméras de la Mastcam aide les scientifiques à déterminer à distance la composition des roches par les longueurs d'onde de la lumière (leurs spectres) qu'elles reflètent dans différentes couleurs.

Pour ce faire, la Mastcam s'appuie sur des filtres disposés sur une roue qui tourne sous l'objectif de chaque caméra. Depuis le 19 septembre, la roue à filtres de la caméra gauche est coincée entre deux positions des filtres, ce qui peut avoir des effets sur les images brutes ou non traitées. La mission continue de ramener progressivement la roue à filtres vers son réglage standard.

Si elle ne parvenait pas à le faire complètement, on utiliserait la Mastcam droite de distance focale de 100 mm à plus haute résolution comme système d'imagerie couleur principal. En conséquence, la façon dont l'équipe recherche les cibles scientifiques et les itinéraires du rover serait affectée : la caméra de droite doit prendre neuf fois plus d'images que la gauche pour couvrir un même secteur. Les équipes auraient également une capacité dégradée à observer de loin les spectres de couleurs détaillés des roches.

De Néo : "Orénoque et le flanc de la colline de Kukenán, imagés avec Mastcam Droite sur le sol 3984)

Parallèlement aux efforts visant à débloquer le filtre, les ingénieurs de la mission continuent de surveiller de près les performances de la source d'énergie nucléaire du rover et s'attendent à ce qu'elle fournisse suffisamment d'énergie pour fonctionner pendant encore quelques années. Ils ont également trouvé des moyens de surmonter les problèmes liés à l'usure du système de forage du rover et des articulations du bras robotique. Les mises à jour logicielles ont corrigé des bugs et ajouté de nouvelles fonctionnalités à Curiosity, facilitant ainsi les longs trajets du rover et réduisant l'usure des roues (un ajout antérieur d'un algorithme de contrôle de traction aide également à réduire cette usure due aux passages sur des rochers pointus).

-

6

-

2

-

-

Bonsoir,

Demain, sur ce lien à 14h15, diffusion en direct de la publication des premières images en couleur prises par le télescope spatial Euclid de l'ESA :

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/ESA_Web_TV

"Jamais auparavant un télescope n’avait été capable de créer des images astronomiques d’une telle netteté sur une si grande partie du ciel. Ces cinq images montreront que le télescope est prêt pour sa mission consistant à créer la carte 3D la plus complète de l'Univers que nous puissions obtenir à notre époque, et à découvrir certains de ses secrets cachés encore bien gardés. Plusieurs experts commenterons les images..."

Celles -ci seront aussi rapidement visibles ici :

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid-

3

-

2

2

-

-

Il y a 2 heures, CASTOR78 a dit :ca sert pas à grand chose

@Castor Eventuellement à une extinction massive ?..

-

1

-

-

Il y a 1 heure, Vivlepic a dit :Ne serait-ce pas du faux viagra ? Encore un produit de contrebande... pffff...

Ah non ! Un pur produit pourbandé ! Je l'ai personnellement testiculé, et je ne recommande à personne d'en prendre 4 en une prise, sous peinis de se retrouver en or...bite.

-

2

-

1

1

-

-

il y a 40 minutes, Superfulgur a dit :Ya pu le côté érotique de la découverte, du dévoilement, en fait, c'est fini.

-

4

4

-

-

@SuperfulgurJe t'espique :

Cet astéroïde se trouve fort opportunément sur la trajectoire qui conduira la sonde vers son objectif principal et final, les Troyens de Jupiter.

La première raison pour laquelle l'équipe a ajouté Dinkinesh au programme de mission est de tester l'inédit système du suivi de terminal qui permet de réaliser une imagerie précise lors de survols à grande vitesse.

Dinkinesh est le plus petit des astéroïdes visités par une sonde spatiale. Oui, et alors ?..

Une comparaison de taille de (152830) Dinkinesh (symbolisé par la pastille bleue) avec l'astéroïde de la ceinture principale (2867) Steins et l'astéroïde géocroiseur (101955) Bennu. Steins est actuellement le plus petit astéroïde de la ceinture principale dont la surface a été bien imagée par la sonde européenne Rosetta.

La taille de Dinky est beaucoup plus proche des astéroïdes géocroiseurs étudiés par des vaisseaux spatiaux que d'autres astéroïdes de la ceinture principale précédemment visités par d’autres missions.

La forme générale de cet objet peut indiquer si les astéroïdes géocroiseurs qui proviennent de la ceinture principale changent de manière significative une fois qu'ils s'approchent de la Terre et pourrait fournir des informations précieuses sur ce type d'objet.

En effet, ce type d’astéroïde correspond globalement en taille à la population des géocroiseurs potentiellement dangereux. L’étude de Dinkinesh nous éclairera sur la façon dont ces petits astéroïdes se forment et sur l’origine des astéroïdes géocroiseurs.

(152830) Dinkinesh (ou ድንቅነሽ en amharique) est le nom éthiopien du fossile de l'ancêtre humain connu sous le nom de Lucy, qui a été trouvée dans ce pays et y est actuellement conservée. Dinkinesh signifie « tu es merveilleux » en amharique.

Pour ce qui est du merdier que nous vivons sur Terre, on est nombreux à s'en désespérer. Regarder un caillou dans le ciel, avant qu'il nous tombe peut-être un jour sur la gueule tout en chantant Lucy in the sky, n'es - ce pas une des dernières conséquences de l'aventure qu'a entrepris il y a très longtemps une petite femelle (?) Australopithèque ?

-

6

-

1

1

-

-

Je peux comprendre ce point de vue sans pour autant le partager.

Je prendrais quelques instants pour t'expliquer pourquoi la chose n'est pas complètement sans intérêt. A+

Je prendrais quelques instants pour t'expliquer pourquoi la chose n'est pas complètement sans intérêt. A+

-

Il y a 1 heure, BERNARD GAUTIER a dit :C'est bien que tu soulignes l'effet YORP dont le rayonnement solaire influe sur la période de rotation des très petits corps et qui fait augmenter sa vitesse et donc participer en partie à l'allongement apparent au niveau de l'équateur.

Même si la rotation accélérée est très probablement impliquée dans la formation de ces bourrelets équatoriaux, d'autres processus sont peut-être à considérer, dans une certaine mesure, comme par exemple l'influence gravitationnelle d'une lune, encore présente ou dans le passé...

-

5

-

-

Il y a 1 heure, ThierryGo a dit :Sur l'animation, le compagnon semble rester "au-dessous" de l'astéroïde. J'imagine que cela suggère qu'ils sont plus éloignés qu'en apparence et que l'animation montre qu'une toute petite phase de son orbite, non ?

La perspective et le déplacement de la lune de "Dinky" dans ce Gif sont essentiellement le résultat de la position et de la vitesse de déplacement de Lucy et aussi naturellement de la fréquence de la séquence d'imagerie. Oui, la distance séparant Dinkinesh de son satellite est notablement plus importante qu'il n'y paraît.

-

2

-

-

Bonjour,

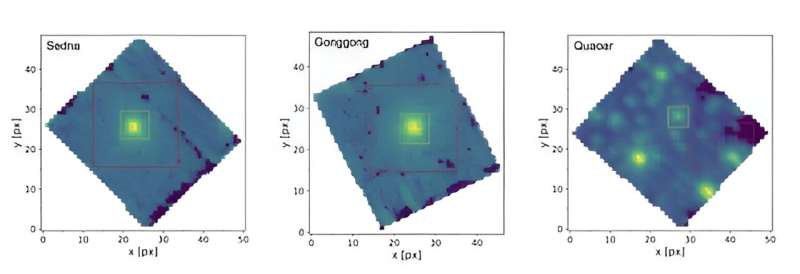

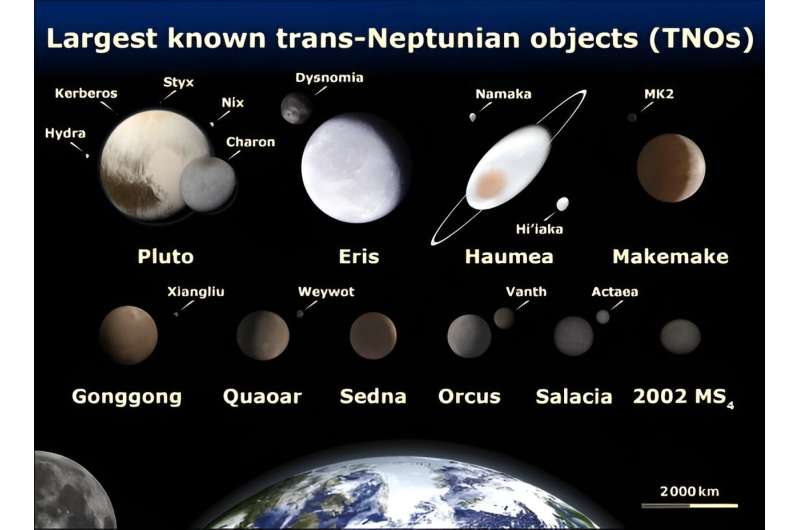

Le JWST observe la ceinture de Kuiper : Sedna, Gonggong et Quaoar

https://phys.org/news/2023-10-jwst-kuiper-belt-sedna-gonggong.html

La ceinture de Kuiper, vaste région aux confins de notre système solaire peuplée d’innombrables objets glacés, est un trésor de découvertes scientifiques. La détection et la caractérisation des objets de la ceinture de Kuiper (KBO), parfois appelés objets transneptuniens (TNO), ont conduit à une nouvelle compréhension de l'histoire du système solaire.

La disposition des KBO est un indicateur des courants gravitationnels qui ont façonné le système solaire et révèle une histoire dynamique de migrations planétaires. Depuis la fin du 20e siècle, les scientifiques souhaitent examiner de plus près les KBO pour en savoir plus sur leurs orbites et leur composition.

L'étude des corps du système solaire externe est l'un des nombreux objectifs du télescope spatial James Webb (JWST). À l'aide des données obtenues par le spectromètre proche infrarouge de Webb (NIRSpec), une équipe internationale d'astronomes a observé trois planètes naines dans la ceinture de Kuiper : Sedna, Gonggong et Quaoar. Ces observations ont révélé plusieurs choses intéressantes sur leurs orbites et leur composition respectives, notamment la présence d'hydrocarbures légers et de molécules organiques complexes que l’on pense résulter de l’irradiation du méthane.

La recherche a été dirigée par Joshua Emery, professeur agrégé d'astronomie et de sciences planétaires à la Northern Arizona University. Il a été rejoint par des chercheurs du Goddard Space Flight Center (GSFC) de la NASA, de l'Institut d'Astrophysique Spatiale (Université Paris-Saclay), du Pinhead Institute, du Florida Space Institute (University of Central Florida), du Lowell Observatory, du Southwest Research Institute (SwRI), Space Telescope Science Institute (STScI) et de l'Université Cornell. Une préimpression de leur article a été publiée sur le serveur arXiv et est en cours d'examen pour publication par Icarus .

Malgré tous les progrès de l’astronomie et des sondes robotiques, ce que nous savons de la région transneptunienne et de la ceinture de Kuiper est encore limité. À ce jour, la seule mission destinée à étudier Uranus, Neptune et leurs principaux satellites était la mission Voyager 2, qui a survolé ces planètes géantes de glace respectivement en 1986 et 198. De plus, la mission New Horizons a été le premier vaisseau spatial à étudier Pluton et ses satellites (en juillet 2015) et le seul à rencontrer un objet dans la ceinture de Kuiper, ce qui s'est produit le 1er janvier 2019, alors qu'il survolait le KBO connu sous le nom de Arrokoth.

C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les astronomes attendaient avec impatience le lancement du JWST. En plus d’étudier les exoplanètes et les premières galaxies de l’univers, ses puissantes capacités d’imagerie infrarouge ont également été tournées vers les marges du système solaire, révélant d'abord de nouvelles images de Mars, de Jupiter et de ses plus gros satellites. Pour leur étude, Emery et ses collègues ont consulté les données dans le proche infrarouge obtenues par le Webb télescope sur trois planétoïdes de la ceinture de Kuiper : Sedna, Gonggong et Quaoar. Ces corps ont un diamètre d'environ 1 000 km, ce qui les place dans la désignation IAU des planètes naines.

Images de l'une des deux observations du réseau PRISM de Sedna, Gonggong et Quaoar. Crédit : Emery, JP et al. (2023)

Comme Emery l'a déclaré à Universe Today par courrier électronique, ces corps sont particulièrement intéressants pour les astronomes en raison de leur taille, de leurs orbites et de leurs compositions. D'autres corps transneptuniens, comme Pluton, Éris, Haumea et Makemake, ont tous retenu des glaces volatiles à leur surface (azote, méthane, etc.). La seule exception est Haumea, qui a perdu ses substances volatiles lors d'un impact important (apparemment). Comme Emery l'a dit, ils voulaient voir si Sedna, Gonggong et Quaoar avaient également des substances volatiles similaires sur leurs surfaces :

"Des travaux antérieurs ont montré que cela pourrait être le cas. Bien qu'ils soient tous de tailles à peu près similaires, leurs orbites sont distinctes. Sedna est un objet interne du nuage d'Oort avec un périhélie de 76 UA et un aphélie à près de 1 000 UA, Gonggong est aussi sur une orbite très elliptique, avec un périhélie de 33 UA et un aphélie d'environ 100 UA, et Quaoar est sur une orbite relativement circulaire proche de 43 UA. Ces orbites placent les corps dans différents régimes de température et différents environnements d'irradiation.

À l'aide des données de l'instrument NIRSpec de Webb, l'équipe a observé les trois corps en mode prisme basse résolution à des longueurs d'onde allant de 0,7 à 5,2 micromètres (µm), les plaçant tous dans le spectre proche infrarouge. Des observations supplémentaires ont été faites sur Quaoar de 0,97 à 3,16 µm en utilisant des réseaux à moyenne résolution à dix fois la résolution spectrale. Les spectres résultants ont révélé des choses intéressantes sur ces TNO et leurs compositions de surface, indique Emery :

"Nous avons trouvé de l'éthane (C2 H6 ) en abondance sur les trois corps, surtout sur Sedna. Sedna recèle également de l'acétylène (C2 H2 ) et de l'éthylène (C2 H4 ). Les abondances sont en corrélation avec l'orbite (leurs présences sont nettes sur Sedna , moins sur Gonggong, moins sur Quaoar), ce qui est cohérent avec les températures relatives et les environnements d'irradiation. Ces molécules sont des produits d'irradiation directe du méthane (CH4 ). Si l'éthane (ou les autres molécules) était resté longtemps sur les surfaces, ils auraient été transformés en molécules encore plus complexes par irradiation. Comme nous les voyons encore, nous soupçonnons que du méthane (CH4 ) doit être réapprovisionné assez régulièrement en surface."

Ces résultats concordent avec ceux présentés dans deux études récentes dirigées par le Dr Will Grundy, astronome à l'Observatoire Lowell et co-chercheur de la mission New Horizons, et Chris Glein, planétologue et géochimiste au SwRI. Pour les deux études, Grundy, Glien et leurs collègues ont mesuré les rapports deutérium/hydrogène (D/H) dans le méthane sur Eris et Makemake et ont conclu que le méthane n'était pas primordial. Au lieu de cela, ils soutiennent que les ratios résultent d'une transformation du méthane dans l'intérieur de ces objets puis de leur libération à la surface.

"Nous pensons que la même chose pourrait être vraie pour Sedna, Gonggong et Quaoar", explique Emery. "Nous constatons également que les spectres de Sedna, Gonggong et Quaoar sont distincts de ceux des petits KBO. Il y a eu des discussions lors de deux conférences récentes qui ont permis de classer les données JWST des petits KBO regroupés en trois groupes, dont aucun ne ressemble à Sedna, Gonggong, et Quaoar. Ce résultat est cohérent avec le fait que nos trois plus grands corps ont une histoire géothermique différente.

Ces découvertes pourraient avoir des implications significatives pour l’étude des KBO, des TNO et d’autres objets du système solaire externe. Cela inclut de nouvelles informations sur la formation d’objets au-delà de la ligne de glace dans les systèmes planétaires, qui fait référence à la ligne au-delà de laquelle les composés volatils gèlent. Dans notre système solaire, la région transneptunienne correspond cette ligne pour l'azote, où les corps retiendront de grandes quantités de substances volatiles avec des points de congélation très bas (c'est-à-dire l'azote, le méthane et l'ammoniac).

Ces découvertes, déclare Emery, démontrent également quel type de processus évolutifs sont à l'œuvre pour les corps dans cette région. "La principale implication pourrait être de déterminer la taille à laquelle les KBO sont devenus suffisamment chauds pour le retraitement intérieur des glaces primordiales, peut-être même pour leur différenciation. Nous devrions également être en mesure d'utiliser ces spectres pour mieux comprendre la transformation par irradiation des glaces de surface dans le système solaire externe. Et les études futures pourront également examiner plus en détail la stabilité volatile et la possibilité d’atmosphères sur ces corps sur n’importe quelle partie de leurs orbites. »

Les résultats de cette étude mettent également en valeur les capacités du JWST, qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises depuis sa mise en service au début de l'année dernière. Ils nous rappellent également qu'en plus de permettre de nouvelles visions et de percées sur des planètes lointaines, des galaxies et la structure à grande échelle de l'univers, le Webb peut également révéler des choses sur notre petit coin du cosmos.

"Les données JWST sont fantastiques", ajoute Emery. "Elles nous ont permis d'obtenir des spectres à des longueurs d'onde plus longues que celles que nous pouvons obtenir depuis le sol, ce qui a permis la détection de ces glaces. Souvent, lors de l'observation dans une nouvelle gamme de longueurs d'onde, les données initiales peuvent être de très mauvaise qualité. JWST a non seulement ouvert une nouvelle gamme de longueurs d'onde, mais a également fourni des données d'une qualité fantastique, sensibles à une série de matériaux présents sur les surfaces du système solaire externe.

-

3

-

4

4

-

-

Bonjour,

C'est marrant, je travaillais là-dessus.

Les lois de la physique expliquent parfaitement pourquoi les astres comme les planètes et les étoiles ont des formes approchant celle d'une sphère

Une comparaison est faite dans l'article (dont le lien est traduit plus haut) entre Dikinesh et sa lune d'une part, et le couple Didymos / Dimorphos, d'autre part.

En excluant les lunes et ne considérant que les corps principaux, j'oserai élargir un rapprochement, d'une autre nature, entre Dikinesh, Dimorphos, Ryugu et Bennu.

Encore que pour Dimorphos nous n'ayons pas d'image rendant très correctement compte de son volume ...

https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2022/09/dart-impact-replay.mp4

Les cinq dernières minutes et demie d'images menant à la collision intentionnelle du vaisseau spatial DART avec l'astéroïde Dimorphos. Le vaisseau spatial DART a diffusé ces images de sa caméra DRACO vers la Terre en temps réel à mesure qu'il s'approchait de l'astéroïde. Cette rediffusion du film est 10 fois plus rapide que la réalité, à l'exception des six dernières images, qui sont affichées à la même vitesse que le vaisseau spatial les a renvoyées. Didymos et sa lune Dimorphos sont visibles au début du film. A la fin, Dimorphos remplit le champ de vision. L'image finale du film montre une parcelle de Dimorphos mesurant 51 pieds 16 mètres de diamètre. L'impact de DART s'est produit lors de la transmission de l'image finale vers la Terre, ce qui a donné lieu à une image partielle à la fin de ce film. Didymos mesure environ 780 mètres de diamètre ; Dimorphos mesure environ 160 mètres de long.

Une image de Ryugu prise par la sonde japonaise Hayabusa2 :

https://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/galleries/ryugu/pages/fig11_fmhome_front.html

Celle de Bennu par la sonde Osiris Rex de la NASA

Et pour finir Dikinesh :

Si je devais décrire ces astéroïdes, j'aurai tendance à leur trouver une ressemblance géométrique (que je trouve assez intrigante) je dirais qu'ils sont de formes octaèdriques boursouflées avec leurs six sommets érodés pour tendre vers une relative sphéricité.

Rubble plie soumis à des forces communes telles gravité, rotation, YORP etc ?...

En creusant cette question que je m'étais déjà posé pour Ryugu et Bennu, j'ai trouvé cela :

https://mascot.cnes.fr/fr/ryugu-et-bennu-un-peu-plus-pres-des-asteroides

http://fr.scienceaq.com/Astronomy/1001120853.html

A la lecture de ces articles, pour moi plusieurs hypothèses restent sur la table.

-

5

-

3

-

-

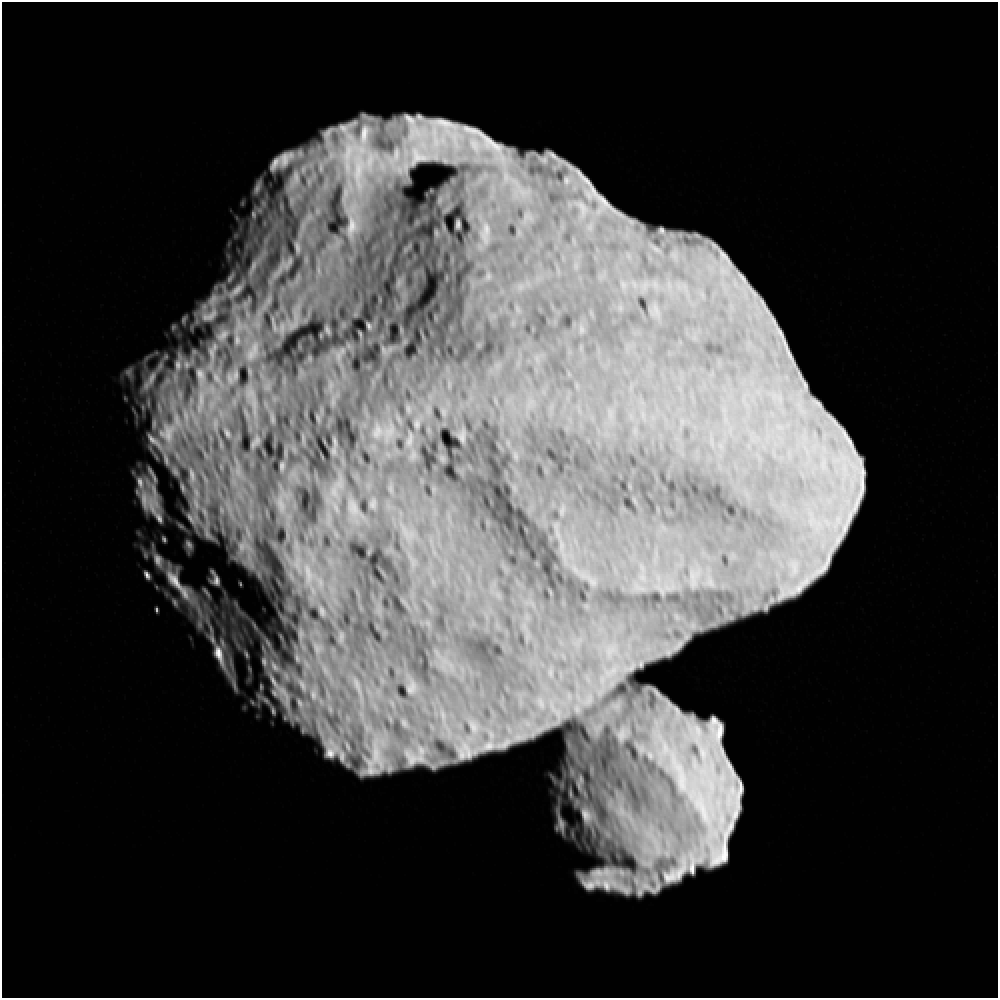

Dikinesh et sa lune !!!

Traduction automatique brute :

Le 1er novembre, la sonde spatiale Lucy de la NASA a survolé non seulement son premier astéroïde, mais aussi ses deux premiers. Les premières images renvoyées par Lucy révèlent que le petit astéroïde de la ceinture principale Dinkinesh est en réalité une paire binaire.

Cette image montre le « lever de lune » du satellite alors qu'il émerge de derrière l'astéroïde Dinkinesh, vu par le Lucy Long-Range Reconnaissance Imager (L'LORRI), l'une des images les plus détaillées renvoyées par le vaisseau spatial Lucy de la NASA lors de son survol de l'astéroïde. binaire. Cette image a été prise à 12 h 55 HAE (16 h 55 UTC) le 1er novembre 2023, à moins d'une minute de l'approche la plus proche, à une distance d'environ 270 milles (430 km). De ce point de vue, le satellite se trouve derrière l’astéroïde principal. L'image a été accentuée et traitée pour améliorer le contraste.

NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOAO

« Dinkinesh porte vraiment bien son nom ; c'est merveilleux », a déclaré Hal Levison, se référant à la signification de Dinkinesh en langue amharique, « merveilleux ». Levison est chercheur principal pour Lucy de la branche de Boulder, Colorado, du Southwest Research Institute basé à San-Antonio. «Lorsque Lucy a été initialement sélectionnée pour le vol, nous avions prévu de survoler sept astéroïdes. Avec l'ajout de Dinkinesh , de deux lunes troyennes et maintenant de ce satellite, nous l'avons porté à 11. »

Dans les semaines précédant la rencontre du vaisseau spatial avec Dinkinesh, l'équipe de Lucy s'était demandé si Dinkinesh pourrait être un système binaire, étant donné la façon dont les instruments de Lucy voyaient la luminosité de l'astéroïde changer avec le temps. Les premières images de la rencontre ont levé tout doute. Dinkinesh est un binaire proche. À partir d’une analyse préliminaire des premières images disponibles, l’équipe estime que le corps le plus grand mesure environ 790 m de large au maximum, tandis que le plus petit mesure environ 220 m.

Cette rencontre servait principalement de test en vol du vaisseau spatial, se concentrant spécifiquement sur le test du système qui permet à Lucy de suivre de manière autonome un astéroïde lorsqu'il passe à 10 000 mph, appelé système de suivi de terminal.

Une série d'images de la paire d'astéroïdes binaires Dinkinesh, vue par la caméra de suivi terminal (T2CAM) du vaisseau spatial Lucy de la NASA lors de son approche la plus proche le 1er novembre 2023. Les images ont été prises à 13 secondes d'intervalle. Le mouvement apparent des deux astéroïdes est dû au mouvement du vaisseau spatial lors de son passage à 10 000 mph (4,5 km/s). Ces images ont été accentuées et traitées pour améliorer le contraste.

NASA/Goddard/SwRI/ASU

«C'est une superbe série d'images. Ils indiquent que le système de suivi du terminal a fonctionné comme prévu, même lorsque l'univers nous a présenté une cible plus difficile que prévu », a déclaré Tom Kennedy, ingénieur en guidage et navigation chez Lockheed Martin à Littleton, Colorado. « C'est une chose de simuler, de tester et de pratiquer. C'est une tout autre chose de voir cela se produire réellement.

Bien que cette rencontre ait été réalisée à titre de test technique, les scientifiques de l'équipe étudient avec enthousiasme les données pour obtenir des informations sur la nature des petits astéroïdes.

"Nous savions qu'il s'agirait du plus petit astéroïde de la ceinture principale jamais observé de près", a déclaré Keith Noll, scientifique du projet Lucy au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. « Le fait qu’il y en ait deux rend les choses encore plus excitantes. À certains égards, ces astéroïdes ressemblent aux astéroïdes binaires géocroiseurs Didymos et Dimorphos que DART a vus , mais il existe des différences vraiment intéressantes que nous allons étudier.

Il faudra jusqu'à une semaine à l'équipe pour transmettre le reste des données de rencontre du vaisseau spatial. L'équipe utilisera ces données pour évaluer le comportement du vaisseau spatial lors de la rencontre et pour préparer la prochaine observation rapprochée d'un astéroïde, l'astéroïde de la ceinture principale Donaldjohanson, en 2025. Lucy sera alors bien préparée pour rencontrer les principales cibles de la mission. , les astéroïdes troyens Jupiter, à partir de 2027.

-

9

-

6

-

-

Sur Wikipédia, on parle d'un peu plus de 200 millions d'années... ça donne une idée mais faudrait vérifier...

-

il y a 4 minutes, BERNARD GAUTIER a dit :A-t-on une idée de combien de temps l'océan de magma chaud lunaire s'est maintenu avant que la cristallisation commence où des cristaux de zircon apparaissent ?

Je ne saurais calculer ce laps de temps mais il me parait tout à fait envisageable que les scientifiques puissent le faire ou, au moins, l'évaluer de façon assez précise. On doit pouvoir trouver ça dans les publications ...

-

Il y a 2 heures, BERNARD GAUTIER a dit :Du coup, j'en appelle aux spécialistes, quel impact a sur notre connaissance actuelle sur la formation lunaire et planétaire, le fait que notre lune soit formée 40 millions d'années plus tôt ?

Bonsoir Bernard,

Je ne suis pas un "spécialiste" mais j'avancerai tout de même quelques intérêts à mieux situer chronologiquement la formation de notre Lune :

D'abord, cela nous renseigne sur l'accrétion des planétoïdes et des protoplanètes dans une phase précoce de la formation du système solaire lui-même.

Ensuite cela nous aiderait à avoir une meilleure idée du moment où le bombardement météoritique commence à marquer la surface lunaire.

Il y aurait aussi l'intérêt de déterminer plus précisément quand son influence gravitationnelle a commencé à s'exercer sur notre planète, ce qui à forcément influer grandement sur son évolution.Très certainement, une liste pas exhaustive...

-

1

-

-

Le vaisseau spatial Lucy à réalisé son flyby et communiqué avec la Terre

https://blogs.nasa.gov/lucy/2023/11/01/nasas-lucy-spacecraft-completes-asteroid-flyby/

L'équipe des opérations a confirmé que le vaisseau spatial Lucy avait bien communiqué avec la Terre après sa rencontre avec Dinkinesh. Sur la base des informations reçues, l'équipe a déterminé que le vaisseau spatial est en bonne santé et lui a commandé de commencer à transmettre les données collectées lors de sa rencontre. Il faudra environ une semaine pour que toutes ces données soient transmises. L’équipe est impatiente d'analyser les performances de Lucy lors de ce premier test en vol d’une rencontre à grande vitesse avec un astéroïde.

-

3

3

-

-

https://blogs.nasa.gov/lucy/2023/11/01/nasas-lucy-spacecraft-hours-away-from-1st-asteroid-encounter/

Traduction automatique rapidement corrigée du denier article du Blog de la mission :

Nous ne sommes qu'à quelques heures du premier examen rapproché du petit astéroïde de la ceinture principale interne, Dinkinesh, effectué par le vaisseau spatial Lucy de la NASA. Dinkinesh est 10 à 100 fois plus petit que les astéroïdes troyens de Jupiter qui sont les principales cibles de la mission. Cette rencontre constitue un premier test en vol du système de suivi du terminal du vaisseau spatial.

L'approche la plus proche de Lucy aura lieu à 12 h 54 HAE (16 h 54 UTC) à une distance inférieure à 270 miles (430 km) de Dinkinesh. Cependant, il n'y aura pas beaucoup de temps pour observer l'astéroïde à cette distance puisque Lucy passe à une vitesse de 4,5 km/s.

Un graphique illustrant le mouvement attendu du vaisseau spatial Lucy et de sa plate-forme de pointage d'instruments (IPP) lors de la rencontre avec l'astéroïde . Le système de suivi terminal du vaisseau spatial est conçu pour surveiller activement l'emplacement de Dinkinesh, permettant au vaisseau spatial et à l'IPP de se déplacer de manière autonome afin d'observer l'astéroïde tout au long de la rencontre. Les flèches jaune, bleue et grise indiquent respectivement les directions du Soleil, de la Terre et de l'astéroïde. La flèche rouge indique le mouvement du vaisseau spatial. Une animation est disponible ici . Crédit : NASA/Goddard/SwRI

Deux heures avant l'approche la plus proche, le vaisseau spatial et la plate-forme rotative qui contient les instruments scientifiques de Lucy recevront l'ordre de se mettre en configuration de rencontre. Après ce point, l'antenne à gain élevé du vaisseau spatial ne pointera plus la Terre et le vaisseau spatial ne pourra plus renvoyer de données pour le reste de la rencontre.

Peu de temps après, la caméra haute résolution en niveaux de gris, L'LORRI, commencera à prendre une série d'images toutes les 15 minutes. (L'LORRI, abréviation de Lucy's Long Range Reconnaissance Imager, est fourni par le laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins.) La cible est visible par L'LORRI comme un point de lumière depuis début septembre, lorsque l'équipe a commencé à utiliser l'instrument pour aider avec la navigation des vaisseaux spatiaux. L’équipe estime qu’à une distance d’un peu moins de 30 000 km, Dinkinesh peut sembler avoir une taille de quelques pixels, à peine détectée par la caméra.

De plus, l'instrument infrarouge thermique de Lucy, L'TES, commencera à collecter des données. L'TES (anciennement le spectromètre d'émission thermique Lucy, fourni par l'Arizona State University) n'est pas conçu pour observer un astéroïde aussi petit que Dinkinesh, l'équipe souhaite donc voir si L'TES est capable de détecter l'astéroïde et de mesurer sa température lors de la rencontre.

Une heure avant l'approche la plus proche, le vaisseau spatial commencera à suivre activement son objectif actuel à l'aide du système de suivi terminal embarqué. Le vaisseau spatial utilisera T2Cam (les caméras de suivi des terminaux, fournies par Malin Space Science Systems), pour imager l'astéroïde à plusieurs reprises. Dans les minutes qui suivent l'approche la plus proche, ce système est conçu pour réorienter de manière autonome le vaisseau spatial et sa plate-forme de pointage d'instruments selon les besoins afin de maintenir l'astéroïde centré dans le champ de vision des caméras. Tester ce système est l’objectif principal de cette rencontre.

Dix minutes avant l'approche minimale, le vaisseau spatial commence « l'imagerie au plus proche » avec l'instrument L'LORRI. Dans ces images, prises toutes les 15 secondes à trois temps d'exposition différents, l'astéroïde aura plusieurs centaines de pixels de diamètre, permettant à l'équipe d'avoir une vue inédite de ce petit astéroïde de la ceinture principale, dont la taille est estimée à moins d'un km de diamètre.

Lucy attendra environ six minutes avant l'approche minimale pour commencer à prendre des données avec son imageur couleur (la caméra d'imagerie visible multispectrale, MVIC) et son spectromètre infrarouge (tableau spectral d'imagerie linéaire Etalon, LEISA), qui composent ensemble l'instrument L'Ralph. (fourni par le Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland).

Environ six minutes après cette approche minimale, L'Ralph cessera de prendre des données et Lucy terminera les observations pour cette phase du survol. À ce moment-là, le vaisseau spatial aura déjà dépassé l’astéroïde d'environ 2 700 km. Lucy entamera une manœuvre appelée « pitchback » dans laquelle elle réorientera ses panneaux solaires vers le Soleil tandis que la plate-forme de pointage continuera de suivre l'astéroïde de manière autonome pendant l'éloignement de la sonde. Cette manœuvre est conçue pour être effectuée lentement afin de minimiser les vibrations lorsque Lucy réoriente ses grands panneaux solaires (rappel des difficultés de leur déploiement). L'LORRI imagera Dinkinesh tout au long de ce processus en surveillant la stabilité du vaisseau spatial.

Une fois que le vaisseau spatial sera à plus de 13 000 km de l'astéroïde, Lucy cessera de suivre activement la position de Dinkinesh. À partir de ce moment, l’équipe s’attend à ce que l’astéroïde reste visible pour les caméras sans qu’il soit nécessaire de repositionner le vaisseau spatial ou les instruments.

Deux heures après l'approche la plus proche, l'instrument L'TES recevra l'ordre d'arrêter la prise de données. L'LORRI continuera d'observer périodiquement l'astéroïde pendant encore quatre jours pour surveiller la courbe de lumière de l'astéroïde.

Une fois que Lucy aura tourné son antenne à gain élevé vers la Terre, elle pourra reprendre les communications, avec un délai d'environ 30 minutes. L’équipe s’attend à recevoir le premier signal du vaisseau spatial dans les deux heures suivant son approche la plus proche. Après avoir évalué la santé et la sécurité du vaisseau spatial, l’équipe ordonnera au vaisseau spatial de commencer à transmettre les données prises lors de la rencontre. Il faudra jusqu'à une semaine pour que toutes les données soient renvoyées sur Terre via le Deep Space Network de la NASA.

-

2

2

-

-

En léger différé, de notre reporter spécial :

-

1

1

-

-

Bonsoir,

Brève relation de ce qui se passe en ce moment et dans les jours à venir :

"Une heure avant son approche rapprochée de Dinkinesh (18 h 54 en France), Lucy commencera à suivre la cible à l'aide de son système de suivi de terminal."

Au moment où je poste ce message, le vaisseau en arrive à la phase décrite ici :

"Environ 8 minutes avant l'approche minimale, la sonde spatial commence à collecter des données avec son imageur couleur et son spectromètre infrarouge. Une fois suffisamment proche de l'astéroïde, Lucy débute sa collecte de données avec sa caméra haute résolution (L'LORRI) et sa caméra infrarouge thermique (L'TES). Cette imagerie et ce suivi continus de Dinkinesh se poursuivent encore pendant une heure."

"Une fois les observations scientifiques et le survol terminés, Lucy réoriente son antenne à gain élevé vers la Terre, Il faut environ 30 minutes pour que les signaux radio transitent entre le vaisseau spatial et la Terre."

"Une fois que Lucy se sera réorientée et aura repris les communications avec nous, le vaisseau spatial continuera à imager périodiquement Dinkinesh avec L'LORRI au cours des quatre jours suivants."

Pendant la rencontre, le vaisseau spatial pivote dans une position qui lui permet de suivre en permanence l'astéroïde. De ce fait, l'antenne à gain élevé ne pointe plus vers la terre et Lucy ne pourra donc plus communiquer tant qu'elle n'aura pas terminé la séquence de survol. Les images et autres données scientifiques et techniques du survol seront ensuite transmises au cours des prochaines semaines.

Ah! au fait! Il n'y aura naturellement pas de live pour les raisons exposées ci-dessus.

-

2

-

Exoplanètes : dernières découvertes

dans Astronomie générale

Posté(e)

Bonjour,

Hubble mesure la taille de la plus proche planète de la taille de la Terre en transit :

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Hubble_measures_the_size_of_the_nearest_transiting_Earth-sized_planet

Le télescope spatial Hubble a mesuré la taille de l'exoplanète de la taille de la Terre la plus proche qui transite devant le disque d'une étoile voisine. Cet alignement préfigure des études ultérieures visant à déterminer quel type d'atmosphère pourrait éventuellement avoir ce monde rocheux.

La petite planète, LTT 1445Ac, a été découverte pour la première fois par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA en 2022. Mais la géométrie du plan orbital de la planète par rapport à son étoile restait incertaine car TESS n'a pas la résolution optique suffisante. Cela signifie que la détection aurait pu être ce qu'on appelle un transit rasant, quand une planète ne survole qu'une petite partie du disque de l'étoile mère. Cela donnerait une limite inférieure inexacte du diamètre de la planète.

Comparaison des deux types de transit

« Il y avait une possibilité que ce système ait une telle géométrie et, si c'était le cas, nous ne mesurerions pas la taille exacte de cette exoplanète. Mais grâce aux capacités de Hubble, nous avons réussi à mesurer son diamètre », a déclaré Emily Pass du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge (USA).

Vue d'artiste de l'exoplanète LTT 1445ac

Les observations de Hubble montrent que la planète effectue un transit complet à travers le disque de l'étoile, ce qui donne une taille réelle de seulement 1,07 fois le diamètre de la Terre. Cela indique que la planète est un monde tellurique, comme la Terre, avec à peu près la même gravité en surface mais avec une température de surface d’environ 260 degrés Celsius.

La planète orbite autour de l'étoile LTT 1445A, qui fait partie d'un système triple d'étoiles naines rouges situé à 22 années-lumière dans la constellation de l'Eridan. LTT 1445A possède deux autres planètes signalées qui sont plus grandes que LTT 1445Ac. Une paire étroite de deux autres étoiles naines, LTT 1445B et C, se trouve à environ 4,8 milliards de kilomètres de LTT 1445A, également résolue par Hubble. L'alignement des trois étoiles et l'orbite de la paire BC suggèrent que l'ensemble du système est coplanaire, y compris les planètes connues.

« Les planètes en transit sont passionnantes puisque nous pouvons caractériser leurs atmosphères par spectroscopie, non seulement avec Hubble mais aussi avec le télescope spatial James Webb . Notre mesure est importante car elle nous indique qu’il s’agit probablement d’une planète tellurique très proche. Nous attendons avec impatience des observations de suivi qui nous permettront de mieux comprendre la diversité des planètes autour d’autres étoiles », a déclaré Emily.

"Hubble reste un acteur clé dans notre caractérisation des exoplanètes", a ajouté le professeur Laura Kreidberg de l'Institut Max Planck d'astronomie d'Heidelberg, en Allemagne (qui ne faisait pas partie de cette étude). "Il existe peu de planètes telluriques suffisamment proches pour que nous puissions en apprendre davantage sur leur atmosphère. À seulement 22 années-lumière, LTT 1445Ac est juste à côté en termes galactiques, c'est donc l'une des meilleures planètes du ciel à suivre. et découvrez ses propriétés atmosphériques.