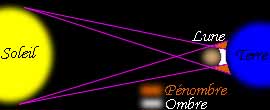

De façon générale, la pénombre est la zone de semi-obscurité qui s'observe lorsque la source lumineuse est étendue et non ponctuelle.

De façon générale, la pénombre est la zone de semi-obscurité qui s'observe lorsque la source lumineuse est étendue et non ponctuelle.Lors d'une éclipse, il s'agit de la partie de l'ombre de la Terre ou de la Lune où le disque solaire est visible respectivement depuis la Lune ou depuis la Terre.

Dans les éclipses solaires, la pénombre est déterminée par le cône renfermé par les tangentes internes aux deux corps et, dans les zones concernées, l'éclipse est partielle ou annulaire.

Dans les éclipses de Lune, c'est la zone d'ombre engendrée par la Terre et dans laquelle pénètre la Lune au moment de son éclipse.

Il s'agit également de la zone externe, moins sombre des taches solaires.

Point de l'orbite de la Lune ou d'un satellite artificiel où cet objet est le plus près de la Terre. Il s'agit du périastre d'une orbite décrite autour de la Terre. L'inverse est l'apogée.

Point de l'orbite de la Lune ou d'un satellite artificiel où cet objet est le plus près de la Terre. Il s'agit du périastre d'une orbite décrite autour de la Terre. L'inverse est l'apogée. (de Hélios = Soleil) Point d'une orbite le plus poche du Soleil. Il s'agit du périastre d'une orbite décrite autour du Soleil. L'inverse est l'aphélie.

(de Hélios = Soleil) Point d'une orbite le plus poche du Soleil. Il s'agit du périastre d'une orbite décrite autour du Soleil. L'inverse est l'aphélie.Pour plus d'information :

Période : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode

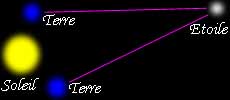

Déplacement de la position apparente d'une étoile dû au mouvement annuel de la Terre autour du Soleil.

Déplacement de la position apparente d'une étoile dû au mouvement annuel de la Terre autour du Soleil.La parallaxe d'un astre est l'angle d'où est vue, à partir de cet astre, une longueur de référence. Dans le système solaire. Cette longueur est le rayon de l'orbite terrestre (1 UA).

Distance à laquelle le rayon moyen de l'orbite terrestre (1 U.A.) paraît sous un angle de 1 seconde d'arc (parallaxe); 1 parsec (pc) vaut 3,086.1013 km ou 3,261633... années lumière. Ses multiples sont le kiloparsec (kpc) et le mégaparsec (Mpc).

Distance à laquelle le rayon moyen de l'orbite terrestre (1 U.A.) paraît sous un angle de 1 seconde d'arc (parallaxe); 1 parsec (pc) vaut 3,086.1013 km ou 3,261633... années lumière. Ses multiples sont le kiloparsec (kpc) et le mégaparsec (Mpc).D = R / tan(1") = 149 598 770 / tan(1/3 600)

D = 3,086 1013 km

D = 3,086 1013 / (3 600 x 24 x 365,25 x 299 776)

D = 3,261 a.l. = 1 parsec

Pour plus d'information :

Particule : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/particule/

Pour plus d'information :

Bureau International des Poids et Mesures : http://www.bipm.fr/

- perturbations périodiques : elles provoquent l'oscillation des valeurs des éléments orbitaux autour d'une valeur moyenne. Leur entité dépend de la masse du corps perturbateur et atteint son maximum lorsque les deux planètes sont alignées du même côté du Soleil.

- perturbations séculaires : elles provoquent de très lentes variations de la position des noeuds le long de l'écliptique et des variations oscillatoires, même très lentes, de l'excentricité et de l'inclinaison de l'orbite. Les périodes et les demi-grands axes des orbites n'ont pas de variation séculaire.

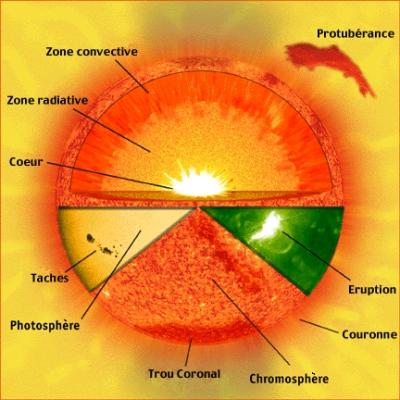

Surface visible du Soleil ou d'une autre étoile. L'examen spectroscopique de la photosphère (la "sphère de lumière", au sens littéral du mot), nous montre qu'elle est formée de gaz incandescents dont la température atteint environ 6000 degrés. L'hydrogène est l'élément le plus abondant: il représente 75% de la matière solaire; vient ensuite l'hélium avec 23%; les 2% restant sont formés d'un mélange de toutes les autres substances chimiques qui se trouvent également sur la Terre.

Surface visible du Soleil ou d'une autre étoile. L'examen spectroscopique de la photosphère (la "sphère de lumière", au sens littéral du mot), nous montre qu'elle est formée de gaz incandescents dont la température atteint environ 6000 degrés. L'hydrogène est l'élément le plus abondant: il représente 75% de la matière solaire; vient ensuite l'hélium avec 23%; les 2% restant sont formés d'un mélange de toutes les autres substances chimiques qui se trouvent également sur la Terre.Couche de l'atmosphère solaire qui constitue la surface apparente du Soleil et d'où provient le rayonnement visible. A noter qu'il y a, au-dessus de la photosphère, d'autres strates gazeuses qui forment la chromosphère et la couronne. La photosphère a une épaisseur de quelques centaines de kilomètres. Elle sépare les régions inférieures, avec son opacité élevée aux radiations, des régions supérieures pratiquement transparentes. Elle est le siège de structures ou phénomènes du type granules, facules ou taches solaires.

Pour plus d'information :

Soleil (La photosphère) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil#La_photosph.C3.A8re

Les nucléons (protons ou neutrons) échangent des pions, ce qui permet la cohésion du noyau atomique.

Pour plus d'information :

Pion (particule) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pion_%28particule%29

- Parfois employé pour "petite planète ou

- Planète en cours de formation par accrétion dont la dimension est comprise entre le mètre et le kilomètre.

(du grec planein, errer) corps céleste errant de forme sphérique qui ne brille que par la lumière stellaire qu'il reçoit et réfléchit. Créée en même temps que l’étoile autour de laquelle elle tourne, sa masse est beaucoup plus faible que celle de l’étoile (la masse du Soleil est 3 000 000 fois celle de la Terre). Les planètes les plus connues sont celles du Système Solaire. Nous pouvons en compter neuf avant le jeudi 24 Août 2006 et huit après (L'assemblée générale de l'Union astronomique internationale (UAI) a décidé jeudi 24 Août 2006 à Prague [République Tchèque] de déchoir Pluton de son statut de planète.) : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton (avant le jeudi 24 Août 2006). Les planètes du Système Solaire se divisent en corps solides et corps gazeux. Les premiers, plus proches du Soleil, sont appelés planètes telluriques parce que la plus grande d'entre elles est la Terre. Les seconds sont appelés planètes joviennes parce que Jupiter est leur prototype.

(du grec planein, errer) corps céleste errant de forme sphérique qui ne brille que par la lumière stellaire qu'il reçoit et réfléchit. Créée en même temps que l’étoile autour de laquelle elle tourne, sa masse est beaucoup plus faible que celle de l’étoile (la masse du Soleil est 3 000 000 fois celle de la Terre). Les planètes les plus connues sont celles du Système Solaire. Nous pouvons en compter neuf avant le jeudi 24 Août 2006 et huit après (L'assemblée générale de l'Union astronomique internationale (UAI) a décidé jeudi 24 Août 2006 à Prague [République Tchèque] de déchoir Pluton de son statut de planète.) : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton (avant le jeudi 24 Août 2006). Les planètes du Système Solaire se divisent en corps solides et corps gazeux. Les premiers, plus proches du Soleil, sont appelés planètes telluriques parce que la plus grande d'entre elles est la Terre. Les seconds sont appelés planètes joviennes parce que Jupiter est leur prototype.Une étoile morte devenue planète de diamant

Une naine blanche peut maigrir au point de se transformer en planète. C'est l'étrange découverte qu'a faite une équipe internationale d'astronomes. Mais encore faut-il que cette petite étoile soit dans un environnement très particulier. En l'occurence, un tel astre a été repéré pour la première fois autour du pulsar PSR J1719-1438, à 4 000 années-lumière de la Terre. L'ex-naine blanche tourne si près du pulsar que ce dernier lui arrache régulièrement de la matière. A la longue, la cure d'amaigrissement a été si efficace que la naine blanche a perdu 99,9 % de sa masse initiale ! Aujourd'hui, elle n'est pas plus lourde que la planète Jupiter. Et comme est est composée essentiellement de carbone et d'oxygène sous forme cristalisée, elle a les attributs d'un... diamant.

Une naine blanche peut maigrir au point de se transformer en planète. C'est l'étrange découverte qu'a faite une équipe internationale d'astronomes. Mais encore faut-il que cette petite étoile soit dans un environnement très particulier. En l'occurence, un tel astre a été repéré pour la première fois autour du pulsar PSR J1719-1438, à 4 000 années-lumière de la Terre. L'ex-naine blanche tourne si près du pulsar que ce dernier lui arrache régulièrement de la matière. A la longue, la cure d'amaigrissement a été si efficace que la naine blanche a perdu 99,9 % de sa masse initiale ! Aujourd'hui, elle n'est pas plus lourde que la planète Jupiter. Et comme est est composée essentiellement de carbone et d'oxygène sous forme cristalisée, elle a les attributs d'un... diamant.La planète de diamant qui accompagne le pulsar binaire PSR J1719-1438 peut faire rêver... Mais seulement rêver. Car outre son éloignement, le milieu dans lequel elle se trouve est extrêmement nocif. En effet, le pulsar émet de grandes quantités de rayonnements X et gamma parfaitement hostiles susceptible d'irradier mortellement tout être vivant. Enfin, la surface de la planète est très vraisemblablement surchauffée (comme l'est une naine blanche), ce qui rend impossible tout atterrissage...

Pour plus d'information :

Une planète de diamant autour d’un pulsar : http://www.cieletespace.fr/node/7724

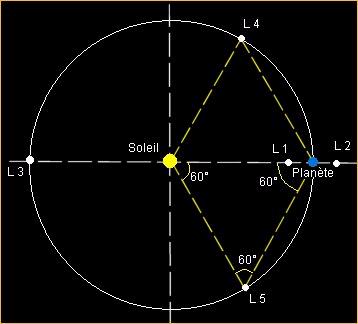

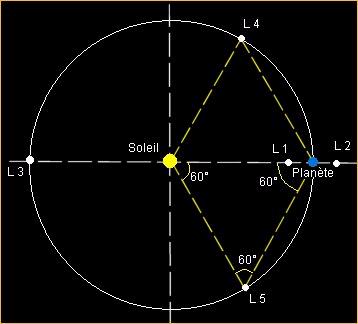

Petites planètes orbitant autour de la planète Jupiter la suivant ou la précédent d'environ 60°. Elles sont réparties en deux groupes autour de deux points appelés "points de Lagrange". Ces deux points forment avec le Soleil et Jupiter deux triangles équilatéraux.

Petites planètes orbitant autour de la planète Jupiter la suivant ou la précédent d'environ 60°. Elles sont réparties en deux groupes autour de deux points appelés "points de Lagrange". Ces deux points forment avec le Soleil et Jupiter deux triangles équilatéraux.Le premier troyen Achille (588) a été découvert en 1906 par Max Wolf; depuis des centaines d’autres troyens ont été découverts, le plus grand étant Hector (624).

Pour plus d'information :

Astéroïdes troyens : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28plan%C3%A8te%29#Ast.C3.A9ro.C3.AFdes_troyens

L'assemblée générale de l'Union astronomique internationale (UAI) a décidé jeudi 24 Août 2006 à Prague (République Tchèque) de déchoir Pluton de son statut de planète, ramenant à huit le nombre de planètes du système solaire.

Pour plus d'information :

Pluton, planète naine : http://www.astropolis.fr/articles/etude-du-systeme-solaire/Pluton/astronomie-pluton.html

Point de la sphère céleste à l'intersection du plan équatorial et du plan de l'écliptique où le Soleil passe le 21 mars dans sa phase ascendante. Sert d'origine aux ascensions droites et aux longitudes célestes. Sert de repère horaire à la détermination du temps sidéral.

Un point de Lagrange (noté Li), ou point de libration, est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps en orbite l'un autour de l'autre, et de masses substantielles, se combinent de manière à fournir un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable, tel que les positions relatives des trois corps soient fixes (Voir planète troyenne).

Un point de Lagrange (noté Li), ou point de libration, est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps en orbite l'un autour de l'autre, et de masses substantielles, se combinent de manière à fournir un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable, tel que les positions relatives des trois corps soient fixes (Voir planète troyenne).Pour plus d'information :

Point de Lagrange : http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_Lagrange

Pour plus d'information :

Polarisation (optique) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Polarisation_%28optique%29

- Population I : étoiles de tous âges riches en éléments lours, comparables au Soleil et constituant le disque de la Galaxie et

- Population II : étoiles très vieilles pauvres en éléments lourds se trouvant dans le halo de la Galaxie.

Pour plus d'information :

Population stellaire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Population_stellaire

Pour plus d'information :

Positron :http://fr.wikipedia.org/wiki/Positron

Il s'agit du mouvement de l'axe de rotation de la Terre semblable à celui d'une toupie.

Il s'agit du mouvement de l'axe de rotation de la Terre semblable à celui d'une toupie.L'axe de rotation de la Terre change lentement de direction, en gardant une inclinaison constante par rapport à l'écliptique et en faisant un tour complet en 26000 ans. La conséquence est que le point vernal dérive vers l'Ouest de 50" par an.

Mouvement conique de l'axe de rotation de la Terre autour de la direction perpendiculaire au plan de l'écliptique. Le mouvement est causé par les attractions gravitationnelles conjointes du Soleil et de la Lune sur la Terre qui est ainsi sollicitée par une force tendant à amener l'axe de rotation en position perpendiculaire à l'écliptique. La Terre se comporte alors comme un gyroscope ou comme une toupie, c'est-à-dire qu'elle décrit un cône en maintenant l'inclinaison de son axe dans un angle constant, égal à 23° 27' environ, par rapport à l'axe de l'écliptique.

Du fait de la précession, le point vernal est affecté d'un mouvement rétrograde sur l'écliptique. Ce mouvement vers l'ouest est de 50,26 secondes d'arc par an. C'est pour cette raison qu'il existe une différence entre l'année tropique (intervalle entre deux passages du Soleil au point vernal) qui est de 365,242 jours et l'année sidérale (intervalle entre deux passages du Soleil à un même point par rapport aux étoiles), de 365,263 jours. On doit tenir compte de la précession pour localiser précisément un objet sur la sphère céleste. Les coordonnées (ascensions droites et déclinaisons) sont actuellement données pour l'équinoxe 2000 mais on trouve encore des ouvrages en coordonnées 1950. Des formules permettent de rectifier ces coordonnées.

Du fait de la précession, le point vernal est affecté d'un mouvement rétrograde sur l'écliptique. Ce mouvement vers l'ouest est de 50,26 secondes d'arc par an. C'est pour cette raison qu'il existe une différence entre l'année tropique (intervalle entre deux passages du Soleil au point vernal) qui est de 365,242 jours et l'année sidérale (intervalle entre deux passages du Soleil à un même point par rapport aux étoiles), de 365,263 jours. On doit tenir compte de la précession pour localiser précisément un objet sur la sphère céleste. Les coordonnées (ascensions droites et déclinaisons) sont actuellement données pour l'équinoxe 2000 mais on trouve encore des ouvrages en coordonnées 1950. Des formules permettent de rectifier ces coordonnées.Pour plus d'information :

Précession des équinoxes : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cession_des_%C3%A9quinoxes

Pour plus d'information :

Bureau International des Poids et Mesures : http://www.bipm.fr/

Nuage de gaz en contraction et en phase finale pour donner naissance à une étoile.

Jets de gaz s'élevant au-dessus de la surface du Soleil; visibles sur le limbe.

Jets de gaz s'élevant au-dessus de la surface du Soleil; visibles sur le limbe.Enorme jet de gaz incandescent expulsé de la chromosphère solaire jusqu'à de grandes distances du Soleil. Les protubérances sont uniquement visibles durant les éclipses du Soleil, ou bien à travers un filtre biréfringent, avec une bande passante centrée sur la raie Ha de l'hydrogène. Les gaz qui les composent sont principalement l'hydrogène, le calcium et d'autres métaux.

Pour plus d'information :

Soleil (Les éruptions solaires) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil#Les_.C3.A9ruptions_solaires

Stade ultime de l'effondrement d'une étoile sur elle-même. Constitué d'une étoile à neutrons tournant rapidement sur elle-même, avec des périodes de quelques secondes à quelques millisecondes, il émet un rayonnement sous forme de pulsations dans le domaine des ondes radio. Le mécanisme d'émission périodique pulsée, d'une extrême régularité, est réglé par le fait que l'axe de rotation de l'étoile et l'axe du champ magnétique ne sont pas parallèles : ainsi, l'émission de synchrotrons par les particules accélérées du champ magnétique en rotation avec l'étoile survient selon une direction privilégiée; l'étoile, qui tourne, se comporte alors tout comme un phare marin. L'énergie nécessaire pour maintenir l'émission provient de l'énergie cinétique de rotation mais, du fait de l'énergie émise, la période de rotation des pulsars diminue régulièrement. Les pulsars plus "jeunes" tournent plus rapidement que les plus "vieux". A l'origine, les pulsars ont été découverts par cette émission radio mais depuis on a pu observer que leur émission couvre tout le spectre électromagnétique.

Pour plus d'information :

Les pulsars : http://www.astropolis.fr/articles/les-objets-du-ciel/les-pulsars/les-pulsars.html

- Les pôles terrestres sont les points d'intersection de l'axe de rotation de la Terre avec sa surface : le pôle nord (boréal ou arctique) est tourné vers le nord céleste; le pôle sud (austral ou antartique) est tourné vers le sud céleste.

- Les pôles célestes sont les deux points par lesquels le prolongement de l'axe de rotation rencontre la voûte céleste.